家庭菜園の初心者の方向けに、ミズナ(水菜)の栽培方法を紹介します。

基本情報

伝統的な京野菜のひとつである「ミズナ(水菜)」は、数少ない日本の固有種の一つ。

関東ではキョウナ(京菜)とも呼ばれています。

古くは煮物などの用途が中心でしたが、みずみずしくシャキシャキとした食感から、近年ではサラダ野菜としても人気があります。

冷涼な気候を好むため、秋から冬にかけての栽培が適しています。

サラダなどの生食用には、葉や茎が柔らかい小株で収穫し、鍋物や漬け物用にはシャキシャキとした食感が楽しめる大株に育てます。

- 害虫がつきやすいので、種まき直後に防虫ネットを掛ける

- サラダなど生食用には小株どり、鍋物や漬け物用には大株どり

栽培時期

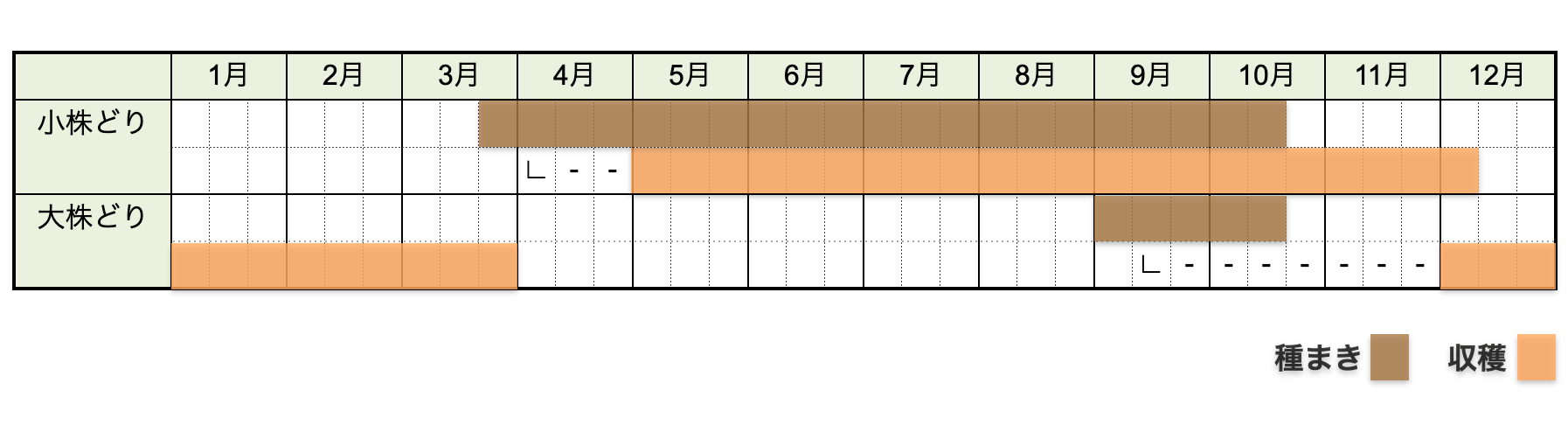

ミズナ(水菜)の栽培カレンダーです。

中間地を基本とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

ミズナは冷涼な気候を好みますが、小株どりであれば栽培期間も短く、冬を除き種まきができます。

大株を育てる場合は、秋に種をまき、低い温度でじっくりと大きく育てます。

ミブナ(壬生菜)の栽培も同様

同じく京野菜に「ミブナ(壬生菜)」がありますが、これはミズナの変異種で、京都の壬生地区で栽培されていたことが名前の由来。

ミズナとミブナの大きな違いは葉形で、ミズナの「切葉」に対してミブナは「丸葉」です。また、ミズナにはない香りと風味があります。

栽培方法はミズナと同様です。

栽培方法

ミズナ(水菜)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種蒔きまでに堆肥・石灰・元肥を入れて土作りを済ませておきます。

土壌酸度(pH)の目安は6.0〜6.5です。

ミズナ(水菜)は名前の通り水を好みますが、栽培後半は多湿を嫌うので、やや高畝にしておきます。

肥料

葉を収穫する野菜なので、生育初期から窒素を切らさないようにします。

肥料には、「ボカシ肥」や「マイガーデンベジフル」のようなバランスのとれた配合肥料がオススメです。

種まき

種は畑に直播きします。

小株どりをする場合、条間20cmでまき溝をつけ、1〜2cm間隔で条播きにします。

大株どりにする場合、株間30cm〜40cmで1箇所に3〜4粒を点蒔き。または育苗した苗を植え付けます。

軽く覆土をして鎮圧し、たっぷりと水をやります。

育苗して植え付けも可能

ミズナは苗を育ててから植え替えすることもできます。

セルトレイ(128穴)に2〜3粒の種をまき、本葉2枚の頃に間引いて1本立ちにし、本葉4〜5枚になれば畑に定植します。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約20日 | 20〜25℃ | 15〜20℃ |

防虫ネットを掛ける

ミズナは害虫がつきやすいので、種まき直後から防虫ネットをかけて対策します。

生育初期は水やりをしっかりと

ミズナは名前の通り、生育初期は十分な水を必要とするので、しっかりと水やりを行います。

しかし、生育後期は過湿害が出やすいので、水のやり過ぎに注意。

間引き

生長に合わせて間引きをします。

小株どりで条播きにした場合は、本葉が出て混み合ってきたら適宜間引きをし、最終株間を5cmほどにします。

大株どりで点蒔きにした場合は、本葉1〜2枚の頃に2株を残して間引き、草丈7〜8cmで1株に間引きます。

追肥・中耕

本葉5〜6枚の頃、追肥をします。

条間/株間にパラパラと肥料を施し、除草を兼ねて中耕しておきます。

大株どりの場合は、この1ヶ月後に2回目の追肥を施します。

収穫

大きくなったものから順次収穫していきます。

小株どりなら草丈20〜30cmくらいが収穫の目安。

株をひとまとめにして、株元をハサミなどで切り取って収穫します。

大株どりなら草丈30cm以上、重さ1kg以上が収穫の目安です。

大株どりの場合は、根元にハサミを入れて、株分けするように収穫することもできます。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ミズナは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ミズナと相性の良い野菜には次のようなものがあります。