家庭菜園でのシュンギク(春菊)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

独特の香りが人気で鍋ものに欠かせないシュンギク(春菊)は、冬を代表する葉もの野菜です。

関東以北では「春菊(シュンギク)」、関西では「菊菜(キクナ)」と呼ばれています。

品種により葉の形や茎の太さに違いがあり、葉の大きさによって大葉種・中葉種・小葉種に大別されます。国内でよく栽培されているのは中葉種で、大きく分けて二つのタイプがあります。

株立ち型は、伸びた葉先を摘み取りながら繰り返し収穫します。

株張り型は、関西で多く栽培されており、葉柄がやわらかく、葉が厚めで日持ちがよいのが特徴。わき芽が出にくいので、ある程度の大きさに育ったら株元から抜き取って収穫します。

シュンギクはほとんど病虫害がなく、育てやすいので、家庭菜園にオススメです。

- 株立ち型と株張り型で収穫方法が異なる

- 酸性土壌に弱いので、石灰を施してpHを調整しておく

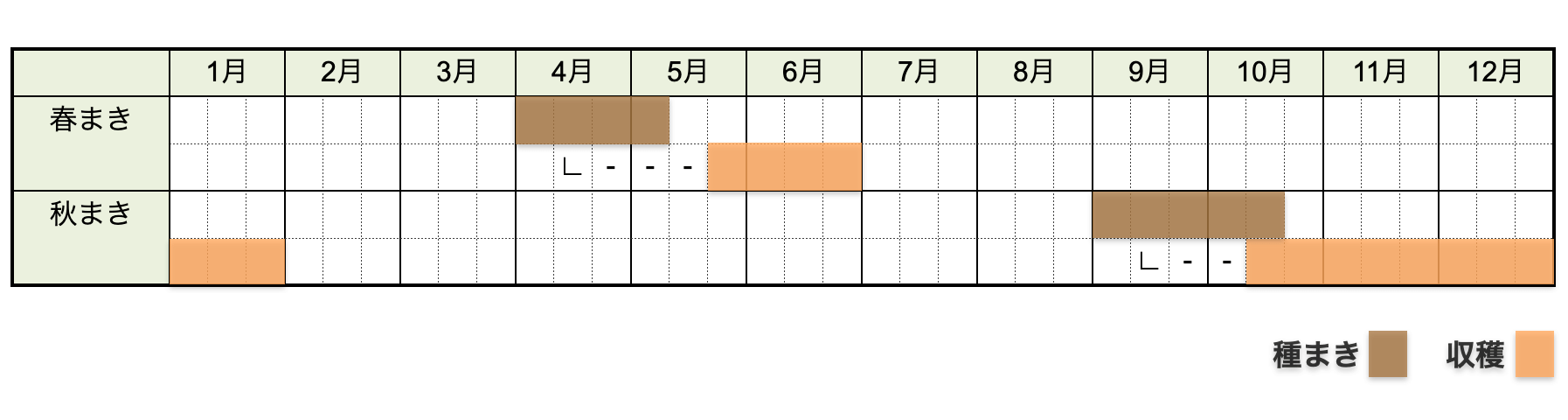

栽培カレンダー

シュンギク(春菊)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

春まきと秋まきができますが、冷涼な気候を好むので、秋まき栽培が最も適しています。

高温・長日条件でとう立ちするので、春まきは遅くならないように注意。

栽培方法

シュンギク(春菊)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

種は畑に直接まきます。

20cm間隔でまき溝を作り、その溝に1cmの間隔をあけて種をまきます。(すじまき)

シュンギクは発芽率が低いので、ていねいに多めにまきましょう。

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

シュンギクの種は発芽の時に光が必要な「好光性種子」なので、覆土はできるだけ薄くします。

「不織布」などのベタ掛け資材を利用して乾燥を防ぎ、発芽を向上させるようにしましょう。

春まきは育苗して植え付けも可能

シュンギクは、育苗してから畑への植え付けも可能です。

種をポットにばらまきして、本葉が出たら1〜2本に間引き。(または、育苗箱にすじまきして2〜3cm間隔に間引き。)

本葉4〜5枚の苗に育ったら、1本ずつ畑に植え付けます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 25日前後 | 15〜20℃ | 15〜20℃ |

間引き

発芽したら生育に応じて順次間引きし、最終株間にします。

- 1回目:本葉1〜2枚のとき、株間3cmに間引き

- 2回目:本葉4〜5枚のとき、株間6cmに間引き(抜き取り収穫の場合の最終株間)

摘み取り収穫する場合は、その後も間引きながら収穫し、最終株間を15cmとします。

追肥・土寄せ

2回目の間引きの後、追肥を施します。

条間にパラパラと肥料をまき、中耕を兼ねて株元に軽く土を寄せておきます。

摘み取り収穫の場合は、収穫中も生育を見ながら追肥します。

防寒

シュンギクは5℃以下になると生育が衰え、葉が傷みやすくなります。

冬季の間は、「不織布」のベタ掛けやトンネル栽培で防寒しておきましょう。

収穫

抜き取り収穫

株ごと抜き取り収穫する品種の場合は、草丈20cmほどになったら、根をつけたまま株ごと抜き取って収穫します。

収穫後、根のすぐ上をハサミで切り取ります。

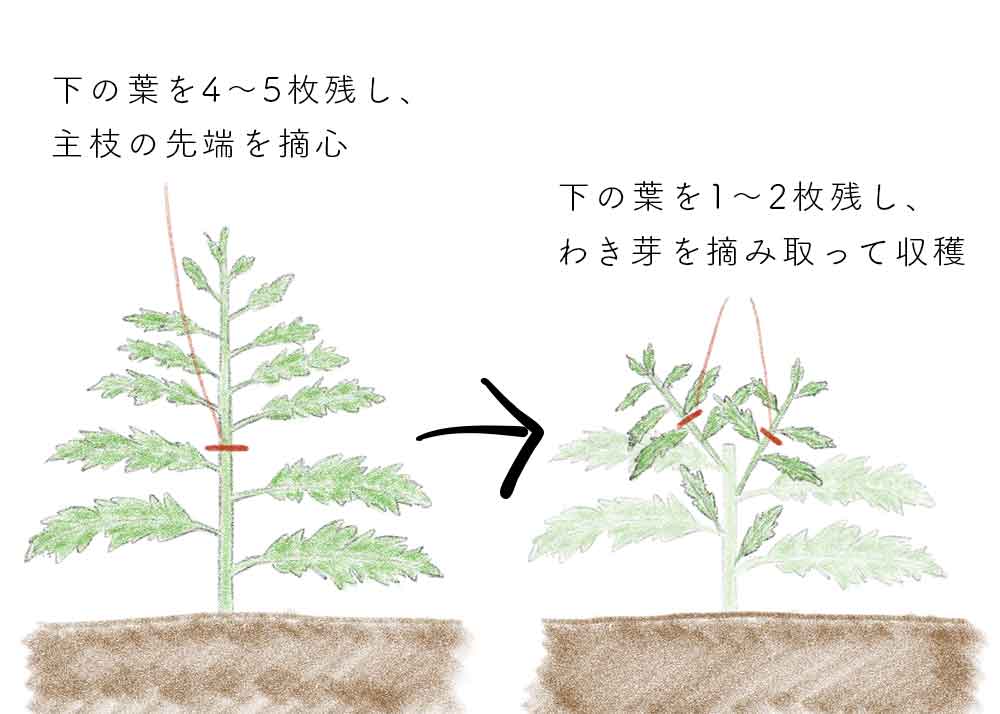

摘み取り収穫

摘み取り収穫する品種の場合、草丈20cmほどになったら、下の葉4〜5枚を残して主枝の先端を摘み取ります。(摘心)

これが最初の収穫になります。

こうすることで主枝の生長が止まり、次々と「わき芽」が出てくるようになるので、その「わき芽」を摘み取って収穫します。

わき芽が伸びてきたら、葉を1〜2枚ほど残して摘み取って収穫します。この方法で収穫を繰り返します。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

シュンギクは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

シュンギクと特に相性がいいのは、カブやダイコン、チンゲンサイ、ハクサイなどの「アブラナ科野菜」全般。

シュンギク単独では硝酸態窒素を溜めやすく苦くなりやすい野菜の代表ですが、アブラナ科の野菜が近くにいると、お互いに異なる形の窒素を分け合って、過剰に溜めることがなくなり美味しさがアップします。

他に、キク科特有の香りが「モンシロチョウ」や「コナガ」などアブラナ科につく害虫を防ぐ、アブラナ科全般に発病する土壌病害「根こぶ病」を抑えるなどの効果もあります。