土壌改良資材は、固い土をふかふかにしたり、酸性を中和したり、栄養や水分を保ちやすくするなど、健康な土づくりに欠かせないアイテムです。

このページでは、土壌改良資材の種類や効果、目的に合った選び方についてわかりやすく解説します。

あわせて読みたい

土壌改良資材の一覧

下の一覧表では、主な土壌改良資材を種類ごとにまとめています。

資材名をクリックすると、それぞれの特徴や使い方を詳しく確認できます。

| 資材名 | 特徴 |

|---|---|

| 堆肥・有機質資材(土をふかふかに) | |

| バーク堆肥 | 植物性の堆肥。土をふかふかに。 |

| もみ殻堆肥 | 植物性。粘土質の改良に◎ 通気・排水・保水性アップ |

| 腐葉土 | 植物性。繊維質で通気・保水・保肥性◎ |

| 牛ふん堆肥 | 動物性の堆肥。適度な肥料分と繊維質で土壌改良に効果 |

| ピートモス | 植物性。保水・保肥性◎ 酸性なので使い方に注意 |

| 無機質資材(物理性を改善) | |

| もみ殻くん炭 | 微量要素と通気性に優れるアルカリ性炭資材 |

| パーライト | 鉱石由来。多孔質で排水性・通気性を改善 |

| ゼオライト | 鉱石由来。保肥力を高め肥料の効きを安定させる |

| バーミキュライト | 鉱石由来。保水性・保肥力に優れ、育苗にも使える |

| 石灰資材(酸度土壌を中和) | |

| 苦土石灰 | カルシウムとマグネシウムを補給し穏やかに効く |

| 消石灰 | 速効性で酸性土をすばやく中和 |

| カキ殻石灰 | 有機石灰。微量要素を含み長く穏やかに効く |

| 貝化石 | 団粒化を促す有機石灰。効果も長持ち |

堆肥・有機質資材

動植物由来の有機物を原料とする土壌改良資材です。

土をふかふかにし、団粒構造をつくることで通気性・保水性・保肥力を改善し、微生物のすみかにもなるため、土の生物性を高める効果もあります。

肥料成分はあまり含まれていないものも多いですが、土壌そのものの質を豊かにする土づくりの基本といえる資材群です。

バーク堆肥

バーク堆肥は、広葉樹や針葉樹の樹皮に鶏ふんや尿素などを加え、長期間かけて堆積・発酵させた堆肥です。

軽くて多孔質な構造をもち、通気性・保水性・排水性を高め、土をふかふかにする効果があります。また、養分を保持する力(保肥力)も向上するため、植物が根を張りやすい環境を整えることができます。

なお、使用される樹種や発酵方法によって品質に差が出やすいため、業界団体が定めた品質基準に適合した製品を選ぶのがおすすめです。

バークにはセルロースやリグニンといった分解されにくい炭素成分が多く含まれるため、1年以上じっくり熟成させたものが良質な堆肥とされています。

もみ殻堆肥

もみ殻堆肥は、もみ殻に鶏ふんなど窒素分の多い有機物を加え、長期間かけて発酵・熟成させた堆肥です。

もみ殻は玄米を包む硬い殻で、空隙が多く比重が軽いため、土に混ぜると空気の層が増え、通気性や排水性などの物理性が向上します。

もみ殻は玄米を守っている固い殻で、空隙が多くて比重が軽く、土に混ぜると空気の層が増え、通気性や水はけなど土の物理性が向上します。

あらゆる土質の畑に使いやすい堆肥ですが、特に粘土質の畑で使用すると、団粒化が進み、土壌改良効果が高くなります。また、生のもみ殻は水をはじく性質がありますが、完熟堆肥は保水性があるため、砂質の畑の改善にも適しています。

もみ殻があれば自分で作ることもできます。

もみ殻堆肥(籾殻堆肥)の作り方と必要材料

もみ殻堆肥(籾殻堆肥)の作り方と必要材料 腐葉土

腐葉土は、ケヤキやコナラ、ブナなどの広葉樹の落ち葉を、土を挟みながら積み重ね、水分を加えて長期間かけて発酵・分解させた有機質資材です。

肥料分は少ないものの、繊維分を多く含み、保水性・排水性・保肥力に優れ、土をふかふかにする効果があります。

落ち葉には、樹木が地下から吸い上げたさまざまなミネラル成分が含まれており、野菜の食味や日持ち(保存性)の向上につながることもあります。

腐葉土はその名の通り「用土の一種」として扱われ、鉢栽培の培養土に3〜4割ほど混ぜるのが一般的です。十分に腐熟したものであれば、畑に多めに施しても問題ありません。

牛ふん堆肥

牛ふん堆肥は、牛のふんを発酵・熟成させてつくられる堆肥です。水分量を調整するために、おがくずや稲わらなどの副資材を混ぜて発酵させることもあります。

牛は乾草や稲わらなどの粗飼料を中心に、濃厚飼料も食べているため、堆肥には適度な肥料分がバランスよく含まれています。また、繊維質が豊富で、土をふかふかにし、通気性や保水性を高める効果があります。

肥料としても土壌改良材としてもバランスが良く、畑づくりの基礎資材として幅広く利用されています。

ピートモス

ピートモスは、ミズゴケなどの水草が長年にわたって堆積・分解された「泥炭(ピート)」を乾燥・粉砕してつくられる、有機質の土壌改良資材です。

多孔質でスポンジのような構造をもち、非常に高い保水性と保肥力を発揮します。

ピートモスはもともとフミン酸(腐植酸)を含む強い酸性資材で、pH調整済み(中性付近)と無調整(pH3〜4程度)の2種類が市販されています。一般的な土壌改良には酸度調整済みのものを、酸性資材として活用したい場合には無調整のものを選ぶとよいでしょう。

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について 無機質資材

鉱物や炭化物などを原料とした、土の物理性を改善する資材です。

通気性、排水性、保水性、保肥力の向上などに効果を発揮します。

肥料分はほとんど含まれていませんが、堆肥や肥料の効果を引き出すための土の構造づくりに欠かせない存在です。

もみ殻くん炭

もみ殻くん炭は、もみ殻をいぶし焼きにして炭化させた、軽くて多孔質なアルカリ性の土壌改良資材です。

ケイ酸やカリウムなどのミネラル分が豊富で、痩せた酸性土壌に施すことでpHを穏やかに調整し、植物が育ちやすい環境づくりに役立ちます。

炭ならではの多孔質構造は微生物の棲み家となり、生物性の向上にも効果的。さらに、団粒構造の形成を助け、根張りを良くし、通気性・排水性の改善にも貢献します。

堆肥と組み合わせて使用することで、物理性・化学性・生物性のバランスがとれた土づくりが可能です。

もみ殻があれば自分で作ることもできます。

自家製 もみ殻くん炭(籾殻燻炭)の作り方

自家製 もみ殻くん炭(籾殻燻炭)の作り方 パーライト

パーライトは、火山ガラス(黒曜石や真珠岩など)を高温で膨張させてつくられる、白くて軽い多孔質の土壌改良資材です。

無数の微細な気孔をもつ構造によって、通気性と排水性を改善し、根が健やかに育つ土壌環境を整えます。

原料によって性質がやや異なり、黒曜石系は排水性・通気性に優れ、真珠岩系は保水性を高めながらも通気性を確保できるという特徴があります。

どちらも非常に軽量で、鉢植えやプランター栽培の軽量化にも適しています。

ゼオライト

ゼオライトは、火山灰などを原料とする鉱物を加工した、多孔質でイオン交換容量(CEC)に優れた土壌改良資材です。

窒素やカリウムなどの養分を吸着・保持し、必要に応じて放出することで、土の保肥力を高めます。

また、アンモニアや塩類などの有害成分を吸着して、根の周囲(根圏)の環境を整える働きがあり、根腐れ病の予防にもつながります。

バーミキュライト

バーミキュライトは、苦土蛭石(くどひるいし)という鉱物を高温で焼成して膨張させた、軽量で多孔質な土壌改良資材です。

内部に水分や養分を保持できる構造をもっており、高い保水性・保肥力が特長です。

水分をたっぷり含むことで、乾燥しやすい土壌の改善や、育苗期の水分管理に適しており、苗の初期生育を安定させる効果があります。

石灰資材

酸性に傾いた土壌を中和してpHを調整するための改良資材です。

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について また、主成分であるカルシウムや苦土(マグネシウム)は、植物にとって大切なミネラルでもあり、栄養補給の面でも役立ちます。

苦土石灰

苦土石灰は、カルシウム(石灰)とマグネシウム(苦土)を含む天然のドロマイト鉱石を粉砕してつくられた、土壌のpH調整資材です。

石灰と苦土をバランスよく含むため、カルシウムだけを過剰に与える心配がなく、野菜の苦土欠乏を防ぐのにも効果的です。

空気や水に触れても変化しにくく、ゆっくりと溶け出して効くため、効き目が穏やかで家庭菜園でも扱いやすいのが特長です。

粉状タイプは早く効き、粒状タイプは撒きやすいなど、用途に応じて選ぶことができます。

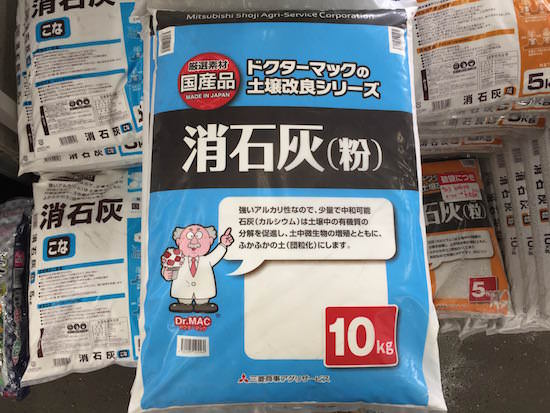

消石灰

消石灰は、石灰岩を焼いてできる生石灰に水を加えて反応させたもので、主成分は水酸化カルシウムです。

強いアルカリ性をもち、酸性の土壌を速やかに中和する速効性のpH調整資材として使われます。即効性がある反面、使いすぎると土がアルカリ性に傾きすぎることがあるため、施用量には注意が必要です。

また、窒素分の多い堆肥や「硫安」などのアンモニア系肥料と同時に施すと、アンモニアガスが揮発して肥料成分が失われるため、1週間ほど間隔を空けて使うようにします。

有機石灰

カキ殻石灰

カキ殻石灰は、牡蠣の殻から塩分を除き、乾燥・焼成した後に粉砕してつくられる、有機由来の石灰資材です。

主成分は炭酸カルシウムで、酸性土壌のpHを穏やかに調整します。また、石灰岩にはほとんど含まれない窒素・リン酸・カリウムや、鉄・マンガン・ホウ素などの海由来の微量要素を含むのも特長です。

ゆっくりと時間をかけて溶け出すため、肥焼けなどのリスクが少なく、効果が長く続くのも魅力です。家庭菜園でも扱いやすく、有機石灰の代表的な資材として広く使われています。

貝化石

貝化石は、海中の貝殻やサンゴ、珪藻などが堆積・化石化したものを粉砕してつくられる、有機由来の石灰資材です。

主成分は炭酸カルシウムで、酸性土壌のpHを穏やかに調整します。石灰分のほかに、マグネシウムや鉄などの微量要素や、団粒構造の形成を助ける有機物(フミン酸)も含まれており、一般的な石灰資材に比べて土を固くしにくいのが特長です。

ゆっくりと溶けて効くため、肥焼けのリスクが少なく、効果も長持ちします。土壌改良とミネラル補給を同時に行いたいときにおすすめの資材です。