野菜を栽培するにあたってどんな作業があるのか、種まきから収穫まで一連の流れをまとめています。

各作業について、その目的・作業内容の解説をしているので、「野菜の育て方」ページの補足としても参考にして下さい。

作付け計画をたてる

まずは、畑をどのように区分けして、どこに何を植えるかを決める「作付け計画」をたてます。

作付け計画は1年(春〜夏にかけて収穫する野菜、秋〜冬にかけて収穫する野菜)だけでなく、輪作も考えて立てるようにします。

- 植え付け時期などのスケジュールと栽培期間

- 連作障害を避けるための輪作プラン

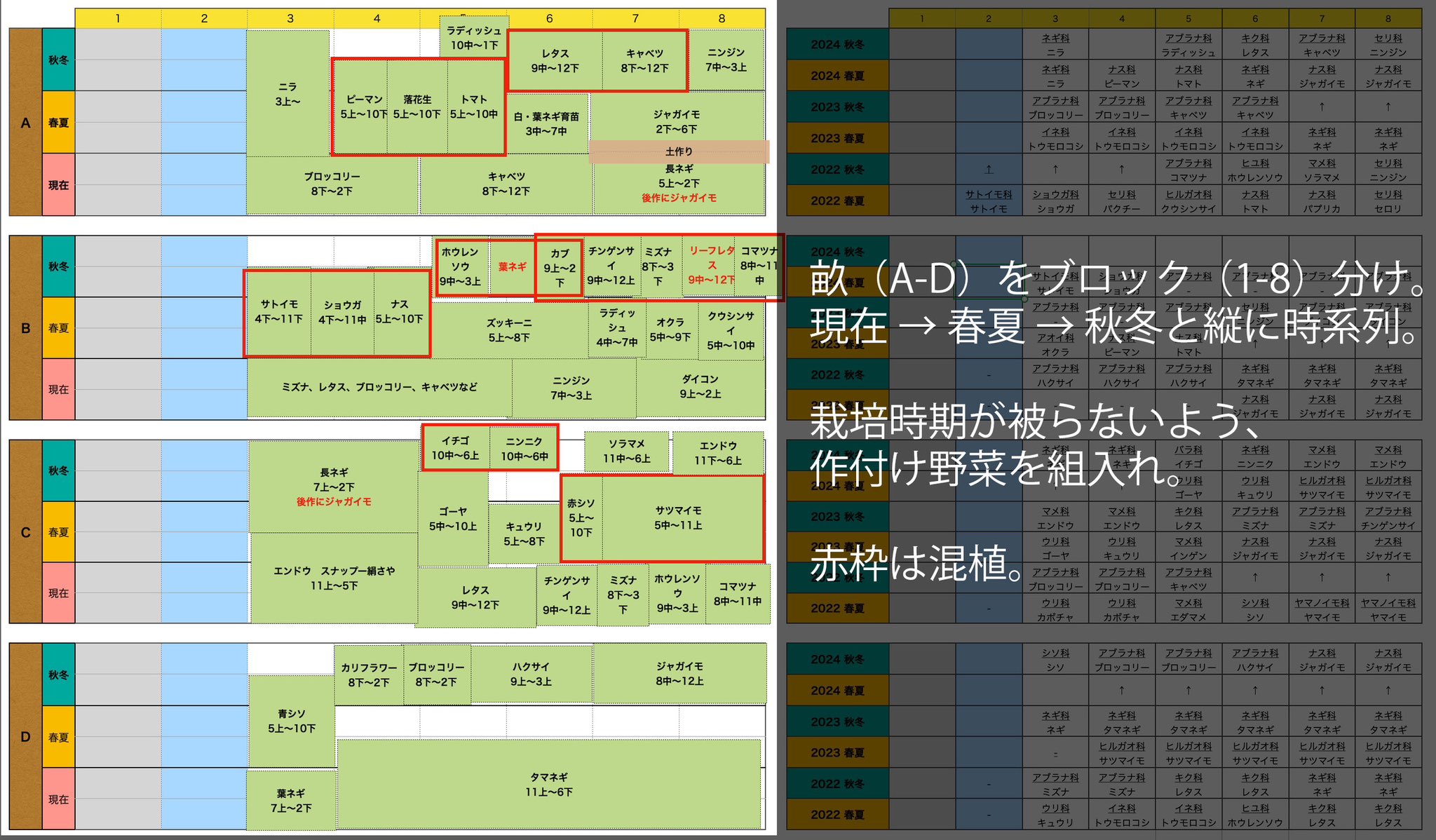

うちの場合は、表計算ソフトで次のように管理しています。

また、隣に植えることで、病害虫予防や生育促進などの効果がある組み合わせ(コンパニオンプランツ)もあるので、組み入れてみても面白いです。

種苗の購入

作付け計画ができれば、栽培する野菜の「種苗」を入手します。

ホームセンターや園芸店にいくと、いろいろな品種の種や苗が売っています。

初心者の方はまずは定番品種を選ぶことをオススメします。

定番品種は栽培ノウハウも普及しており、一般的な野菜の栽培書に掲載されている方法をそのまま参考にできるので育てやすいかと思います。

また、定番品種にも露地向きか施設向きか、早晩生、耐病性などなどの特性があります。そうした点もチェックしましょう。

尚、苗を購入する場合は、種に比べて1株の単価が格段に高く、品種は定番のものが中心となります。種であれば、安価で大量栽培ができ、数多くの品種から選べます。育苗の手間は掛かりますが。

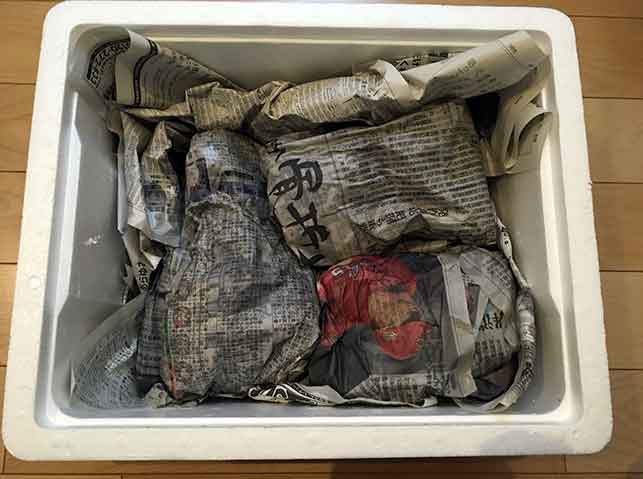

余った種の保存

家庭菜園など小規模だと、種まきしても多分に種が残ってしまうと思います。

余った種は適切に保存しておくことで、次回に使うことができます。

種は高温と湿気を嫌うため、低温低湿度状態で保管します。

余った種は紙で包む、または封筒などの紙袋に入れておくと、湿気を吸ってくれます。保存場所は冷暗所(家庭なら冷蔵庫)。密閉容器に種を入れた袋と乾燥剤を入れ、冷蔵庫にしまっておきます。

尚、種には寿命があり、保存期間中も少しずつ養分を消耗しています。種の寿命は野菜により異なりますが、時間の経過とともに発芽率は落ちていきます。種袋に使用期限が記載されているので、それを目安にしましょう。

| 3〜4年 | キュウリ、カボチャ、トマト、ナス |

|---|---|

| 2〜3年 | インゲン、エンドウ、カブ、コマツナ、スイカ、ソラマメ、ダイコン、ハクサイ |

| 1〜2年 | エダマメ(ダイズ)、キャベツ、ゴボウ、タマネギ、ニラ、ニンジン、ネギ、ホウレンソウ、ラッカセイ、レタス |

土作り・畑の準備

作付け(種まき/苗を定植)するまでに、「土作り」をして作物の生育に合った土壌環境に整えておきます。

石灰を入れて酸性度(pH)を調整し、堆肥を入れてふかふかの土に。その後、元肥を入れて必要な養分を補い、必要に応じて畝を立てます。

土作りの作業は、作付け(種まき/苗植え)の数週間前から段階的に行います。

- 石灰を投入:作付けの2〜3週間前

- 堆肥を投入:作付けの2〜3週間前

- 元肥を投入・畝立て:作付けの1週間前

なお、雨の翌日など水分が多いときに土を耕すと、逆に土を固めてしまうため注意しましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき・育苗・植え付け

野菜の栽培には、初めから畑に種をまく「直播き(じかまき)栽培」と、ある程度 苗を育ててから畑に植え替える「移植栽培」の2つの方法があります。

ダイコンやニンジンのように根が地中深くまで伸びて太る野菜や、栽培期間が短い葉もの野菜は「直播き栽培」が基本。

一方、トマトやナスなど栽培期間の長い果菜類や、大型の葉菜類は「移植栽培」の方が効率的に育てられます。

直播き栽培

畑やプランターの土に直接 種をまく「直播き栽培」。

直播きでは、発芽率にばらつきがあるため、多めに種をまいて発芽後に間引くのが基本です。

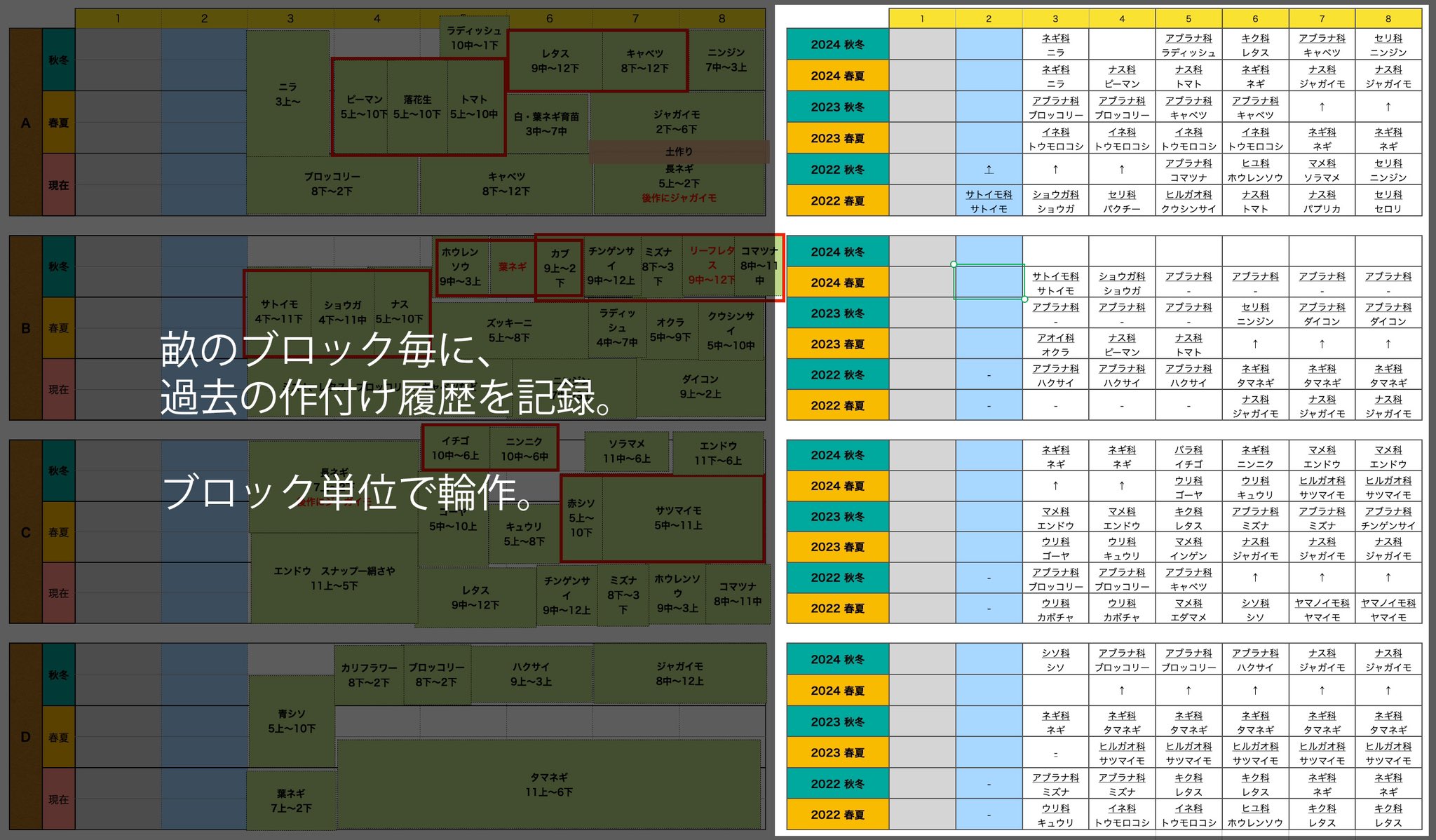

種のまき方には「すじまき」「点まき」「ばらまき」の3つの方法があります。

「すじまき」は、等間隔の細いまき溝をつけて種をまく方法。苗が一直線にそろうので、間引き、土寄せなどの作業がしやすい。コマツナやホウレンソウ、ニンジンなどに向いてます。

「点まき」は、まき穴をあけ、ひと穴に数粒ずつ種をまく方法。株間が一定で生育がそろい、間引きが容易。大きく育ち広い株間を必要とするカブやダイコン、ハクサイなどに向いてます。

「ばらまき」は、畝全体に種をばらまく方法。間引きなどの管理に手間は掛かりますが、収量は多い。ベビーリーフなど葉が広がらないものや生育期間の短い野菜に向いてます。

種まきのコツ

まず、凹凸がないよう、まき溝の底面は平らに作ること。

野菜の種類や種の大きさによって、種まき後にかける土(覆土)の厚さが違ってきます。覆土の厚さは種の直径の2〜3倍が目安。

また、種まきから発芽までは乾燥させないことが重要です。

種まき後はしっかりと水をやり、その後もこまめに水やりをします。勢いよく水をかけると種が流れてしまうので、やさしく水をかけるようにしましょう。

「不織布」をかぶせると、水分や温度が適度に保持され、発芽しやすくなるだけでなく、水流で種が動いてしまうことも防げます。

不織布は水を通すので、掛けた上から水やりします。発芽したら取り除きましょう。

移植栽培

育苗箱やポリポットに種をまいて苗を育ててから、畑に植え付ける「移植栽培」。

外部環境の影響を受けやすい発芽から幼苗期を、適切な生育環境下において育てることを「育苗(いくびょう)」といいます。

直播きよりも作業効率が良く、よい苗を選抜でき、生育がそろうため、収量が安定します。

種まき〜育苗のやり方はコチラの記事を参照。

家庭菜園向け「苗作り・育苗」のコツ

家庭菜園向け「苗作り・育苗」のコツ 数が少ない場合は、市販の苗を購入して育苗の手間を省くのもひとつ。野菜の苗の選び方

植え付け

苗が十分な大きさに育ったら、畑に苗を植え付けます。

苗を畑に植え付けることを「定植(ていしょく)」といいます。

株の根元を手で押さえ、逆さにして苗をポットから外します。底には根がまわっているので、土を崩さずそのまま植え付けます。根がグルグルと巻いて絡み合っている場合は、根が土の中で広がることができないため、軽くほぐしてから植え付けましょう。

その野菜に適した株間をとって、1株ずつ植え付けます。緩やかな山を作るように土を被せたら、土を軽く押さえ、たっぷりと水をやっておきましょう。

背の高い苗の場合は、風にあおられて茎が折れてしまう場合があるので、仮支柱をして支えておきます。

植え付けの際は、ポットごと水につけるか、植え付け後にたっぷりと水をやりましょう。

管理作業

野菜の苗を植えてから収穫まで、日々の管理作業には次のようなものがあります。

マルチング・トンネル掛け

マルチング

土をシートなどで覆うことを、「マルチング」といいます。

雑草抑制、土の乾燥防止、保温など、マルチシートの種類によって様々な効果があります。

また、雨が降ったときに、作物に土が跳ね返らないため、泥はねによる病気予防にもなります。

トンネル掛け

畝の上にトンネル型にフレームをかけ、寒冷紗やビニールフィルムを掛けることを「トンネル掛け」といいます。

害虫が入るのを防いだり、鳥害対策、保温効果などがあります。

また、トンネル状にせず、そのまま覆うように掛けることを「べた掛け」といいます。

支柱立て・誘引

草丈が伸びるものやツルものの野菜は、大きくなった株を支えたり伸びたツルを這わせたり実を支えるために、支柱を立てて茎やツルを誘引します。

支柱で枝葉を広げると、まんべんなく日が当たり、風通しもよくなって病害虫対策にも有効です。また、わき芽かきや収穫などの作業もしやすくなります。

支柱の立て方はいろいろあるので、野菜の栽培方法・仕立て方に適した方法で行いましょう。

誘引

茎やツルの伸びる方向を誘導していく作業を「誘引」といいます。

支柱栽培やネット栽培するときは、野菜が風で倒れないよう、支柱やネットにヒモでくくりつけます。茎と支柱に8の字になるようにヒモを掛けて、茎が生長する余裕を持たせて結ぶようにします。

誘引テープを使うと、テープを巻いて貼るだけなので、麻紐などよりも作業性が格段に上がります。

間引き・整枝

野菜の苗は自然のままに生長させると、枝やつるが伸び放題となります。

必要以上に伸びた枝葉は花や実つきを悪くする原因になり、日当たりや風通しも悪くなり、病害虫も発生しやすくなります。

そこで、野菜の栽培法や仕立て方にもとづいて、余分な枝や茎を切り取っていきます。

間引き

発芽後に混み合ったところの株を取り除く作業を「間引き」といいます。

畑に種を直播きする、苗づくりで育苗箱に種をまく際には、発芽率の悪さなどに備えて多めに種をまくため、ふつうに発芽すると密生状態になります。

小さいうちは密生している方が共存して成長しやすいのですが、成長後、株が混み合うと日当たりや風通しが悪くなるので、何度かに分けてタイミングよく間引いていきます。

基本は、発芽して子葉が開ききった頃に1回目の間引き。2回目は本葉が2〜3枚の頃。その後は随時行って、野菜ごとに適した株間をあけるようにします。

わき芽かき

葉や茎のつけ根から出てくる新芽を「わき芽」といい、そのわき芽を摘み取る作業を「わき芽かき(芽かき)」といいます。

芽かきをして枝の数を制限することによって、日当たりをよくして成長を促したり、養分を集中させて品質の良い実を収穫するために行います。

わき芽は放っておくとぐんぐん生長し、太くなってから切るとダメージが大きくなるので、小さいうちに摘み取ることが大切です。

摘心(てきしん)

茎やつるの先端部分(頂芽)を摘み取ることを「摘心」といいます。

主枝の成長を止めて実の充実を図る、草丈を抑える、また、摘心すると側枝(わき芽が伸びたもの)の数が増えるので、収穫量を増やすなどの目的で行います。

摘花・摘果(てきか)

花や若い果実を摘み取ることを「摘花・摘果」といいます。

1株につく果実の数を制限することで、残した実に養分を集中させて、品質の良い実を収穫することができます。

摘葉(てきよう)

不要な葉を摘み取ることを「摘葉」といいます。

株元近くにある古い葉、枯れている下葉、病害虫に侵された葉などを取り除くことで、日当たりや風通しが良くなって健全な株に育ちます。

追肥・中耕・土寄せ

追肥・中耕・土寄せは、セットでまとめて行うことが多い作業です。

追肥

事前に与える肥料「元肥」に対し、植物の生育に応じて必要な養分を追加で与える肥料を「追肥」といいます。

栽培期間の長い野菜、特に果菜類は次々と実がなり、果実が肥大すると必要な養分も多くなります。肥料分が不足すると着果や生育が悪くなります。

そのため、タイミングよく養分を吸収させる必要があり、栽培の途中で追肥を施します。

尚、肥料が直接、根や茎葉に触れると肥料焼けを起こして生育が悪くなります。かといって、株から離れすぎると効果がありません。そのため、追肥は根の少し先に施すようにしましょう。

中耕

畝を立てたときには柔らかかった土も、雨や風にさらされ、踏みつけられる内にかたく締まってきます。

そこで、栽培の途中に株間や畝間を軽く耕して、ふたたび土を柔らかくしてやることを「中耕」といいます。

中耕することで、雑草を抑え、通気性を良くする効果があります。また、追肥のタイミングで中耕を行えば、肥料を土となじませることができて効率的です。

土寄せ

栽培の途中で、株元に周囲の土を寄せることを「土寄せ」といいます。

土寄せにより、株が倒れにくくなったり、株元付近からの発根を促したりする効果があります。

また、株元の根に空気が送られ、同時に土の微生物の働きで有機物の分解が進んで、養分の吸収が促されます。

水やり

鉢やプランターではすぐに土は乾きますがが、畑では下の方の土まで乾ききることはそうそうありません。

根がしっかり張っていれば、深い位置の水分を吸収することができるので、畑で水やりは基本的に不要です。

頻繁に水をやると、根が地中深く伸びなくなって、逆に野菜が軟弱に育ってしまいます。

但し、種をまいたり、苗を植え付けたりしたときは、水やりは必要。また、極端に雨が少なく、土が乾燥しすぎて株が弱っているときも、畑にたっぷり水をやりましょう。

水やりをする時間は昼間を避けて、朝か夕方に行うようにしましょう。

人工授粉

確実に実がつくよう、人為的に植物の花粉を媒介する行為(受粉)を「人工授粉」といいます。

畑の野菜は、風や昆虫の働きで自然に受粉するのが普通ですが、家庭菜園では栽培している株数が少なかったり、昆虫が少ないこともあるため、必要に応じて人工授粉を行います。

雌花が咲く午前中に、雄花を摘み取って(または筆などで花粉を採取して)、花粉を雌しべにこすりつけてあげましょう。

病害虫対策

野菜を栽培していると、必ず病気や害虫被害が発生します。

病害虫被害により、品質の低下、最悪の場合には全滅ということもあるため、適切な予防、対策を行いましょう。

除草

野菜を育てている場所に雑草が生えると、栽培の妨げになります。

- 光・栄養分・水分をめぐる競合がおこり、生育が妨げられる

- 栽培植物に有害な各種生物の生息場所になる

- 収穫物に混入することで品質低下

そのため適時除草してやる必要があるのですが、特に夏場では除草に掛かる労力は大変なもの。うちでは次のような方法で、できるだけ効率的に防除しています。

- マルチシートを掛ける

- ヘアリーベッチなど雑草抑制効果のある緑肥を栽培する

- 太陽熱マルチ殺草処理をする

また、刈り取った雑草は、株元に敷き詰めて雑草マルチにしたり、積み重ねて堆肥にしたり、土に鋤き込んで土作りに使ったりと、資源として活用するのもオススメです。

収穫

作物が無事に生育し収穫適期になれば、いよいよ収穫作業に入ります。

野菜の収穫は、最もおいしい野菜の食べ頃を逃さないのがポイントです。

どの野菜も収穫期を過ぎるとかたくなったり風味が落ちるので、収穫適期を逃さないこと。野菜によって(また品種によって)、収穫の適期は異なるため、種袋などを確認しておきましょう。

また、一日のうち朝は果実に、夕方は葉に養分がたまるため、収穫する時間を意識するとより美味しくなります。

尚、野菜を販売する場合は流通などの兼ね合いもあるため、収穫時間よりも鮮度を優先するほうが得策です。

保存・貯蔵

野菜がたくさん収穫できたら、上手に保存して無駄なく食べきりましょう。

土に埋めたり、干したりと、それぞれの野菜に合った方法で貯蔵すると、長期間おくことができます。

漬け物や手作りソースなどにするのもオススメです。

種とり

固定種、在来種の野菜であれば、自家採種して保存しておくことで、翌シーズンに使うことができます。(→余った種を保存する)

自分の畑で種を採っていくと、気候や土など、その土地の風土にあった種になっていきます。

尚、種をとる場合は、他の品種と交雑しないように注意しましょう。種とり用の株をまるごと寒冷紗などで覆ってしまい、人工授粉させてやるなどして交雑を防ぎます。