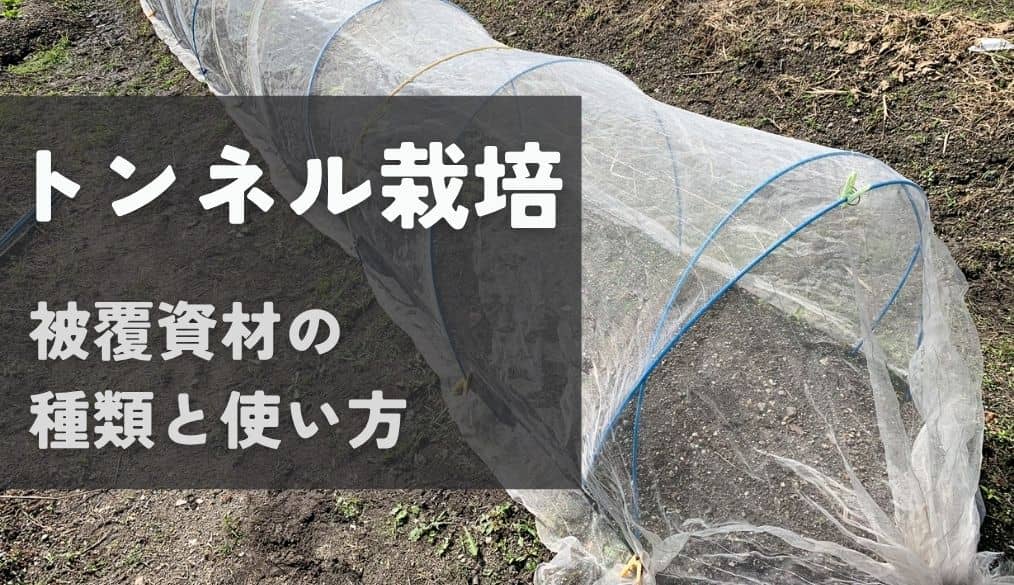

畝に支柱を立てて被覆資材で覆う「トンネル栽培」。保温や防虫、雨よけなど多くの効果があるため、作物の生育を助け、収穫を安定させるために広く利用されています。

この記事では、トンネル栽培に使われる被覆資材の種類ごとの特徴と、基本的なトンネルの掛け方を解説します。

トンネル栽培とは

トンネル栽培とは、畑の畝(うね)に弓状の支柱を立て、その上をビニールフィルムやネットなどの被覆資材で覆う栽培方法のことです。その形がトンネルに似ていることから、この名前で呼ばれています。

畑に作る「小さな温室」をイメージすると分かりやすく、この小さなトンネルが作物をさまざまな外的要因から守るシェルターの役割を果たしてくれます。

トンネル栽培の目的と効果

トンネル栽培には、主に次のような目的と効果があります。

- 保温効果

早春や晩秋の低温や遅霜から作物を守り、生育に適した温度を保ちます。これにより、通常より早く種まきや植え付けができ、収穫時期を前倒しにすることも可能です。 - 雨よけ・風よけ

強い雨による土の跳ね返りを防ぎ、病気の発生を抑制します。また、強風から若い苗を守り、茎が折れたり倒れたりするのを防ぎます。 - 害虫・鳥害対策

防虫ネットなどを使えば、アオムシやアブラムシといった害虫の侵入を物理的に防ぐことができます。鳥による食害からも作物を守ります。 - 品質の向上

雨や風に直接さらされないため、葉や果実が傷つきにくく、きれいな状態で収穫できます。

被覆資材の種類

被覆資材には多くの種類があり、それぞれに特徴があります。目的に合わせて最適なものを選びましょう。

ビニールフィルム

ビニールフィルムは、光をよく通し、温められたトンネル内の熱を逃がしにくいため、最も保温効果が高い資材です。春先の育苗や、果菜類の栽培初期の保温など、苗を寒さから守りたい時に特に活躍します。

ただし、密閉性が高い分、晴れた日の日中は内部が非常に高温になりやすいため、裾をまくり上げるなどの換気作業が欠かせません。

主な材質には次の3つがあり、それぞれ特徴が異なります。

| 材質 | 特徴 |

|---|---|

| 農ポリ | ポリエチレンシート。安価で使いやすいが、強度や光の透過率、保温力はやや劣る。 |

| 農ビ | 塩化ビニールシート。光の透過率や保温力は高いが、べたつきやすく重いので取り扱いにくい。値段も高価。 |

| 農PO | ポリオレフィン系特殊シート。農ビに近い性能と農ポリに近い扱いやすさを併せ持つ。値段は農ビと同等。 |

寒冷紗(かんれいしゃ)

寒冷紗は網目状の布で、保温・保湿・遮光・防虫といった効果をバランス良く持つ資材です。ビニールフィルムほどの保温性はありませんが、通気性に優れているため、トンネル内が高温になりすぎるのを防げます。

色によって主な効果が異なり、代表的なものは次の通りです。

| 色 | 特徴 |

|---|---|

| 白 | 保温、防霜、防虫、防風など、幅広い用途に使えるオールマイティなタイプ。 |

| 黒 | 遮光性が非常に高い。夏の強すぎる日差しを和らげ、地温の上昇を抑える。 |

| 銀 | 光を強く反射し、アブラムシなどの害虫を寄せ付けにくくする忌避効果が高い。 |

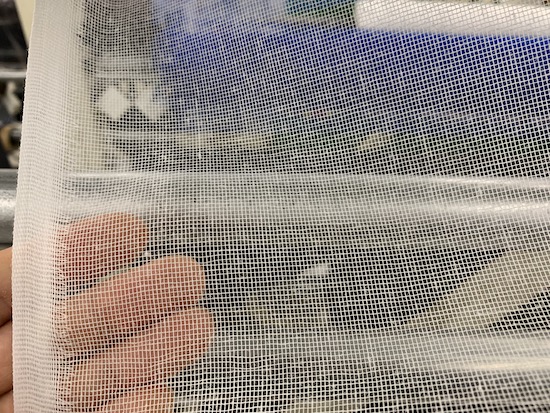

防虫ネット

防虫ネットは、その名の通り害虫対策に特化したネットです。

基本的な効果は網目の細かさによる物理的な侵入防止ですが、製品によっては銀色の反射糸を織り込むことで、アブラムシなどを光で忌避する効果をプラスしたものもあります。物理的な壁と光の反射のダブル効果で、害虫から作物を守ります。

選ぶ上で最も重要なのが網目の細かさ(目合い)で、対象の害虫に合わせて選びます。

目合いが細かいほど通気性が悪くなり、トンネル内の温度が上昇しやすくなります。防ぎたい害虫と、作物の生育環境を考えてバランスの良いものを選びましょう。

完璧に見える防虫ネットですが、過信は禁物です。次の点に注意しましょう。

- ネットを張る前に、すでに卵を産み付けられている、土の中に幼虫が潜んでいる場合がある

- 小さな虫は、目合いの大きなネットをすり抜けて侵入することがある

- 野菜が成長してネットに触れると、ネットの外から卵を産み付けられることがある

不織布(ふしょくふ)

不織布は、繊維を織らずに絡み合わせたごく薄いフェルト状のシートです。非常に軽く、光を適度に通すため、作物の生育を妨げることなく手軽に使えるのが大きな特徴です。

寒冷紗よりも保温効果があり、かつ通気性も高いので蒸れる心配がありません。また、水を通すので被せたまま水やりができるのも便利な点です。

トンネル掛けにも使えますが、その軽さを活かして、ホウレンソウなど背の低い野菜の上に直接かぶせる「べた掛け」によく使われます。

べた掛けする際は、作物の成長を考慮して、余裕を持たせてゆったりと被せるのがポイントです。

遮光ネット

遮光ネットは、強い日差しから作物を守るための資材です。特にホウレンソウやレタスなど、暑さに弱い野菜の夏越し栽培では、葉焼けや高温障害を防ぐために欠かせません。

製品の目が詰まっているほど遮光率が高くなり、50%程度のものから高いものでは90%以上まであります。育てる作物や栽培時期に合わせて選びましょう。

また、色によって遮光性(光を遮る能力)と遮熱性(熱を遮る能力)に違いがあります。

| 色 | 遮光性 | 遮熱性 |

|---|---|---|

| 黒 | ◎ | △ |

| 銀 | ◯ | ◯ |

| 白 | △ | ◎ |

一般的に、純粋に光を遮ることが目的なら黒、光を遮りつつ温度の上昇も抑えたい場合は銀や白が使われます。

ホットキャップ

ホットキャップは、スイカやカボチャといったウリ科の苗などを定植した後に、一株ずつに被せる円錐状の小さな被覆資材です。

「行灯(あんどん)」とも呼ばれ、定植直後の若い苗を保温・保湿・風よけ・害虫よけといった様々な脅威から守り、活着を助ける役割があります。

トンネル掛けに使う資材

被覆資材のほかに、トンネルを作るためには以下の資材が必要です。

トンネル支柱

トンネルのアーチの形になっている支柱もありますが、弾性ポール(ダンポール、グラスファイバーポール)だと、畝の幅に合わせてアーチの形状を変えられたり、軽い、安いなどのメリットがありオススメです。

使用する畝幅の2倍以上の長さのものを選びましょう。

留め具

トンネルクリップ

被覆資材を支柱に固定するためのクリップ。

洗濯バサミでも代用可能ですが、細い支柱への固定が弱く、プラスチックが劣化してすぐダメになってしまいます。園芸用のクリップは、支柱へ固定するグリップ力が強く、ステンレス製で錆に強く耐久性に優れて経済的。

また、トンネルパッカーを使うと、換気などでシートを開けるときに束ねたシートを留めることができて便利です。

トンネルパッカーは、使用するトンネル支柱の太さに対応したものを選んでください。

端・裾の固定

U字ピンは、トンネルの両端を束ねて固定するのに使います。

マルチシート押さえは、ベタ掛けやトンネルの裾を固定するのに使います。

トンネルの掛け方

トンネルの掛け方を解説します。

トンネル掛け(基本)

基本のトンネル掛けの手順です。

まずは、トンネルのアーチ(フレーム)を立てます。トンネル支柱を60cmおきに挿し、同じ高さになるようにトンネル状にします。

畝の両端には支柱を1本ずつ追加。斜めに挿して補強することで、被覆資材を引っ張っても支柱が歪みません。

被覆資材を骨組み全体にかぶせます。

トンネルの端を束ねて、杭に結びつけるか「U字ピン」で固定します。

「U字ピン」で固定する場合、丸めて束ねてからU字ピンで留め、折り返して根元をもう一つU字ピンで留めると固くてほどけません。

もう一方の端も同様に固定。この時、被覆資材がたるまないように、ピンと張ってから固定すること。

必要に応じて被覆資材を適切な長さで切りますが、余った分を束ねて肥料袋などに入れて重しをしておいても構いません。

次に、両サイドの裾を固定します。

トンネルを密閉する場合は、たるまないように引っ張りながら、マルチ押さえを挿して裾を固定します。(または溝を掘って裾を入れ土をのせて固定。)

私の場合、トンネルの開閉がしやすいように、裾の地際をクリップで留めているだけです。

最後に、強風にあおられて被覆資材が飛ばされないよう、トンネルの上からさらに弾性ポールを渡して挿し、被覆資材を押さえておけば完成です。

また、トンネルパッカーで上部中央を固定しておくと、トンネルの裾を開閉した際に、被覆資材が左右に偏るのを防ぐことができます。

トンネル掛け(観音開き)

野菜を世話するたびにトンネルを開閉するのは煩わしい作業。そこで、裾をしっかりと固定しつつ開閉がしやすい「観音開き式トンネル」の作り方を紹介します。(被覆資材を2枚使います。)

トンネルの骨組みは通常通りに作ります。

1枚目の被覆資材を骨組みにかぶせます。トンネルの片側から、全体の2/3程度を覆うようにします。畝の両端を絞ってU字ピンなどで固定、サイドの裾は長く余っていたら丸めてマルチ押さえなどで固定します。

もう1枚の被覆資材を今度は反対側から、トンネルの2/3程度を覆うように掛け、頂部で重ねます。同様に、畝の両端、サイドの裾を固定します。

風であおられないよう、頂部で重なった部分をトンネルパッカーなどで留めて固定しておきます。

最後に、トンネルの上から弾性ポールを渡して補強し、観音開き式トンネルの完成。

管理作業をするときは、頂部に留めたクリップを外し、被覆資材をずらして開けます。

終わったら、被覆資材を元に戻して、クリップで固定するだけ。開閉作業が楽ちんです。

べた掛け

支柱を使わず、作物の上に直接、「不織布」などの軽い被覆資材をかける方法です。

畝全体を覆うように、ふんわりと資材をかぶせたら、資材の端が風でめくれないように、マルチ押さえなどで数箇所固定します。

作物の生長を妨げないよう、余裕を持たせるのがコツです。