土作りとは、作物が育ちやすい環境を整える作業です。土の状態を良くすることが、収穫量や野菜の品質に大きく影響します。

このページでは、土作りに使う資材の役割と、効果的な投入の順番について、ポイントや注意点を交えながら解説します。

あわせて読みたい

土作りの手順

土作りの作業は、作付け(種まき/苗植え)の数週間前から段階的に行います。

理想的な流れとしては、次のようになります。

野菜が育ちやすい土壌酸度(pH)に調整するため、石灰を施します。▼詳しく見る

即効性の消石灰などを使う場合は、堆肥・元肥と同時に投入しないこと(1週間あける)。化学反応により窒素分が揮発してしまう。

雨の翌日など水分が多いときに土を耕すと、逆に土を固めてしまうため注意しましょう。

実際の土作り作業では・・・

実際の土作り作業では、理想的な手順をすべて実施するには時間と労力がかかります。特に家庭菜園では、効率的な方法を取り入れることで、作業の負担を軽減できます。

例えば、苦土石灰や有機石灰のように反応が穏やかな石灰資材を使えば、堆肥・肥料と同時に施しても窒素の揮発を抑えられます。これにより、「石灰を入れて1週間待つ」という工程を省略し、石灰と堆肥・肥料を同時に投入できるため、作業をまとめて行うこともできます。

また、土壌診断については、家庭菜園レベルでは実施している人が少なく、多くの場合は経験や勘に頼った土作りが行われています。しかし、安定した栽培を目指すなら、pH測定や簡易土壌診断キットの活用をおすすめします。

それぞれの役割と作業内容

土作りで投入する資材の役割と作業内容について説明します。

土壌診断をする

石灰・堆肥・肥料を適切な量で施すためには、まず土の状態を知ることが大切です。pH(酸度)や養分バランスを診断することで、不要な施肥を防ぎ、作物に最適な環境を整えることができます。

ちょっと面倒に思うかもしれませんが、土のバランスが崩れると、かえって植物に悪影響を与えることも。 また、適正量を把握すれば、余分な肥料代を節約できるというメリットもあります。

最も手軽にできるのがpH(酸度)測定です。市販の簡易測定器をブスッと土に挿すだけで、すぐに数値が確認できます。

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について 肥料成分(NPK)までチェックするなら、簡易土壌診断キットが便利です。これを使えば、窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)のバランスを把握でき、より適切な施肥が可能になります。

スマートみどりくんを使って自分で土壌診断してみた

スマートみどりくんを使って自分で土壌診断してみた 石灰を入れる

石灰は、土壌の酸性度を調整し、カルシウムを供給するための土壌改良材です。

日本の土壌は雨が多いため、酸性に傾きやすい性質があります。酸性が強い土壌では、野菜の根が傷みやすくなり、リン酸の吸収が阻害されるなど、生育に悪影響を及ぼします。

そこで、石灰資材を施し、野菜が育ちやすい土壌酸度(pH)に調整します。

野菜毎に適したpHは異なるため、石灰資材を投入する前にpHを測定し、適切な量を施すようにしましょう。

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について ほとんどの野菜はpH6.0〜6.5あたりの弱酸性土壌でよく育ちます。

石灰資材は水に溶けにくく、効果が現れるまでに時間がかかるため、早めに施すのが効果的です。

なお、石灰と堆肥・肥料は同時に投入しないこと。アルカリ性の石灰と堆肥・肥料中の窒素が反応してアンモニアガスが発生し、養分が逃げて効果が落ちてしまいます。施用後、1週間ほどの期間をあけましょう。(特に即効性の「消石灰」などを使う場合)

「苦土石灰」や「有機石灰」は反応が穏やかなため、堆肥や肥料と同時に入れても問題ありません。

堆肥を入れる

堆肥は、落ち葉や牛ふんなどの有機物を発酵・熟成させた土壌改良材です。

土に入れることで、次のような効果が得られます。

- 土をふかふかにする:繊維分による隙間の形成+微生物の働きで団粒構造が発達

- 病害虫に強くなる:微生物の多様性が増し、特定の微生物の異常繁殖を抑制

- 肥料持ちがよくなる:有機物の分解で生じる腐植が養分を吸着し、流出を防ぐ

- 肥料分と微量要素を供給する:化学肥料より少量だが、堆肥にも養分が含まれる

施用後すぐには効果が出ないため、時間をかけて土になじませる必要があります。

特に未熟な堆肥(発酵が不十分で臭いが強いもの)を使う場合、土の中で発酵が進む間に作物を植えると根腐れなどのトラブルを起こす恐れがあります。

そのため、堆肥を入れた後は少なくとも2〜3週間程度はおいて発酵・分解を進め、土になじませてから植え付けを行うようにしましょう。

元肥を入れる

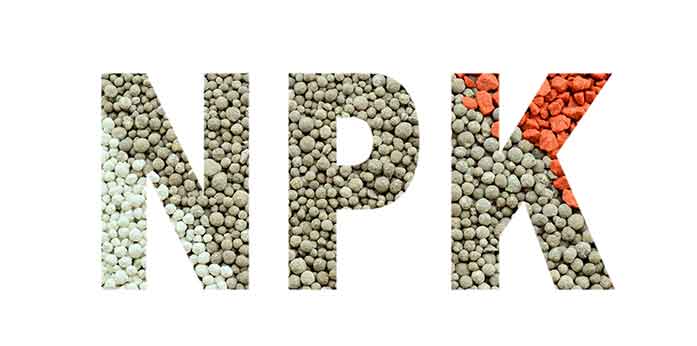

作物の初期育成に必要な養分を補うため、肥料(元肥)を施します。

元肥は「基肥(きひ)」や「原肥(げんぴ)」とも呼ばれます。

堆肥や石灰にも養分が含まれていますが、それだけでは作物の生育に必要な栄養素が不足することが多いため、最終的に元肥を施して養分バランスを整えます。

元肥は、種まき・苗の植え付けの1週間前に施すのが基本です。ただし、未発酵の有機質肥料を使用する場合は、分解を進めるために早めに施し、土になじませておく必要があります。

省スペースでの栽培には「マイガーデンベジフル」のようなバランスのとれた配合肥料が便利です。

肥料は元肥と追肥に分けて施す

野菜は、それぞれの生育期間中に必要な肥料の量が決まっています。しかし、一度にまとめて入れると吸収しきれずに流出することがあるため、土の中に一定量の養分がある状態を保つように施します。

そのため、栽培期間が長い野菜は、植え付けや種まきに先立って「元肥」を施し、その後、生育状況に応じて「追肥」を行います。一方、栽培期間が短い野菜は、必要とする肥料の量も少ないため、元肥のみで十分な場合もあります。

また、元肥は緩効性または遅効性の肥料を組み合わせると、土壌内の養分の変動が緩やかになり、作物が安定して吸収できます。一方、追肥には速効性のある肥料を使うと、即座に効果を発揮しやすくなります。

元肥の施し方

元肥の施し方には「全面施肥」と「溝施肥」があります。

全面施肥

土面全体に肥料を撒いたら、土を耕して混ぜ込みます。

葉物野菜などの根の浅い野菜や、ダイコン、ニンジンなど直根性で根に肥料が当たると困る野菜に向きます。

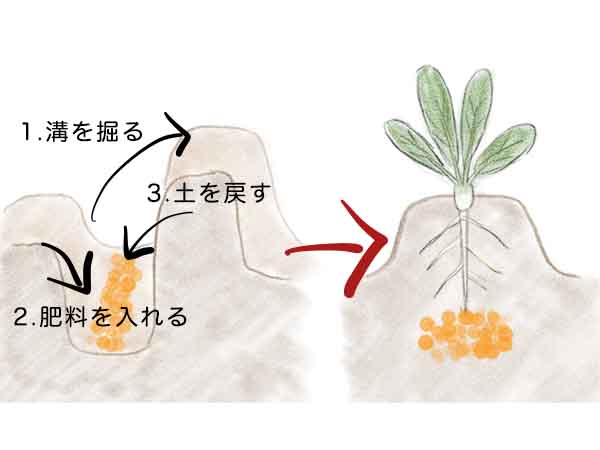

溝施肥(待ち肥)

掘った溝に肥料を撒いたのち、溝を埋め戻します。

果菜類のように肥料を求めて根が伸びるナスなど、生育期間の長い作物に向きます。

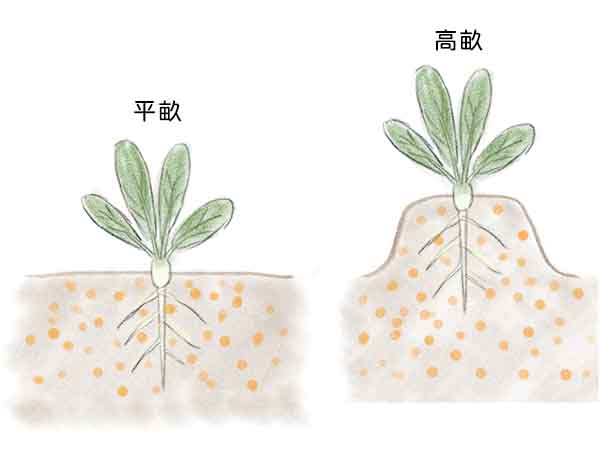

畝を立てる

野菜の種をまいたり、苗を植えたりするために、畑の土を細長く盛り上げたものを「畝(うね)」、畝を作る作業を「畝立て」といいます。

土を盛り上げることで、次のような利点があります。

- 水はけや通気性が向上する

- 作土層が厚くなり、根張りが良くなる

- 地面より高くなることで、作業がしやすくなる

- 地温が上がりやすくなり、生育を助ける

畝立てのタイミングは、元肥を入れた直後から作付け2〜3日前までに行います。これにより作付けまでに土が締まって落ち着きます。

畝を立てた直後の土はふわふわで、雨が降ると種が流れやすいため、種まきは土が少し締まってから行います。すぐにまく場合は、手や板で軽く鎮圧して表面を整えておきましょう。

マルチを張る場合も、土が締まってから行うことで、沈み込みによる緩みを防げます。

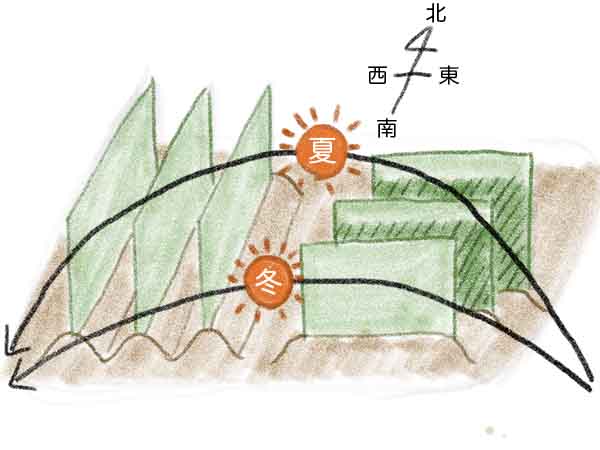

畝の向きは南北が基本

畝の向きは、野菜が日光を効率よく受けられるように、南北方向にするのが基本です。

南北方向の畝では午前中は東から、午後は西から日光が当たり、満遍なく光を受けられます。一方、東西方向の畝では、特に冬は太陽の位置が低くなるため、北側の作物が南側の作物の影になりやすく、生育ムラが出ることがあります。

ただし、これは周囲に遮るものがない日当たりの良い畑の場合です。環境に応じて、日照時間の長くなる向きを考えましょう。

畝幅は60〜100cmが効率的

畝の幅は、育てる野菜の種類や植え付けの列数(何条植えか)によって決めます。野菜が生長したときの枝葉の広がりを考慮し、通路から手が届いて作業しやすい幅にしましょう。

一般的な畝幅の目安は60〜100㎝。マルチを張る場合はマルチシートの幅に合わせましょう。

また、畝と畝の間の通路は、狭すぎると日当たりや風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくなる原因になります。作業しやすいよう、通路幅は60cm程度を確保するのが一般的です。

野菜づくりに良い土とは

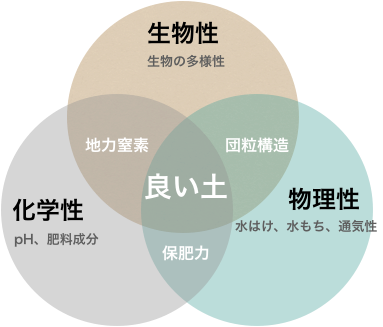

土作りには、物理性・化学性・生物性の改善という、3つの要素があります。

- 物理性:土の構造、通気性、水はけ(排水性)、水持ち(保水性)

- 化学性:pH(酸性度)、肥料成分

- 生物性:生物の多様性

土は単なる「栽培のための土台」ではなく、生きている環境とも言われます。それは、土の中に生息する無数の微生物が、有機物の分解や栄養素の循環など、活発な生命活動を行っているためです。

理想的な土の状態とされる「団粒構造」も、微生物が分泌する物質や有機物の分解によって形成されます。団粒構造が発達すると、水はけ・水持ちのバランスが整い、作物の根が健全に成長できる土になります。

団粒構造の土とは?

団粒構造の土とは? また、この3つの要素は互いに影響し合っています。例えば、生物性が向上すると微生物の働きで化学性・物理性も改善され、水はけがよくなると物理性が向上し、微生物が活発になり生物性・化学性も良くなるといった具合です。

土作りは、これら三要素を改善することで、作物の生育に合った土壌環境を整えることを目的とします。

土作りをもっと詳しく

土作りに使う土壌改良資材については、コチラの記事にまとめています。

土壌改良資材(堆肥や石灰など)の種類と選び方

土壌改良資材(堆肥や石灰など)の種類と選び方 畑の土作りに関する情報をもっと知りたい方は、他にもコチラの記事をご覧ください。

また、土作りについて原理・原則を詳しく学ぶには、コチラの本がオススメです。

わかりやすい言葉とイラストで、土作りの基礎知識を一通り身につけることができます。