同じ場所に同じ野菜を続けて育てると、生育不良や収量低下を引き起こす「連作障害」が発生することがあります。

このページでは、連作障害が起こる原因とその効果的な対策方法、さらに連作障害が出やすい野菜と、それぞれに適した輪作年限(栽培間隔)について、わかりやすくまとめました。

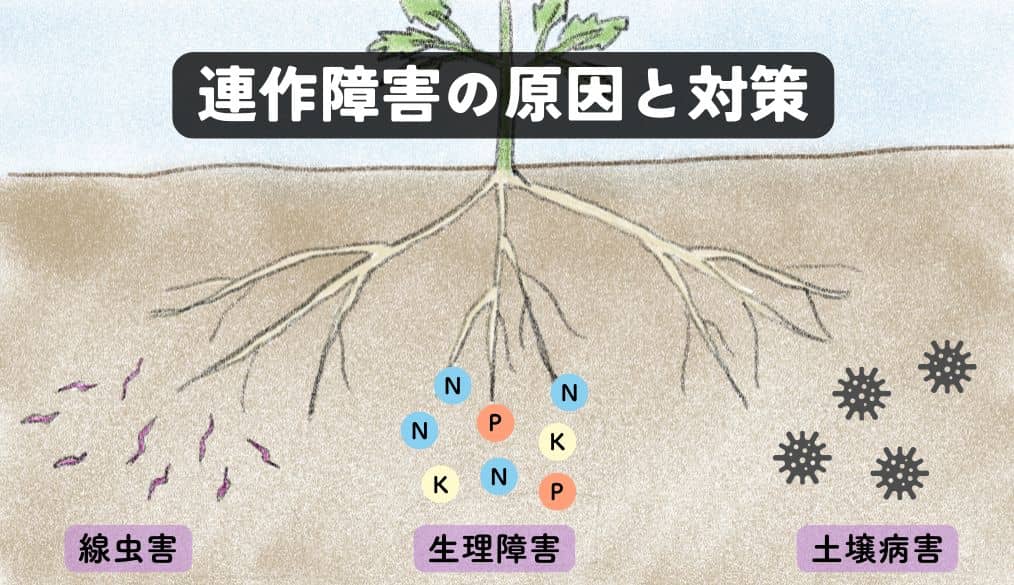

連作障害の原因

同じ場所で同じ作物を続けて栽培することを「連作」といい、やがて生産量や品質が低下してくる現象を「連作障害」と呼びます。

連作障害の原因は大きく分けて「土壌病害」「線虫害」「生理障害」の3つがあり、それぞれの症状と原因について以下のように考えられています。

土壌病害

土壌中には多種多様な微生物が生息しており、その中には植物に病気を引き起こす病原菌も含まれます。

植物は根から有機酸、糖、アミノ酸などの栄養分を分泌しており、同じ科の植物を連続して栽培すると、特定の微生物が増殖しやすくなります。

その結果、土壌中の生物多様性が崩れ、特定の病原菌が優勢になり、土壌病害が発生しやすくなります。

連作障害に関連する代表的な土壌病害には、次のようなものがあります。

線虫害

線虫とは、土壌中に生息する微小な生物で、植物に害を及ぼす種類と、逆に土壌を健全に保つ種類が存在します。

害を及ぼす線虫には、野菜の根にこぶを作る「ネコブセンチュウ」や、根を腐敗させる「ネグサレセンチュウ」などが代表例です。

センチュウ(線虫)|被害の特徴・生態と防除方法

センチュウ(線虫)|被害の特徴・生態と防除方法 連作を繰り返すことで、善玉線虫と悪玉線虫のバランスが崩れ、悪玉線虫が優勢となり、線虫害が発生しやすくなります。

生理障害

野菜が必要とする栄養素のバランスは、作物ごとに異なります

植物に必要な栄養素

植物に必要な栄養素 同じ作物を連続して栽培すると、土壌中の特定の養分が過剰になったり不足したりし、これが原因で生理障害を引き起こすことがあります。

また、栄養バランスの乱れは植物の体力を低下させ、病害虫に対する抵抗力も弱まりやすくなります。

連作障害の出やすい野菜と輪作年限

連作障害は、すべての野菜で必ず起こるわけではなく、発生しやすい野菜と発生しにくい野菜があります。

連作障害を防ぐためには、同じ場所で同じ作物や同じ「科」に属する野菜を続けて栽培しないこと(輪作/りんさく)が基本です。このとき、再び同じ野菜(または同じ科の野菜)を植えるまでに空けるべき年数を「輪作年限(りんさくねんげん)」といいます。

以下は、主な野菜ごとの輪作年限の目安です。

| 輪作年限 | 野菜 |

|---|---|

| 4〜5年 | エンドウ ゴボウ ショウガ スイカ ソラマメ |

| 3〜4年 | エダマメ サトイモ シシトウ・トウガラシ トマト ナス ピーマン・パプリカ 食用ホオズキ ヤマイモ |

| 2〜3年 | イチゴ インゲン オクラ カリフラワー キャベツ キュウリ ゴーヤ ジャガイモ セロリ ダイコン ハクサイ ブロッコリー マクワウリ ラッカセイ ラディッシュ レタス |

| 1〜2年 | アサツキ・ワケギ カブ コマツナ シュンギク チンゲンサイ ニラ ニンジン ネギ パクチー ホウレンソウ ミズナ |

| なし 連作障害が出にくい | アスパラガス カボチャ クウシンサイ サツマイモ シソ ズッキーニ タマネギ トウモロコシ ニンニク ラッキョウ |

連作障害の対策

連作障害を防ぐには、次のような対策方法があります。

輪作

連作障害を防ぐ基本は、同じ場所で同じ野菜を続けて作らずに、異なる「科」の野菜を順番に栽培する「輪作(りんさく)」を行うことです。

異なる科の野菜を作ることで、土壌環境の偏りを防ぎ、土壌中の生物多様性(微生物相)が保たれ、連作障害が起きにくくなります。

栽培プランを立てる際は、前述の「輪作年限」を参考に、適切な間隔をあけることが大切です。

間作・混植(コンパニオンプランツ)

「間作」や「混植」とは、複数の作物を同時に、あるいは交互に植えることで連作障害を防ぐ方法です。

- 間作(かんさく):主要作物の間に、別の作物を植える方法

- 混植(こんしょく):株間や列間に、他の作物を混ぜて栽培する方法

また、近くに植えることで、互いに病害虫を抑え合ったり、生育を助け合ったりする組み合わせの植物を「コンパニオンプランツ」と呼びます。

コンパニオンプランツの組み合わせと効果

コンパニオンプランツの組み合わせと効果 田畑輪換

「田畑輪換(たはたりんかん)」とは、数年ごとに畑を水田に変えたり、水田を畑に変えたりして栽培する方法です。

例:3〜4年サイクルで水田と畑を交互に使用

水田では連作障害が起こりにくい理由は、水を張ることで土壌中の酸素が少なくなり、有害な微生物や菌が死滅するためです。また、水により有害物質が洗い流され、河川や用水の水で微量要素(栄養素)が補給されることなどが挙げられます。

有機物の投入

完熟堆肥などの有機物を定期的に土壌に投入します。

これにより、有用な微生物を増やし、微量要素の補給と土壌の団粒構造(ふかふかの土)を改善する効果が期待できます。

土壌改良資材(堆肥や石灰など)の種類と選び方

土壌改良資材(堆肥や石灰など)の種類と選び方 土壌消毒

必要に応じて、土壌消毒を行います。方法には次のようなものがあります。

- 薬剤消毒:化学薬品を使用

- 太陽熱消毒:ビニールで覆い太陽熱で高温にする

- 客土(きゃくど):別の土を持ち込む

- 天地返し:深い土と浅い土を入れ替える

- 寒起こし:冬に土を深く掘り起こして凍らせる

- 深耕(しんこう):深く耕して通気性・排水性を良くする

薬剤消毒、太陽熱消毒は、病害虫が蔓延した場合など、最終手段として検討します。

抵抗性品種の導入

特定の病害に強い性質を持った抵抗性品種を選ぶのも効果的です。

- 根こぶ病抵抗性:品種名に「CR」と付く

- 萎黄病抵抗性:品種名に「YR」と付く

また、キュウリ、スイカ、トマトなどは、土壌病害に強い「接木苗(つぎきなえ)」を選ぶと、連作リスクを大幅に減らせます。

青刈作物の導入

野菜の作付けの合間に、青刈作物(あおがりさくもつ)を栽培して土に鋤き込む方法です。

ソルゴーやトウモロコシ、麦類(オオムギ、コムギなど)など、茎葉の生育が旺盛で有機物を多く確保できる作物がオススメです。

もっと詳しく

連作障害も、科学的根拠に基づいた原因と対策を知れば怖くありません。

本書では、連作障害が起こる仕組みから、野菜別の連作障害予防・対策法、さらに連作を実践するプロ農家の技術まで、豊富なイラストを交えてわかりやすく解説されています。

もっと詳しく学びたい方は、ぜひ一読してみてください!