家庭菜園でのオクラの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

アフリカ原産のオクラは高温を好むため、植え付けや種まきは気温が十分に上がってから行います。

初期の生長はゆっくりですが、ひとたび開花し着果し始めると、毎日実が大きくなり、どんどん採れるようになります。(家庭菜園だと1株で30本が目標。)

場所を取らず長く収穫できるので、家庭菜園にもオススメの野菜です。

尚、オクラには、実の断面が五角形や六角形などの品種と、角がない丸さやの品種があります。丸オクラは実が大きくなっても固くなりにくく、おいしく食べられます。

- 寒さに弱く10度以下で畑に植えると低温障害を起こすため、早まきは避ける

- 採り頃がとても短く、遅れるとすぐに硬くなるので、こまめに収穫する

- 密植栽培にすると硬くなりにくく、柔らかいまま収穫できる

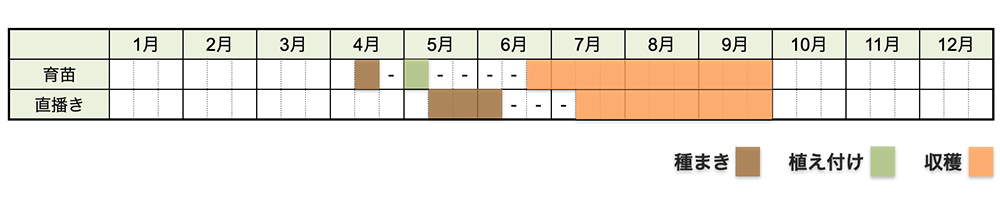

栽培カレンダー

オクラの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

寒さに弱いため、植え付けは地温が上がって遅霜の心配がなくなってから行います。

畑に直播きする場合、地温が低いと発芽不良を起こしやすいので、気温が暖かくなる5月中旬以降まで待ってから種まきをします。

栽培方法

オクラの栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

ふかふかの土を作るために、堆肥を入れて耕します。

オクラは太い根がまっすぐ下へ伸びる直根性の植物なので、土は深めに耕しておきます。直根が伸びると、深いところから水を吸収できるので干ばつにも強くなります。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

種は畑に直接まきます。

オクラは苗を移植するときに直根を傷めやすい、また苗の胚軸(双葉の下)が折れやすいので、直播きの方が適しています。

地温が低いと発芽不良を起こしやすいので、気温が暖かくなる5月中旬以降まで待ってから種まきをします。

株間30cmの間隔でまき穴をあけ、1つの穴に3粒ずつ、種が重ならないようにまきます。(点まき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

本葉2〜3枚が出たところで、生長のよい苗を1本残して間引きします。

育苗して植え付けも可能

育苗して畑に植え付ける場合、ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、3粒ずつ指で1cmの深さに押し込んで種をまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

まだ寒い時期は、保温資材を使って暖かい環境で育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 発芽してから成長の良い苗を選んで1本に間引き、本葉2〜3枚の苗になれば畑に植え付けます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 30日前後 | 25〜30℃ | 20〜30℃ |

開花

初夏にはオクラの花が咲き始めます。

花がしぼんだ後から、実が成長していきます。

オクラは節ごとに花を咲かせるので、節間の数が収穫量を決定します。

追肥・土寄せ

開花が始まった頃から2〜3週間に1回の頻度で追肥します。畝の肩か株間にまいていきます。

オクラは草丈が大きくなるので、株が倒れないように追肥と同時に土寄せをしておきましょう。

肥料切れの目安としては、次の写真のように葉が細る(葉の切れ込みが深くなる)ので、こうなる前に追肥しましょう。

また、花が咲く位置にも注意。

開花位置の上に葉が3枚以上あれば順調ですが、花が頂部に近いところで咲くのも肥料不足のサインです。

水やり・敷きわら

オクラは成長が早い分、水分を欲しがります。

水分不足になるとサヤの発育が遅くなり、硬く筋張った実になってしまいます。

梅雨が終わったら、こまめに水やりを行い、株元に敷きワラや刈り草などを敷いて乾燥を防ぐようにしましょう。

収穫

開花から1週間ほど、サヤの長さが7〜8cm(五角オクラ)で収穫します。

収穫タイミングは品種にもよるので、手で触ってみて柔らかい内にどんどん収穫していきましょう。

花梗をハサミで切り取って収穫します。

収穫が早過ぎると種が入らずネバネバがありません。また、収穫が遅れるとサヤが硬くなって品質が悪くなるので、若採りを心掛けましょう。

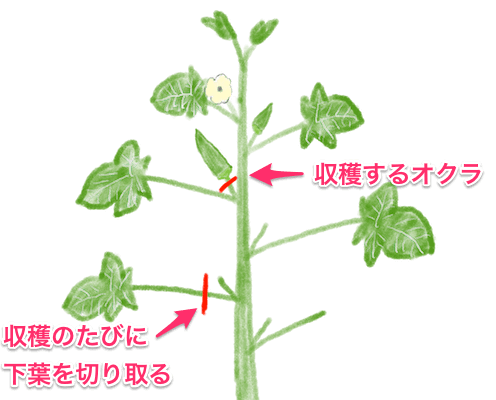

下葉かき・わき芽かき

収穫と同時に、その下に2枚の葉を残して、それより下の葉を切り取ります。(摘葉)

摘葉することで、養水分を上の若い葉の方に回すことができ、次々と実をつけて収穫が長く続きます。また、風通しもよくなって病害虫の予防にもつながります。

摘葉した丸オクラの株

草勢が弱い(茎が細い・葉が細い)場合は、摘葉せずに葉を残し、光合成を優先させましょう。

また、茎葉の付け根からは「わき芽」が出てきます。

オクラは、わき芽にも実がつくので、そのまま伸ばして収穫するのも一つ。しかし、わき芽を伸ばすことで風通しが悪くなるため、密植栽培している場合は、早めに摘み取ってしまいましょう。

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

オクラは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

栽培Q&A

オクラの成長は早いので、毎日畑に通えないような場合は、収穫が遅れてさやが固くなってしまいます。

そんな場合は、1箇所に2〜3株(プロ農家さんなら4〜5株)を密植栽培しします。

そうすることで樹勢が弱まって生育が遅くなり、草丈も小ぶり、さやの成長もゆっくりになるため、やわらかいまま収穫できる期間が長くなります。

尚、樹勢が弱くなるため、1株当たりの収穫量は減りますが、本数が多いので、トータルでの収量は上がります。

果実が曲がるものを「曲がり果」、果実の表面に小突起が見られるものを「いぼ果」といいます。

養水分の不足が主な原因ですが、逆に肥料や水の過剰によっても発生します。

特に収穫中盤以降になると発生しやすくなります。

収穫タイミングが適切でないことが考えられます。

品種などにもよりますが、開花から1週間程度が収穫期。早すぎると種が入らずネバネバがない、遅すぎると固くなります。