家庭菜園でのエダマメ(枝豆)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

エダマメ(枝豆)は、ダイズ(大豆)を若いうちに収穫したもので、種まきから約3ヶ月間と短期間で収穫できます。

種まき後の鳥害、カメムシなどの虫害を受けやすいため、防虫ネットなどを活用して予防すると効果的です。

収穫適期は3〜5日と短いため、さやがすべて膨らむのを待っていると採り遅れることがあります。適期を逃さないよう、早めの収穫を心掛けましょう。

茶豆や黒豆など品種も多くありますが、栽培時期が異なることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

- 梅雨明け後はカメムシの被害が出やすいので、防虫ネットなどで防除する

- 乾燥が続くと実入りが悪くなるので、夏場は適宜水やりする

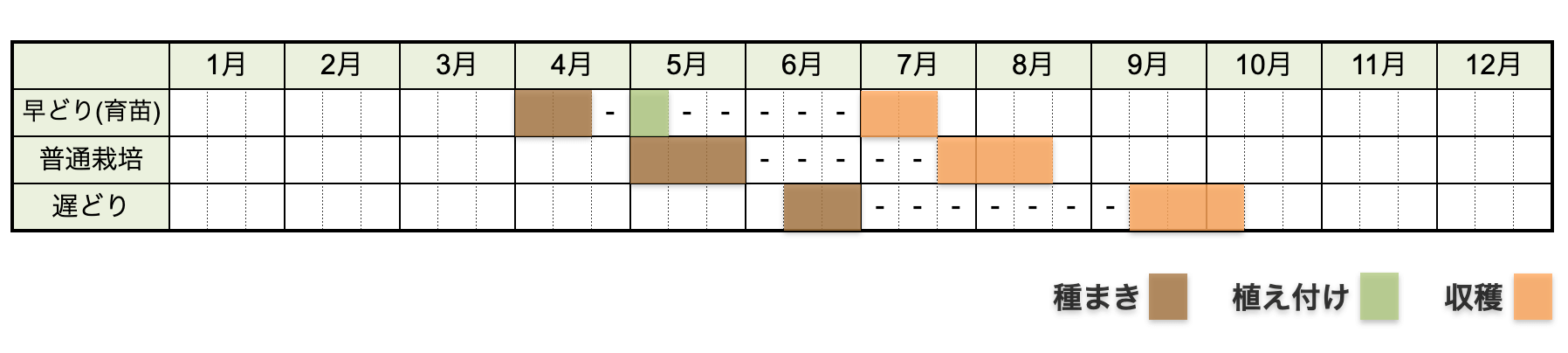

栽培カレンダー

エダマメ(枝豆)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

早どりする場合は育苗して畑へ植え付け、普通栽培・遅どりでは畑に直播きして栽培します。

種まき時期をずらすことで長期間楽しむことができます。収穫したい時期に合わせて適した品種を選びましょう。(早どり栽培なら早生種、遅どりなら晩生種)

エダマメの種類

エダマメは、豆の色や見た目から次のように分けられます。

- 白毛豆(青豆)・・・緑色のさやに白い産毛、豆の薄皮は緑色。最も流通しているエダマメ。

- 茶豆・・・さやに生えている産毛と、豆の薄皮が茶色。だだちゃ豆などが有名。

- 黒豆・・・さやの中で黒くなる前に収穫。豆は大粒で薄皮がうっすらと黒みを帯びている。丹波黒などが有名。

また、栽培型(栽培時期)に基づいて、次のように分類されます。

- 夏ダイズ型(早生種)・・・生育期間が短く、春まきで夏に収穫(温度によって開花・結実)

- 秋ダイズ型(晩生種)・・・生育期間が長く、夏まきで秋に収穫(日長によって開花・結実)

- 中間型(中生種)・・・両者の中間性を示す品種

栽培方法

エダマメ(枝豆)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

畑に直播きする場合

品種に応じた株間をあけて、深さ1〜2cmのまき穴をあけます。(点まき)

株間は、早生種は密植で20cm、中生・晩生種は粗植えで25〜30cm

1つの穴に3〜4粒ずつ種をまき、土をかぶせて軽く押さえたら、たっぷりと水をやります。

種まき直後はカラスやハトが豆や芽を食べてしまうことが多いので、「不織布」などをベタ掛けしておくと安心です。

初生葉(マメ類で双葉の次に出る葉)が展開すると鳥に食べられなくなるので、不織布は取り除きます。

このタイミングで生長のよい苗を2本残して間引きします。

早どり栽培は育苗する

夏の早い時期に収穫するエダマメは、まだ気温が低い時期に種まきをするため、育苗して畑に植え替えます。

ポット(直径9cmの3号サイズ)に培養土を入れ、3〜4粒ずつ種をまきます。1〜2cmほど土を被せて、たっぷりと水をやります。

そのまま育苗して、初生葉(マメ類で双葉の次に出る葉)が展開したら2本に間引き、本葉が展開したら2本立ちのまま畑に植え付けます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 20日〜25日 | 25〜30℃ | 20〜25℃ |

防虫ネット(カメムシ防除)

エダマメには「カメムシ」がつきやすく、さやに取り付いて豆の汁を吸い、被害を与えます。カメムシに刺された豆は大きく成長しにくく、また、大きくなってから刺されると風味が落ちてしまいます。

カメムシを予防するには、「防虫ネット」のトンネル被覆が効果的です。

カメムシはエダマメの開花期からさやが形成され始める頃に飛来するため、植え付け後できるだけ早い段階でネットを掛けておくと安心です。

土寄せ

2回に分けて土寄せを行います。

1回目は本葉が3〜4枚の頃、2回目は本葉が6〜8枚の頃に行います。

土寄せを行うことで、幼苗期の発根を促進し、倒伏を防止する効果があります。

土寄せの際には、畝間を軽く中耕して株元に土を寄せます。中耕することで雑草を抑制し、苗の根に酸素を供給する効果も得られます。

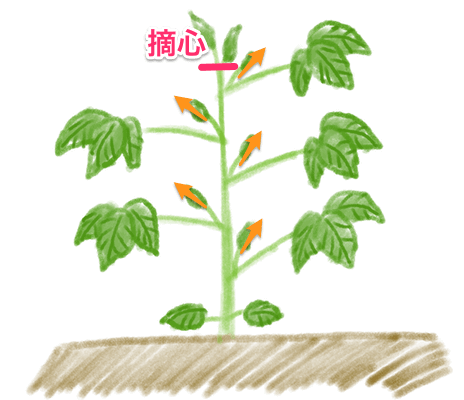

本葉5枚で摘心

エダマメのさやが付くのは、節の部分、葉や枝のつけ根です。そのため、枝数が増えれば節の数も増えて、収穫量が多くなります。

枝数を増やすのに効果的なのが摘心。本葉5枚が展開する頃に頂芽を摘み取ります。

すると、主茎の養分が行き場を失い、側枝の生育に回って、枝数が増えやすくなります。

また、草丈が低く抑えられることで、株の倒伏防止にも役立ちます。

追肥

エダマメは、花が咲く時期に肥料が不足するとさやができません。

生育が順調であれば追肥は不要ですが、生育が良くない場合は開花前に追肥を施しておきます。

開花後は水やり

エダマメはたくさんの花をつけ、開花から10〜15日で急速にさやが大きくなります。

開花時に水が不足すると落花数が増え結実率が低下します。また、さやがつく時期にしっかり水分補給できていないと豆が太りません。

開花〜さやの膨らみ期は、畑を乾燥させないよう水やりをしっかりと行いましょう。

収穫

実の膨らみが目立ち、さやを押すと豆が飛び出すようになれば収穫の時期です。

未熟豆を食べるエダマメは収穫適期が3〜5日と短いため、さやが全部ふくらむのを待っていると、とり遅れになります。

株ごと引き抜いて収穫する場合は、全体の8割くらいが膨らんだ段階で収穫してしまいましょう。

さやが黄色くなり始めると実がかたくなり、風味を損ねてしまいます。

収穫は株元にスコップを入れて、株ごと引き抜きます。

家庭菜園なら、膨らんださやからひとつずつ切り取って収穫するのも良し。

尚、エダマメは枝から切り離すと急激に鮮度が落ちるので、収穫後すぐに茹でるようにしましょう。

葉付き・枝付きのまま持ち帰り、茹でる直前にさやを外すのがオススメです。

ダイズの収穫

エダマメの時点で収穫せず、葉も茎も枯れてカラカラに乾燥すれば、ダイズとして収穫することができます。

株ごと引き抜いたら、根元を束ねて逆さに吊るして1〜2週間天日干し。

その後さやをはずして、風通しの良い軒下などに並べ、さらに乾燥させます。

十分に乾燥したら、さやから豆を取り出して、さらに2〜3日乾燥させてßようやく完成です。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

エダマメは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

エダマメには、マメ科の根に付く根粒菌が空気中の窒素を固定して土壌を肥沃にし、菌根菌がリン酸分などの養分を吸収しやすくする効果があるため、コンパニオンプランツとしての利用もオススメです。

他に、エダマメと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

エダマメ(ダイズ)は、種の寿命が短いため、2〜3年も経つと発芽率が極端に悪くなります。新しい種を購入してまくか、自家採取なら昨年採れた新豆をまくようにしましょう。

また、まいた種や発芽したばかりの若芽は鳥の大好物なので、鳥に食べられているかもしれません。種まき後すぐに「不織布」などを掛けて鳥害対策するようにしましょう。

茎葉が旺盛に茂っているのに”さや”の付きが悪いのは、「つるぼけ」を起こしています。

原因は窒素肥料の過多です。肥料を控えにしましょう。