葉が黄変して縮まる「萎黄病(いおうびょう)」は、糸状菌(カビ)による病気です。

本記事では、症状の見分け方から発生原因、効果的な防除方法までを解説します。

被害症状

アブラナ科など多くの野菜に発生する、カビによる土壌病害。

根から感染し、進行すると下葉が黄変します。葉や株の片側に現れることが多く、その部分の生育が悪くなり、葉や株がよじれ、奇形化します。進行は早く、次々と葉が黄変し、落葉して枯死します。

被害株の茎や根を切断すると、道管が黒褐色に変色しています。

イチゴでは苗床で多く発生します。

発生原因と伝染経路

病原菌は「フザリウム菌」という糸状菌(カビ)の一種。

病原菌が根から侵入して維管束を通って下から上にあがっていきます。

株を枯らした後、被害残渣と共に土壌中で生存し、次の伝染源となります。

防除方法

対処法

発病した株は畑に残しておくと感染源になるため、根ごと抜き取って、畑の外で処分します。

有効な薬剤(農薬)

薬剤防除に有効な農薬には、次のようなものがあります。

「GFベンレート水和剤」は、予防効果と治療効果を併せ持ち、広範囲のかび性の病気に効果がある殺菌剤です。

予防法

連作すると出やすくなるので、輪作や混植、間作を取り入れて菌の密度を減らしましょう。

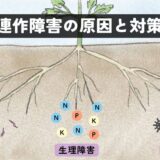

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

前年に発病した場所では土壌消毒をしておくと安心です。

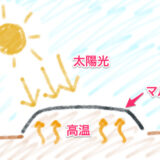

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる

作物によっては、発病しにくい抵抗性品種があるので、それらを選ぶと安心です。

また、土作りの際にカニ殻粉末を投入することで、萎黄病を抑制することができます。