家庭菜園でのキャベツの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

使い勝手の良い万能野菜、キャベツ。

冷涼な気候を好みますが、適した品種を選べば、真夏を除いて1年中栽培することが可能です。

キャベツの種まきには、「春まき」「夏まき」「秋まき」の3つの時期があり、それぞれに特徴があります。

- 春まきして夏から秋にかけて収穫する「夏秋キャベツ」は、春キャベツと冬キャベツの中間的な特徴

- 夏まきして晩秋から冬にかけて収穫する「冬キャベツ(寒玉)」は、球がギュッと締まっていて、固めでシャキシャキ食感

- 秋まきして翌春に収穫する「春キャベツ」は、鮮やかな黄緑色で、葉が柔らかく、みずみずしい食感

大きく充実した球を育てるには、追肥と土寄せをしっかりと行い、外葉を大きく葉数を多く育てることが重要です。

- 多くの品種があるので、地域や作型にあったものを選ぶ

- 大きな球を作るには、追肥と土寄せを適期に行う

- 防虫ネットを活用し、早めの害虫防除を心がける

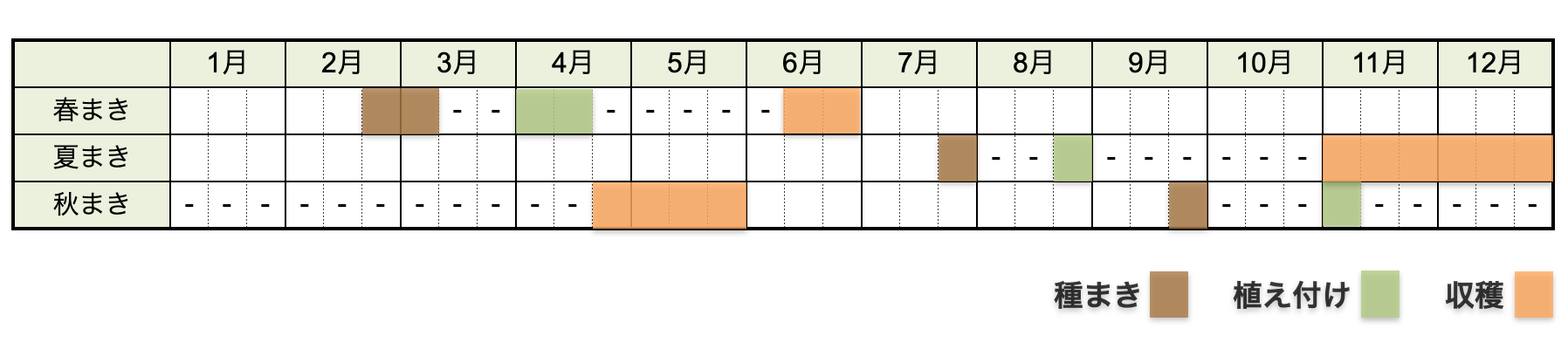

栽培カレンダー

キャベツの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

育苗に気をつければ、夏まき秋冬どりが最も育てやすいです。(但し、真夏の育苗は難しいため、家庭菜園では苗を購入した方が無難。)

秋まき春どり栽培では、春のとう立ちが問題となるので、適した品種(とう立ちしにくい晩抽性)を選びましょう。

栽培方法

キャベツの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、3〜4粒ずつ種が重ならないようにまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

ポット苗は、春まきは保温資材を使って暖かい環境で、夏まきは遮光資材などで高温対策を施して育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 発芽したら順次間引いて、本葉出始めの頃に2本立ち、本葉2〜3枚の頃に1本立ちに。最終的に本葉5〜6枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約35日(夏まき) 約40日(春・秋まき) | 15〜25℃ | 15〜20℃ |

土作り

苗の植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

野菜が育ちやすい土壌酸度(pH)に調整するため、石灰を施します。

土壌が酸性だと「根こぶ病」が出やすくなるので、しっかりと調整しておきましょう。pHの目安は5.5〜6.5です。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け(定植)

本葉5〜6枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

ポットから苗を優しく取り出し、品種に応じて30〜45cm間隔で植えます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

植え付けの際は、深植えしないように。雨が降ると株元が多湿になって病気が出やすくなります。

防虫ネットを掛ける

キャベツには害虫がつきやすいため、苗を植え付けたらすぐに「防虫ネット」を掛けて予防します。

「アオムシ」「コナガ」「ヨトウムシ」は葉を食い荒らして穴だらけにし、「芯食い虫(ハイマダラノメイガ)」に新芽を食害されると結球しないので、見つけたらピンセットでつまみ出しておきましょう。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 追肥・土寄せ

大きな球を作るためには、結球開始期までに外葉を大きく、葉数を多く育てることが重要です。そのためには、適期に追肥を施すことがポイント。

- 春まき・夏まき・・・植え付け2〜3週間後に1回目、葉が立ち上がり始めた頃に2回目の追肥

- 秋まき春どり・・・春に新葉が動き出したら1回目、葉が立ち上がり始めた頃に2回目の追肥

茎葉や根を傷めると生育が悪くなるので、注意して作業しましょう。

結球し始める

株が大きくなると、少しずつ中心が巻き始めます。(外葉が10枚を越えるくらいから始まります)

夏まき秋冬どり栽培では、結球してから寒害に遭うことがあるため、結球期に「不織布」などのベタ掛け資材で覆って保温しておきましょう。

収穫

球が肥大した頃、手でギュッと押さえてみて、固く締まっていたら収穫時期です。

ふわふわと柔らかければ、もう少し様子を見ましょう。球が小さくても、固く締まっていればそれ以上大きくならないので収穫してしまいます。

外葉を押し広げて結球部分を傾け、株元を包丁で切り取って収穫します。

収穫が遅れると球が割れたり、葉が固くなったりして味が落ちるので、採り遅れには注意しましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

キャベツは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

「萎黄病」の原因となるフザリウム菌は連作すると出やすくなるので、輪作や混植、間作を取り入れて菌の密度を減らしましょう。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

キャベツと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

一方で、キャベツと相性の悪い野菜には次のようなものがあります。

| 相性の悪い野菜 | 効果 |

|---|---|

| ジャガイモ | 他感作用(アレロパシー)が起こってジャガイモの生育が悪くなる。 |

| ニンニク | どちらも生育が悪くなる。アブラナ科の地中の微生物群をヒガンバナ科のニンニクが攻撃するためと言われている。 |

これらの野菜とは離して植えるようにしましょう。

栽培Q&A

ネキリムシによる被害です。

日中は土中で過ごし、夜間に地上に出てきて株を地際から噛み切ります。

倒れている株を発見したら、株の周囲を掘ってみると幼虫が潜んでいます。他の株に被害を及ぼす前に駆除しておきましょう。

シンクイムシ(ハイマダラノメイガの幼虫)に芯を食害されたキャベツは、そのまま育てても結球しないため放棄してしまいがち。

しかし、成長点を失ったキャベツからは、わき芽がいくつも出てきます。そこで、小さいわき芽を摘んで、大きなわき芽を一つだけ残しておくと、これがちゃんと育って、少し小さめですが結球キャベツを収穫することができます。

キャベツは内側から外側に成長する野菜。

収穫適期を過ぎても生長し続けるため、収穫が遅れると、内側からの圧力に耐えられなくなり、裂球してしまいます。

また、結球期に土壌水分が多湿になっても、裂球の原因となります。

割れた部分が空気に触れると、酸化して味も落ち、腐りやすくなってしまうため、収穫適期を逃さないようにしましょう。

キャベツの外葉の表面が紫色(赤色)になる場合があります。

これは、アブラナ科野菜に含まれる「アントシアン」という色素で、寒さに当たると紫色(赤色)になる現象が起きやすくなります。

色が変わるのは外気に直接当たる外葉だけで、1枚葉をむけば中は通常の緑色の状態です。

ちなみに、葉が赤くなっても問題なく食べられます。寒さに当たったキャベツは甘みが増して美味しいですよ。

とがり球と呼ばれるもので、とう立ちして中で花茎が伸びている状態です。