家庭菜園でよく使われる「有機質肥料(有機肥料)」について、その種類、成分比(NPK)、特徴、効果的な使い方と注意点を詳しく解説します。

あわせて読みたい

有機肥料と化学肥料の違い

有機肥料と化学肥料の違い 有機質肥料の種類

主要な有機質肥料と成分比の一覧表です。

名前をクリックすると、それぞれの特徴や使い方を詳しく確認できます。

| 名前 | 成分比(%) | 特徴 | ||

|---|---|---|---|---|

| N | P | K | ||

| 油粕 | 5〜7 | 1〜2 | 1〜2 | 有機を代表する窒素肥料。ボカシ肥の材料にも。 |

| 発酵鶏糞 | 3〜4 | 5〜6 | 2〜3 | 三要素を含み速効性で追肥にも使える |

| 魚粉 | 7〜8 | 5〜6 | 1 | 窒素・リン酸を多く含み野菜の味を良くする |

| 骨粉 | 4 | 17〜20 | 0 | ゆっくり効果が現れるリン酸肥料 |

| 米ぬか | 2〜2.6 | 4〜6 | 1〜1.2 | ゆっくり効果が現れるリン酸肥料。堆肥やボカシ肥の発酵促進剤に最適。 |

| ボカシ肥 | 5 | 4 | 1 | 数種類の有機物をブレンドして発酵させた肥料。材料により成分比の調整可能。 |

| 草木灰 | 0 | 3〜4 | 7〜8 | 果菜類の味を良くする速効性のカリ肥料。土壌の酸度調整にも。 |

有機質肥料の特徴と使い方

油粕

油粕は、ナタネやダイズなどの種子から油を搾り取った後に残る副産物で、有機肥料として広く利用されています。

| N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) |

|---|---|---|

| 5〜7 | 1〜2 | 1〜2 |

特徴

原料によって三要素(N・P・K)の含有量に若干の違いはありますが、油粕は窒素を多く含み、リン酸とカリウムは少なめです。そのため、有機肥料の中でも代表的な窒素肥料として位置づけられます。

土壌中の微生物によって分解され、栄養分がゆっくりと放出されるため、主に元肥として使用されます。また、微生物の活性化により土壌中の団粒構造が促進され、健全な土づくりにも効果があります。

使い方

油粕は即効性がないため、効果が現れるまでに時間がかかります。また、分解の過程で発生する有機酸やガスによって肥焼けを起こす恐れがあるため、作付けの2〜3週間前に土にしっかりと混ぜ込んで使用するのが基本です。

なお、油粕だけではリン酸とカリウムが不足しがちなため、骨粉(リン酸)や草木灰(カリ)などと組み合わせて施用するのが効果的です。そのまま使用するほか、液体肥料に加工したり、ボカシ肥の材料としても活用できます。

油粕は、水に入れて発酵させれば臭いはキツイですが速効性の追肥に利用可能です。作り方は、油粕1リットルに水10リットルを混ぜ、2ヶ月置いて発酵させます。使う際には、5倍に薄めて利用します。

発酵鶏糞

発酵鶏糞は、ニワトリの糞を発酵・熟成させた有機肥料です。

| N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) |

|---|---|---|

| 2〜4 | 5〜6 | 2〜3 |

特徴

発酵鶏糞は、三要素(窒素・リン酸・カリウム)をバランス良く含む肥料で、特にリン酸が豊富なため、果菜類(トマト・ナス・ピーマンなど)に使うと実つきが良くなります。

主に元肥向きですが、しっかり発酵されていれば追肥としての使用も可能です。

さらに、石灰(カルシウム)を多く含むのも大きな特徴。作物の病気予防や、細胞を強くする効果も期待できます。

使い方

- 元肥として使う場合:作付けの1週間前に、適量を散布して土にすき込みます。

- 追肥として使う場合:畝間や株間など、根が伸びていく先に穴や溝を掘って施し、土を被せておきます。

なお、化学肥料と同じくらいの速効性があるため、使いすぎに注意してください。

また、石灰分が豊富なため、別途 石灰資材を施す必要は基本的にありません。石灰過多になるとpHが上がりすぎ、土が固くなって根張りが悪くなることがあります。

鶏糞は手に入りやすく、コストパフォーマンスも優れた肥料ですが、使う際の注意点もあります。特に鶏糞をベースに施肥設計を考える場合は、以下の書籍がとても参考になります。

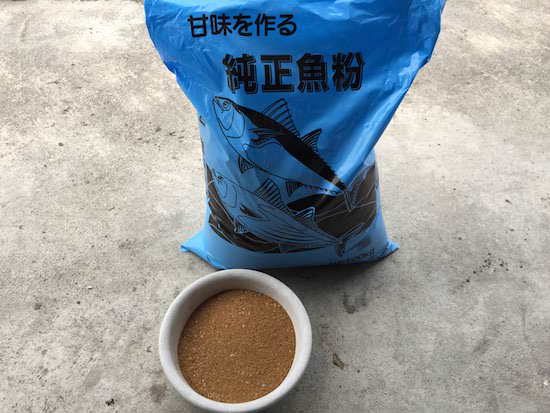

魚粉

魚粉は、魚を煮て圧搾し、水分と脂分を取り除いた後に乾燥させた、魚由来の有機質肥料です。

| N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) |

|---|---|---|

| 7〜8 | 5〜6 | 1 |

特徴

魚粉は、窒素とリン酸を豊富に含み、カリウムも少量ながら含まれているバランスのよい肥料です。

さらに、カルシウムやマグネシウム、鉄、亜鉛といった微量要素も多く含まれるため、作物の味を良くすると言われ、特に果菜類(トマト、ピーマンなど)や葉菜類に向いています。

有機肥料の中では比較的 速効性があり、元肥としてだけでなく、栽培期間の長い作物の追肥にも活用できます。

使い方

元肥として使用する場合は、作付けの2週間ほど前に土に散布し、しっかりと混ぜ込んでから植え付けます。追肥として使う場合は、畝間や株間の根が伸びていく方向に浅く穴や溝を掘って施肥し、土を被せておくのが基本です。

どちらの場合も、魚粉を土の表面に撒いたままにしておくと、動物や鳥、虫が寄ってきて荒らされる原因になるため、必ず土に混ぜて使うようにしましょう。

また、魚粉はカリウムの含有量が少ないため、必要に応じて草木灰などで補います。加えて、魚粉だけで元肥のリン酸を賄おうとすると、窒素過多になりやすいため、リン酸が豊富な骨粉との併用がおすすめです。

骨粉

骨粉は、ブタやニワトリなどの骨を高温高圧の蒸気で処理した後に、乾燥・粉砕して作られる有機質肥料です。

| N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) |

|---|---|---|

| 4 | 17〜20 | 0 |

特徴

骨粉は、有機質肥料の中でも特にリン酸の含有量が高いのが最大の特徴です。リン酸は、花や実の付き、根の生育を助ける重要な栄養素であり、トマト、ナス、イチゴなどの果菜類に適した肥料です。

骨粉に含まれるリン酸は、水にすぐ溶けるタイプではなく、根や土壌中の微生物が出す有機酸によって少しずつ溶け出すため、効果が穏やかに現れ、長期間にわたって栄養を供給する特性があります。

使い方

骨粉は即効性がないため、元肥として使用するのが基本です。作付けの1か月ほど前に土に散布し、よく耕して混ぜ込んでおくと、作物の植え付け時には徐々に効果が現れ始めます。

また、効果を高めたい場合は、堆肥と一緒に施用することで、有機酸を出す微生物の働きが活発になり、リン酸の溶出が早まります。

さらに、油粕や米ぬかなど他の有機肥料と混ぜてボカシ肥として発酵させることで、より吸収されやすくなり、使い勝手がよくなります。

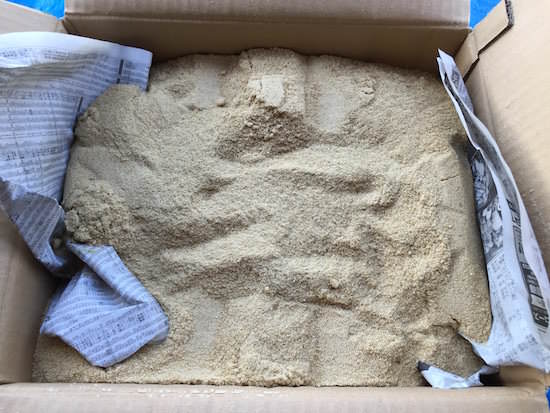

米ぬか

米ぬかは、玄米を精米する際に発生する粉状の副産物です。

捨てるところのないお米作り(稲作)

捨てるところのないお米作り(稲作) | N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) |

|---|---|---|

| 2〜2.6 | 4〜6 | 1〜1.2 |

特徴

米ぬかには、肥料として販売されている「脱脂米ぬか(油を搾ったもの)」と、精米所などで入手できる「生の米ぬか(未処理のもの)」の2種類があります。

リン酸を多く含むうえ、窒素やカリウムも適度に含まれており、栄養バランスの良い有機資材です。また、糖分やたんぱく質も豊富なため、土壌微生物のエサとなり、微生物の活動を活性化させる効果もあります。これにより、間接的に土づくりを助け、作物の健全な生育につながります。

ただし、米ぬかは微生物だけでなく虫にとっても好物のため、保存中に虫が湧くことがあります。見た目は変わっても、肥料としての効果には影響ありませんので安心して使えます。

尚、米ぬかは微生物だけでなく虫の大好物でもあるため、保存中に虫が湧いてくることがありますが、効果に変わりはありません。

肥料としてそのまま使う場合は、扱いやすく保存性も高い脱脂米ぬかがオススメです。

使い方

肥料として使用する場合は、脱脂米ぬかを作付けの2週間ほど前に土にすき込み、よく混ぜておくのが基本です。分解に時間がかかるため、元肥としての利用が適しています。

一方、生の米ぬかは脂肪分が多く、分解が遅いうえに、土中で固まりやすく害虫や雑菌の温床になることがあるため、直接肥料として使うのはあまり推奨されません。

その代わりに、生の米ぬかは堆肥やボカシ肥の発酵促進剤として非常に優秀です。微生物の働きを活発にして腐熟を早める効果があり、堆肥づくりで発生しがちな悪臭も抑えることができます。

米ぬかを畑に活用するなら、この本が参考になります。

ボカシ肥

ボカシ肥は、米ぬか、油粕、魚粉などの有機素材を数種類ブレンドし、発酵させて作られる有機質肥料です。

材料の組み合わせによって栄養成分や性質が変わるため、自分の土や作物に合った肥料を作ることができます。

| N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) |

|---|---|---|

| 4 | 4 | 2 |

原料の配合によって成分比は変動します。

特徴

ボカシ肥は、三要素(N・P・K)のバランスが良く、野菜全般に使える万能な有機質肥料です。さらに、ミネラルや微量要素も豊富に含まれており、継続的に使うことで土壌の栄養状態を豊かにし、地力を高める効果も期待できます。

発酵済みのため、有機肥料の中では効きが早く、追肥としての即効性もあるのが特徴です。一方で、ゆっくりと分解される成分も含まれているため、元肥としても効果が長く持続します。

使い方

元肥として使う場合は、作付け前に畝の表層10cm程度の深さに、堆肥と一緒にすき込むのが一般的です。発酵済みなので根に優しく、植え付け直前でも使用できます。

追肥として利用する場合は、野菜の株のまわりに薄く広げるように撒き、軽く土をかぶせるか混ぜておきます。一度に多量を与えるのではなく、少量を回数多く施すことで、肥料の吸収効率が上がり、作物の健やかな生育につながります。

なお、ボカシ肥は家庭でも簡単に手作りすることができるのも大きな魅力です。

使用する材料や発酵期間を調整することで、自分の土や作物にぴったり合うオリジナル肥料を作ることができるので、ぜひ挑戦してみてください。

米ぬかボカシ肥(ぼかし肥料)の作り方と必要材料

米ぬかボカシ肥(ぼかし肥料)の作り方と必要材料 草木灰

草木灰は、草や木を燃やしてできた灰です。

| N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) |

|---|---|---|

| 0 | 3〜4 | 7〜8 |

特徴

草木灰の主成分はカリウムで、作物の根の伸長や果実の肥大、糖度の向上などに役立ちます。

燃やした植物の種類によって成分に多少の違いはありますが、リン酸やカルシウム(石灰)も含み、微量要素も豊富です。これらの効果により、特に果菜類では味をよくするとも言われています。

また、即効性があるため、元肥・追肥のどちらにも使用可能です。

使い方

元肥として使う場合は、油粕や魚粉などカリウムが不足しがちな有機肥料を補う目的で施用します。追肥としては、特に果菜類の花が咲く直前に与えると効果的で、実の付きや味の向上が期待できます。

草木灰には石灰分(アルカリ成分)も含まれているため、土壌のpHを上げる効果もありますが、それだけで石灰資材とするにはカリウムが多すぎるため、必要に応じて有機石灰などと併用して調整するのがよいでしょう。

なお、草木灰は非常に軽く、風で飛びやすいため、散布後は土とよく混ぜ込んでおくのがポイントです。