家庭菜園でのチンゲンサイ(青梗菜)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

中国野菜の代表「チンゲンサイ(青梗菜)」。尻(株元の葉柄)がぷっくりと膨らみ、茹でてもシャキシャキとした食感が残るのが特徴です。

涼しい気候を好みますが、暑さにも比較的強いので、真夏は遮光することで早春から晩秋まで栽培可能。

肉厚のチンゲンサイを育てるには、適度な間引きで株間をとることが大切です。

- 遮光や保温をすれば早春から晩秋まで栽培可能

- 生育に合わせて段階的に間引き、尻を十分に太らせる

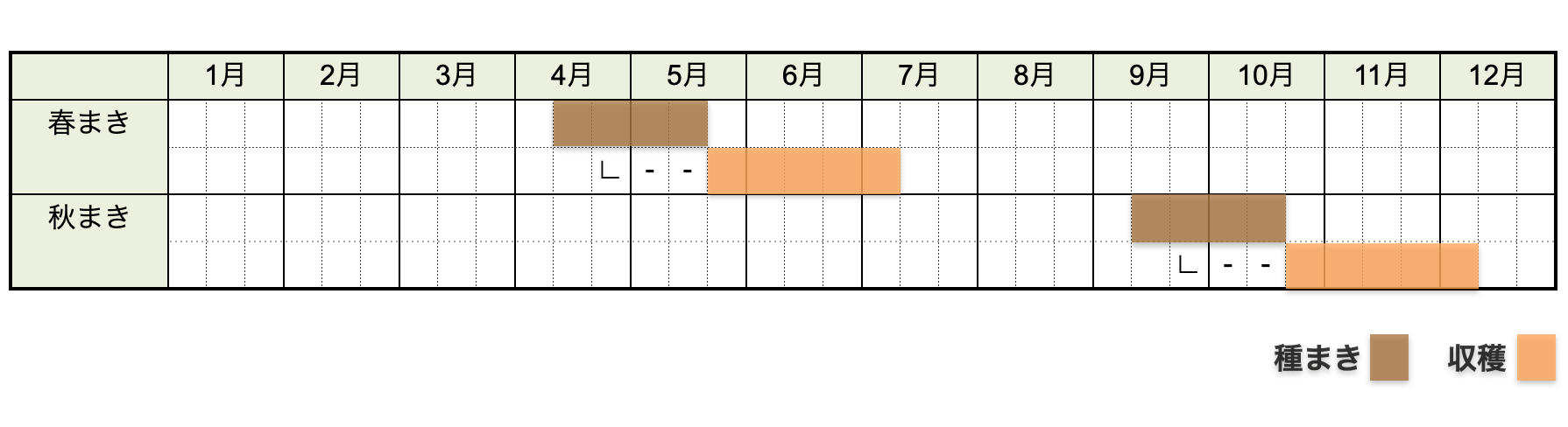

栽培カレンダー

チンゲンサイ(青梗菜)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

基本は春まきと秋まきですが、遮光や保温をすることで早春から晩秋まで栽培することができます。

栽培方法

チンゲンサイ(青梗菜)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

種は畑に直接まきます。

20cm間隔でまき溝を作り、その溝に2cmの間隔をあけて種をまきます。(すじまき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

育苗して植え付けも可能

チンゲンサイは苗を育ててから植え替えすることもできます。

セルトレイ(128穴)に種まき用の培養土を入れ、1粒ずつ種をまきます。(またはポットに3〜4粒の種をまき、本葉1枚の頃に間引いて1本立ちに。)

本葉3〜4枚の苗に仕上げたら、株間15cmで畑に植え付けます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約20日 | 20〜25℃ | 20℃前後 |

防虫ネットを掛ける

チンゲンサイは害虫がつきやすいので、種まき直後から「防虫ネット」をかけて対策します。

チンゲンサイ(青梗菜)の病気と害虫|症状の特徴と防除方法

チンゲンサイ(青梗菜)の病気と害虫|症状の特徴と防除方法 間引き

混みあった所や生育の悪い株を3回に分けて間引き、株間を広げて、尻と呼ばれる葉の付け根部分を太らせます。

1回目は発芽して双葉が展開したとき。株間3cm間隔に間引きます。

2回目は本葉3〜4枚のとき。形の悪い株や病害虫被害にあった株を間引いて、株間6cmにします。

3回目は本葉5〜6枚のとき。最終株間15cmに間引きます。

追肥

本葉3〜4枚の頃、間引き2回目と同時に追肥をします。

条間にパラパラと肥料を施し、中耕を兼ねて株元に軽く土を寄せておきます。

寒い時期は保温被覆

低温にあうと花芽ができ、とう立ちしてしまうので、春早い時期にまくときや秋遅くまで収穫するときは、ビニールトンネルで保温しておきます。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 収穫

草丈20cmほどで尻が十分に太ってきたら収穫時期です。

ミニ種は草丈10〜15cmで収穫

地際をハサミで切って収穫します。

採り遅れると食感が筋張ってくるので、若くて柔らかいうちに収穫しましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

チンゲンサイは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

チンゲンサイと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

チンゲンサイの特徴である、ぷっくりと膨らんだ尻(株元の葉柄)。

尻の部分が太らないのは、株間が狭いのが原因です。適切なタイミングの間引きで、しっかりと株間をあけて育てましょう。