「ハモグリバエ(エカキムシ)」は、幼虫が植物の葉の内部を食害して白い筋状の被害跡を残す害虫です。

本記事では、被害の特徴から生態、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。

被害の特徴

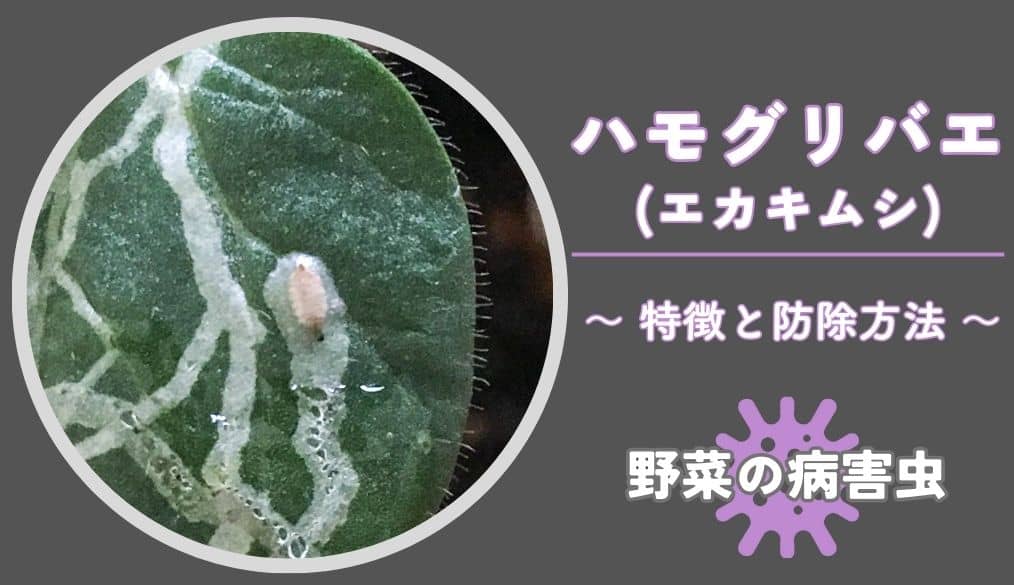

ハエの仲間で、葉肉の中にいるハモグリバエの幼虫が、トンネルを掘り進むように葉肉を食害します。

葉の表面に、白い線を描いたような食害痕ができるため「エカキムシ」とも呼ばれます。

被害のあった葉を透かしてみると約2mmの幼虫が見つかります。また、筋状の模様の脇に黒い汚れがあるのは幼虫の排泄物です。

被害が進むと、葉全体が食害されて真っ白になり枯れてしまいます。

ハモグリバエの種類は多く、春はナモグリバエの発生が目立ち、晩春以降は海外からの侵入種でトマトハモグリバエ、マメハモグリバエ、ナスハモグリバエの発生が増えます。(いづれも形状が似ていて区別は難しい。)

生態

メスの成虫が尾端の産卵管を使って葉に穴をあけ、葉肉内に1つずつ産卵。1匹で約400個の卵を産みます。

葉肉内で孵化したウジ状の幼虫はそこで成長し、1週間ほどで蛹になります。(卵から成虫になるまで20日前後と繁殖速度は速い。)

種類によって葉の中で蛹になるものや、葉から抜け出して土壌表面で蛹になるものもいます。

防除方法

対処法

葉に白線を見つけ次第、葉ごと摘み取るか、線の先端にいる幼虫を指で潰します。

有効な薬剤(農薬)

薬剤防除に有効な農薬には、次のようなものがあります。

「ベニカ水溶剤」は、有効成分が植物体内に吸収され効果が持続する浸透移行性の殺虫剤です。植物の汁を吸う害虫はもとより、葉を食害する害虫や甲虫類にも優れた防除効果を発揮します。

予防法

成虫の飛来を防ぐため、種まき直後から防虫ネットをトンネル掛けしておきます。

被覆資材の種類とトンネルの掛け方

被覆資材の種類とトンネルの掛け方 肥料過多や弱った株につきやすいので、施肥は適正量でしっかりとした株を育てましょう。

特定防除資材「ピュアベニカ」を葉面散布しておくと、ハモグリバエに忌避効果があり、産卵を抑制することができます。有機JAS規格(オーガニック栽培)にも使える食品成分(食酢)100%のスプレーなので、あらゆる植物に、食べる直前まで使えます。

また、ハモグリバエは黄色に誘引される性質を利用して、黄色の粘着板や粘着テープを株の周囲に設置すると効果的です。