野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について、原因や対策、食べられるとう立ち菜の話まで、やさしく解説しています。

とう立ちとは

「とう立ち(薹立ち)」や「抽苔(ちゅうだい)」とは、花を咲かせるための茎(花茎)が伸びてくる状態のことを指します。ここでいう「とう」は、「花茎(かけい)」のことです。

植物の成長には、大きく分けて「栄養成長」と「生殖成長」の2段階があります。「栄養成長」は葉や茎、根を大きく育てる段階で、「生殖成長」は花を咲かせ、種子をつける段階です。

とう立ちは、この「生殖成長」が始まったサインといえます。

トマトやナスなどの果菜類(果実を食べる野菜)では、栄養成長と生殖成長が同時に進行します。果実を収穫するためには花を咲かせる必要があるため、とう立ちは歓迎すべき現象です。

一方、コマツナやハクサイなどの葉菜類(葉を食べる野菜)の多くでは、生殖成長が始まると栄養成長が止まり、葉が硬くなる・えぐみが増すなど、食味が低下してしまいます。

そのため、葉菜類はとう立ちする前に収穫することが重要なのです。

「花芽分化」と「とう立ち(抽苔)」

通常、花を咲かせることを目的としない葉菜類や根菜類では、花が咲くこと自体が「とう立ち(抽苔)」と呼ばれます。その過程には「花芽分化(かがぶんか)」という重要な現象も含まれます。

このため、「花芽分化 = とう立ち」と混同されがちですが、正確には次のように区別されます。

花芽分化

植物が栄養成長から生殖成長へと移行する初期段階で、茎の先端部分(茎頂部)が、葉や茎ではなく花になるための器官に分化する現象です。

とう立ち(抽苔)

栄養成長期には節と節の間(節間)が短く、地面に広がっていた茎が、花芽分化に伴って急激に伸び、花を咲かせるための茎が立ち上がる現象です。

とう立ちの原因

とう立ちの原因は野菜の種類によって異なりますが、主に温度の変化や日長(昼の長さ)が影響して、生殖成長へのスイッチが入ることで起こります。

長日(昼が長い)

長日条件(1日のうち日照時間が一定時間よりも長くなる状態)になると、花芽が形成されてとう立ちが始まる作物。

写真は、とう立ちして花が咲いたニラ。

- 晩抽性(ばんちゅうせい)品種など、とう立ちしにくい品種を選ぶ

- 夜間に外灯などの光が当たると、植物が昼が長いと勘違いしてとう立ちしやすくなるため、夜間照明の影響が少ない場所で栽培する

短日(昼が短い)

短日条件(1日のうち日照時間が一定時間よりも短くなる状態)になると、花芽が形成されてとう立ちする作物。

写真は、とう立ちして花穂が伸びたシソ。この後、穂ジソ・シソの実として収穫が楽しめます。

低温(種子期から)

種まき直後の時期(発芽前後)に低温に一定期間さらされることで、花芽が形成されてとう立ちする作物。

このタイプのとう立ちは、「種子春化型」あるいは「種子バーナリゼーション型」と呼ばれます。

写真は順に、とう立ちしたチンゲンサイ、ハクサイ、ミズナ。

- 低温にさらさないよう、保温資材(トンネル・不織布など)を使って育苗・栽培する

- 秋まきの野菜は、播種の時期が遅れすぎないよう注意する

低温(一定の大きさの苗から)

苗がある程度の大きさに成長した後に、一定期間低温にさらされることで、花芽が形成されてとう立ちする作物。

このタイプは「緑植物春化型」または「植物体バーナリゼーション型」と呼ばれます。

写真は順に、とう立ちして葱坊主ができたタマネギ、休眠から覚めて花が咲いたイチゴ。

- 冬を迎えるまでに苗をあまり大きくしないよう、種まきや定植の時期を調整する

高温

一定の大きさに成長した後に、一定期間高温にさらされることで、花芽が形成されてとう立ちする作物。

特に日中の気温が高くなる春〜初夏にかけて、その影響が顕著になります。

写真は、とう立ちしたレタス。

- 冷涼な時期に栽培できるよう、種まきや定植の時期を調整する

- 高温下でもとう立ちしにくい晩抽性(とう立ちが遅い)品種を選ぶ

- 夏場の栽培では、遮光資材を使ったり、マルチフィルムで地温を調整するなどして、環境条件を和らげるのも有効

中性植物(栄養条件型)

温度や日長といった環境条件に左右されず、一定の大きさに成長すると自然に花芽が形成される作物。

このようなタイプは「中性植物」または「栄養条件型」と呼ばれます。

これらの野菜では、とう立ち(開花)が避けられない現象であり、花が咲かないと果実も実らないため、とう立ちは目的の一部といえます。

写真↓は、花芽がついたトマト、ナス。これが果実になります。

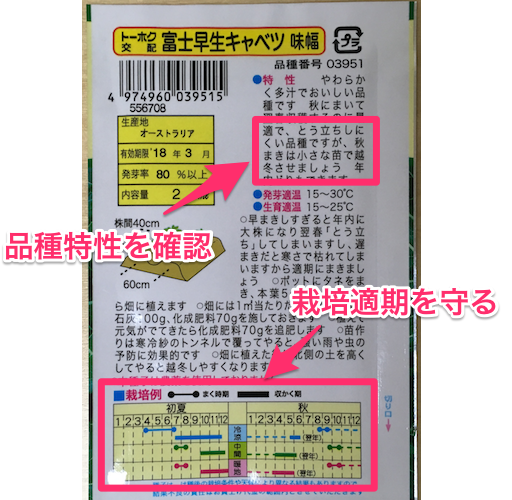

たね袋を見て最適な品種を選ぶ

とう立ちを避けるためには、まず適切な「種まき時期」を守ることが最も大切です。野菜は、気温や日長といった環境の影響を受けて花芽を形成するため、不適切な時期に種をまくと、早期にとう立ちしてしまう可能性があります。

たね袋の裏面には、地域ごとの種まき適期や収穫時期の目安が記載されています。これをもとに、自分の住んでいる地域や栽培スケジュールに合ったタイミングで播種することで、とう立ちのリスクをぐっと下げることができます。

また、近年では、とう立ちに強い改良品種が多数販売されており、目的や季節に合った品種を選ぶことで、より安定した栽培が可能になります。

- とう立ちしにくい

- 晩抽性(ばんちゅうせい)

- 耐寒性に優れる

- 低温伸張性に優れる

- 抽苔が遅い、など

これらの記載がある品種は、春まきや冬越し栽培においてとう立ちを避けやすく、失敗のリスクを減らすことができます。

種苗の種類と選び方

種苗の種類と選び方 とう立ちした花茎を楽しむ野菜

実は、とう立ちした花茎(とう立ち菜)は食べることもできます。

特に食用として親しまれているのは、コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイ、ミズナ、カブなど、アブラナ科の野菜です。花が開く前の蕾の状態が食べ頃で、さっと塩ゆでにしておひたしや和え物などで楽しむのが一般的です。

とう立ち菜は旬が非常に短く、鮮度が命。市場に出回ることはほとんどありません。

だからこそ、独特のほろ苦さとほんのりとした甘みを持つとう立ち菜を楽しめるのは、家庭菜園や農家ならではの特権ともいえます。

失敗と思われがちなとう立ちも、「春の恵み」として美味しくいただける楽しみがあるのです。