家庭菜園でのズッキーニの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

ズッキーニは、ペポカボチャの一種で、節間が短くツルが伸びないので「つるなしカボチャ」とも呼ばれます。

大きなキュウリのような形のものが一般的ですが、丸型やUFO型もあり、色も緑から黄緑、黄色まで、さまざまな品種があります。

ツルは長く伸びないので、カボチャのように広い場所は必要としませんが、一株が大きく育つので、十分な株間をあけて植え付けます。

次々と実がなるので、肥料切れにならないよう定期的に追肥して草勢を維持するよう管理します。

実の太りが早く、開花から5〜7日ほど経った若い果実を収穫します。

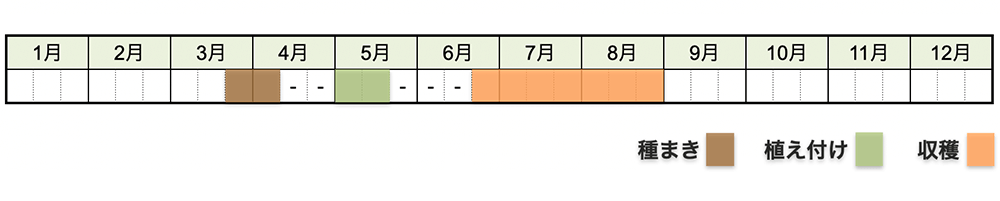

栽培カレンダー

ズッキーニの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

4月初旬にポットに種をまいて育苗し、5月上旬に畑に植え付け、7月〜8月にかけて次々と収穫することができます。

栽培方法

ズッキーニの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

ポット(直径9〜12cmのサイズ)に種まき用の培養土を入れ、種を2粒ずつ、指で1cmの深さに押し込んで種をまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

まだ寒い時期の育苗となるため、保温資材を使って暖かい環境で育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 本葉がで始めた頃に間引いて1本立ちにし、最終的に本葉4〜5枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約30日 | 25〜30℃ | 20〜28℃ |

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

ズッキーニは乾燥した環境を好むため、日当たりと水はけのいい場所を選びましょう。

排水性・通気性を確保するため、畝を立てます。

ズッキーニの原産は中南米の砂漠周辺。同じウリ科のスイカやカボチャ同様に過湿を嫌います。梅雨に入っても障害が出ないよう、高めの畝を用意して水はけをよくしておきます。

また、育つと大型の葉が広がるので、広い面積が必要になります。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け(定植)

本葉4〜5枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

ポットから苗を優しく取り出し、90cm間隔で植えます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

2株以上育てると受粉しやすくなります。

植え付け直後は、「ウリハムシ」などの害虫飛来や、寒風に振り回されるのを防ぐため、苗一つ一つを「あんどん」で囲っておくと安心です。

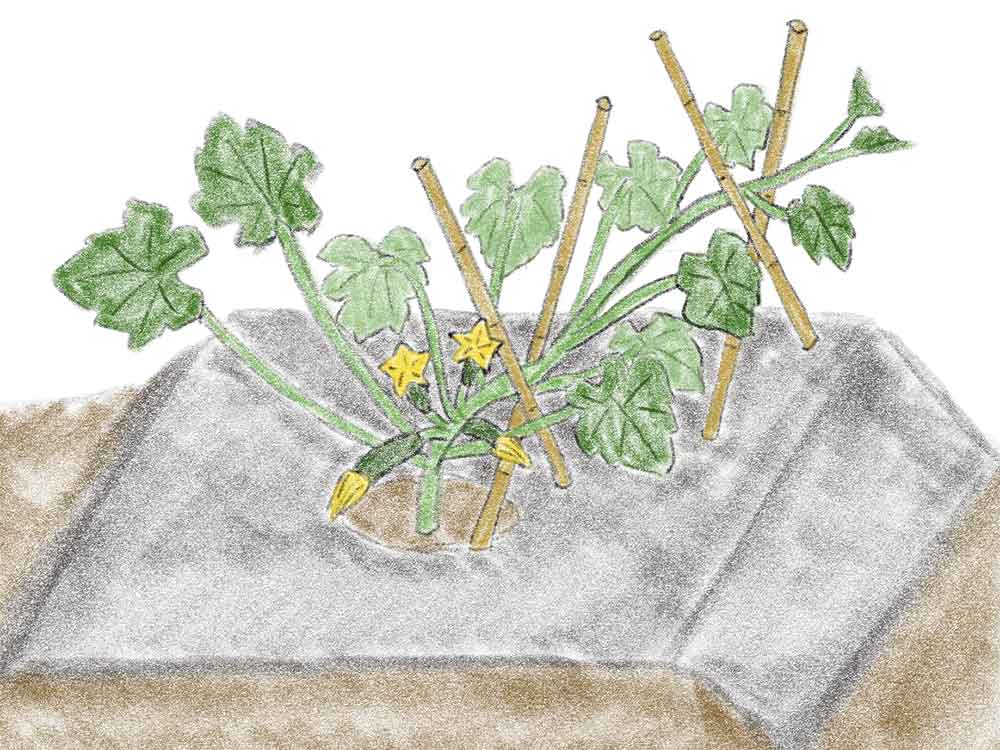

マルチング

乾燥と泥はねを防ぐため、畝にはマルチを張っておくか、植え付け後に「敷きワラ」を敷いておきます。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 追肥

1回目

植え付けから2週間後を目安に、1回目の追肥を株間にまきます。

2回目以降

2回目の追肥は、収穫が始まった頃。畝の肩に追肥を施します。

以降、2〜3週間に1回のペースで追肥をします。

支柱立て

ズッキーニはつるなし(立ち性)のカボチャですが、葉の展開に伴って茎は伸長します。このため、生育途中から倒れて地面を這います。

また、葉が大きく、葉柄は中空になっているので、風に振り回されて折れやすく、傷口から病原菌が入ることがあります。

そのため、茎と葉が勢いよく伸び出したら、早い段階で「支柱」を立てます。

短い支柱を交差させ、茎を挟むように固定します。

茎を横向きに誘引することで、光が葉によく当たるようになります。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 支柱の組み方をいろいろ試すが…

他にも支柱の組み方を工夫してみましたが、結局は先のやり方(茎を横向きに誘引)に落ち着きました。

茎を縦に誘引してみましたが、茎が長くなる生育中期〜後期に、茎葉の重みや風で揺れたときの負荷で、最後には茎が折れてしまいました…

また、株の周りを支柱で囲み、茎がもたれかかる状態にして株全体を支えるようにすると安定度は増しましたが、支柱が花や実の邪魔になって、作業性が悪くなりました…

他の方法として、主枝を固定するのではなく、葉柄を縛って固定する方法もあるようです。

人工授粉

ズッキーニは、受粉しないと果実が肥大しません。昆虫や風によって自然に受粉することもありますが、確実に着果させるために人工授粉させておきます。

花のガクの下に膨らみがあるのが雌花、ないのが雄花です。

雌花は早朝の短い時間にしか咲かないため、開花したら、遅くても朝の9時前には人工授粉を行います。

筆や綿棒を使って雄花から花粉をとり(または雄花を摘み取り)、雌花の柱頭にこすりつけます。

尚、受粉がうまく行われないと、均一に肥大せずに先細りした果実になってしまいます。

この実は大きく育たず、食用にもなりません。残しておくと腐ってしまい、病気が蔓延する原因になるため、未受粉の実は見つけ次第、はさみで切って処分しておきましょう。

収穫

開花後、5〜7日ほどで収穫適期です。

実の長さが20cmほどになったら、果梗からハサミで切り取って収穫します。

収穫が遅れるとヘチマのように大きくなって食味が落ち、株にも負担が掛かるため、早めに収穫するようにしましょう。

下葉刈り

ズッキーニは成長するに従い、大きめの葉が混み合って風通しが悪くなります。

そこで、実を収穫したら、すぐ下の葉を切り取って風通しをよくしてやります。日当たりが良くなり、株も長持ちし、すっきりして収穫もしやすくなります。

花ズッキーニ

開花前後の雌花をつけたまま収穫したものを「花ズッキーニ」と呼びます。

花弁の食感と幼果のほんのりとした甘さが特徴で、花の中にひき肉や米などを詰めた料理で人気です。

花弁が傷つくと価値が台無しになるので、丁寧に扱いましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ズッキーニは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ズッキーニと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

ズッキーニの実が途中で腐ってしまうのは、受粉ができていないのが原因です。

1株しか育てていないなど、株数が少ない場合は特に受粉しにくいので、人工授粉してあげましょう。

ズッキーニは未熟果を次々と収穫する性質上、肥料不足になりやすい特徴があります。

実がなり始めた当初は順調に採れるものの、4〜5本収穫したところで後が続かない場合は、肥料切れの症状です。

収穫が始まったら2〜3週間に1回追肥して、草勢を維持するようにしましょう。

また、品種ごとの適正な大きさで収穫して採り遅れないようにすることも、株疲れを防ぐ対策の1つです。