家庭菜園でのカボチャの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

夏野菜の代表格であるカボチャ。

果菜類の中ではもっとも強健で、病害虫の被害も少ないため、初心者でも育てやすい野菜です。

難点は、つるが広がって場所をとるので広い栽培面積が必要なこと。それが難しい場合は、ミニカボチャを選んで棚や支柱に誘引する空中栽培にすると場所をとりません。

植えた後は放任栽培もできますが、品質の良いカボチャを収穫するには、整枝・摘果などの栽培管理が大切です。

- ツルが伸びて広がるので広い栽培面積が必要

- 吸肥力が強く「つるぼけ」しやすいので、元肥は控えめにする

- 収穫期が近づいたら玉直しをして、全体の色づきをよくする

栽培カレンダー

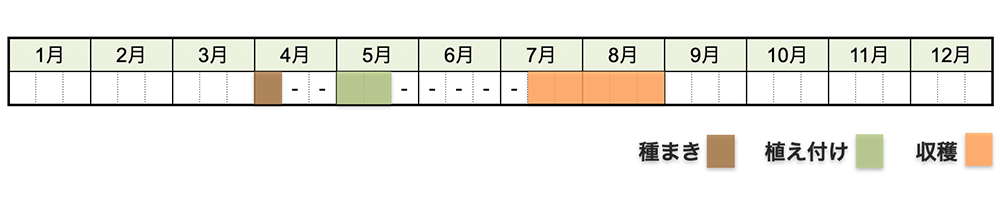

カボチャの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

4月初旬にポットに種をまいて育苗し、5月上旬に畑に定植、7月〜8月頃の収穫です。

カボチャの種類

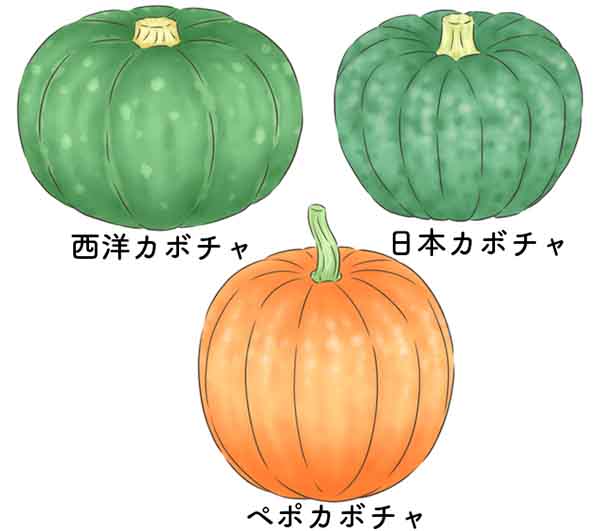

日本でよく見かけるカボチャは、「西洋カボチャ」「日本カボチャ」「ペポカボチャ」の3種類に大別されます。

西洋カボチャは、日本で一番流通しているカボチャで、ホクホクとした粉質で甘みが強く、栗カボチャとも呼ばれます。代表品種は「えびす」「みやこ」。

日本カボチャは、ねっとりとした粘質で、煮物や揚げ物などに向いています。西洋かぼちゃの表面がつるっとしているのに対し、日本かぼちゃは皮の表面がでこぼこしています。

ペポカボチャは、色や形が面白い変わりものが多く、「そうめんカボチャ」や「ズッキーニ」もその仲間です。

栽培方法

カボチャの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

ポット(直径9〜12cmのサイズ)に種まき用の培養土を入れ、種を2粒ずつ、指で1cmの深さに押し込んで種をまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

まだ寒い時期の育苗となるため、保温資材を使って暖かい環境で育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 本葉がで始めた頃に間引いて1本立ちにし、最終的に本葉4〜5枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約30日 | 25〜28℃ | 20〜28℃ |

土作り

カボチャの原産地は乾燥した砂漠のような荒地なので、水はけの良い土地でよく育ちます。肥沃さも求めません。

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け(定植)

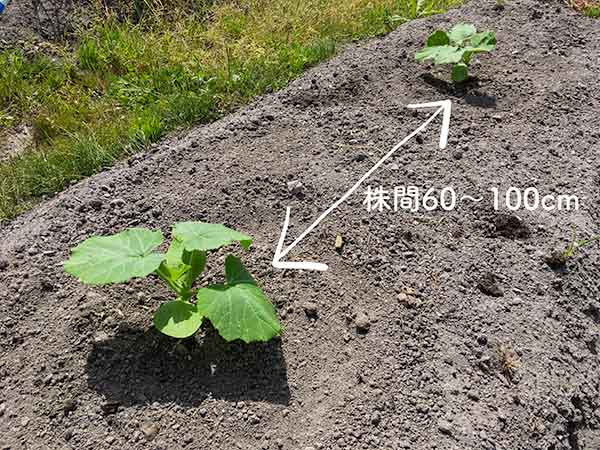

本葉4〜5枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

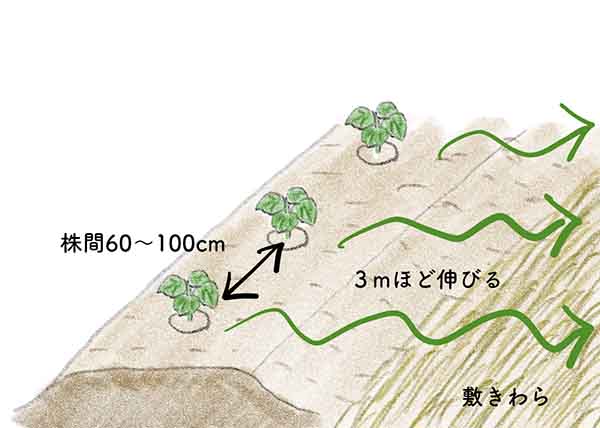

ポットから苗を優しく取り出し、仕立て方に応じて60〜100cm間隔で植えます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

植え付け直後は、「ウリハムシ」などの害虫飛来や、寒風に振り回されるのを防ぐため、苗一つ一つを「あんどん」で囲っておくと安心です。

敷きワラ

葉が茂ってきたら、株元からツルが伸びる方向に「敷きわら」をします。

ツルがワラに巻きヒゲを絡ませて伸長するので、地表に固定されて風雨にも強くなります。

実がなってから熟すまで、実の下にワラや刈草などを敷いておくことで、だんご虫が皮を食害し、そこからカビが侵入するのを防ぐ効果もあります。

また、土の乾燥や降雨時の泥跳ねを防ぎ、病気予防にもなります。

敷きワラの代わりとなるマルチシートも販売されており、手軽でオススメです。

仕立て(整枝・摘果)

カボチャはわき芽の生育が旺盛で、放置するとツルが繁茂してしまうため、整枝をして管理します。

仕立て方には次のようなものがあります。

- 親づる1本仕立て:親づるだけ残し、子づるは全て摘み取ります

- 親づる1本+子づる1本仕立て

- 子づる3本仕立て:親づるを摘心し、元気のいい子づるを残します

一般的に、親づるの第一雌花は落果しやすく、着果しても果実が小さく不整形になりやすいので、家庭菜園であれば子づる3本仕立てがオススメです。

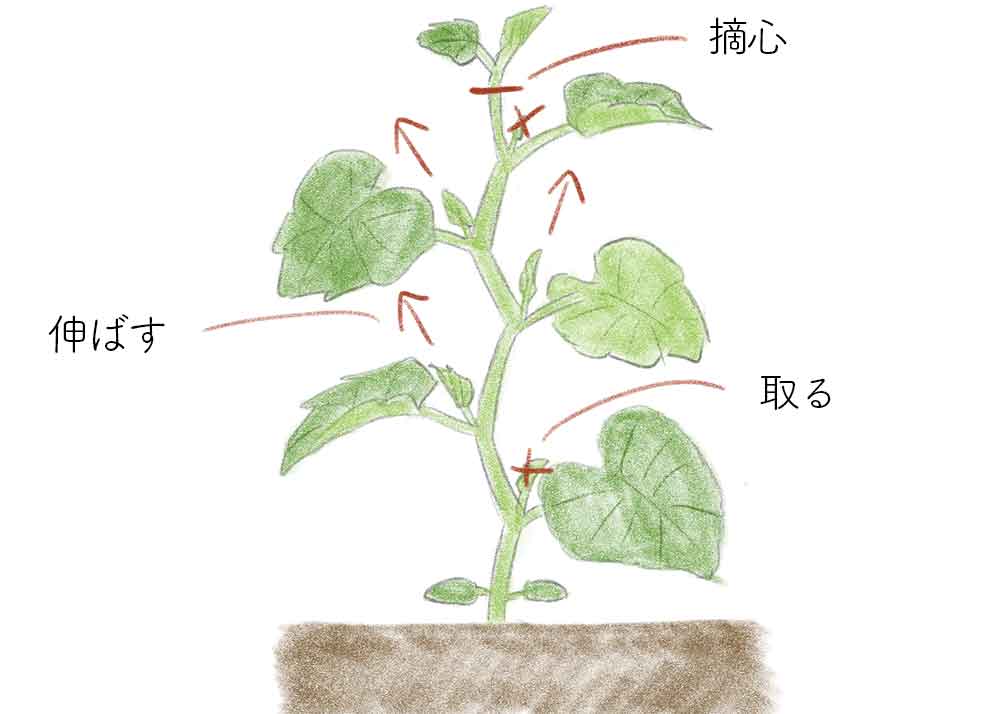

親づるを摘心

本葉が5〜6枚で親づるの先端を摘芯して、子づるの生長を促します。子づるが出てきたら、元気の良い子づるを3本残し、他をかき取ります。

親づるの先端を摘心

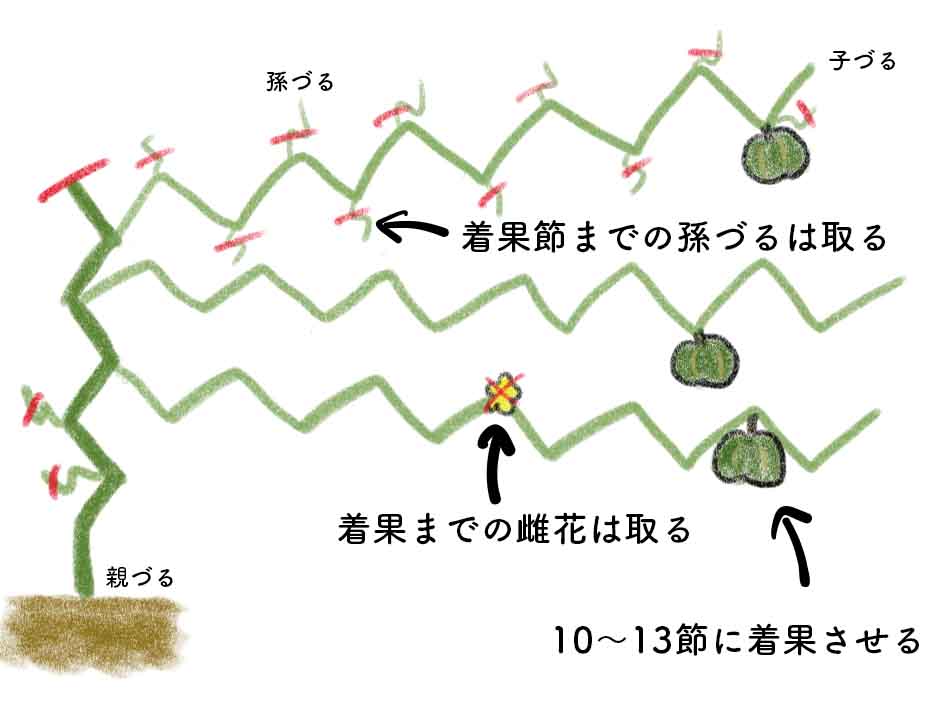

孫づるは摘み取る

子づるからわき芽(孫づる)が出てきますが、着果節までのわき芽は全て摘み取ります。(着果節のわき芽は早めに切除して、果実に栄養を集中させる)

摘果

株元近くの雌花はいい果実にならないので、低節位の雌花は早めに取り除き、10〜13節に一番果を着果させる(人工授粉)ようにします。

生育が良好であれば、一番果以降の雌花にも2番目を着果させても良いでしょう。

1ツルあたり1〜2個着果(ミニカボチャなら3個、大玉を採りたいなら1個)が目安です。着果を確認したら、それ以外は早めに摘果して栄養を集中させます。

人工授粉

カボチャは、受粉しないと果実が肥大しません。ハチやアブなどの昆虫によって放っておいても自然に受粉しますが、確実に着果させるために人工授粉しておきます。

花のガクの下に膨らみがあるのが雌花、ないのが雄花です。

雄花をとり、花びらをちぎって雄しべをむき出しにし、雄しべの先端を雌花の雌しべの柱頭にこすりつけて授粉します。(日が高くなると花がしぼむため、人工授粉は晴天の早朝に行います。)

受粉しないと実が大きくならず、やがて自然落果します。

追肥

1回目

つるの長さが50cm〜60cmになったら、畝の両肩に追肥を施します。

2回目

果実が直径7-8cmの大きさになったら、株間のところどころに肥料をまきます。

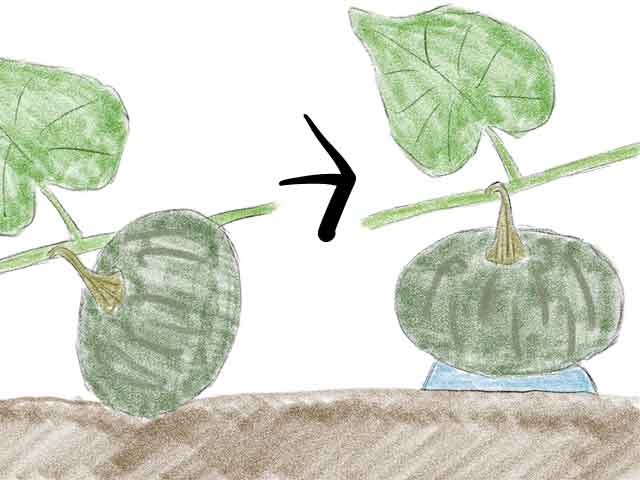

玉直し

カボチャは地面に這って成長するため、実が地面に接している部分には日が当たらず、緑色に色付かないことがあります。(この部分をグランドマークとも呼びます。)

見た目だけで食味に変わりはありませんが、色・形を整えるため、果皮の色がある程度濃くなってきたら、横に寝た果実をできるだけ起こして着色を均一にします。

勢いよく動かすとヘタが取れてしまうので慎重に行いましょう。

また、地這栽培果実用の台座/マットを使うと、色むら防止だけでなく土との接地面の腐敗防止にもなり便利です。

収穫

開花から45〜50日経ち、果梗(首の部分)が茶色くコルク状態になれば完熟したサイン。収穫適期です。

または、爪を皮に当ててみて、爪が食い込まないくらいの固さで収穫可能

果梗をハサミで切って収穫します。

追熟させると甘くなる

収穫したカボチャはすぐに食べるより、丸のまま風通しがよく涼しい場所において、2週間〜1ヶ月ほど追熟させます。

そうすると甘味が増し、食味や貯蔵性を高める効果もあります。

空中栽培をする場合

地這い栽培のように広いスペースを取れない場合は、立ち姿に誘引することで空間を有効利用できる空中栽培(立体栽培)がオススメです。

アーチ状に組んだ支柱に「園芸ネット」を掛け、伸びたつるを縦に誘引していきます。

市販のキットを使うと簡単に組めます。

空中栽培にすると風通しや日当たりがよくなるため、形や着色の良いカボチャが収穫できます。また、病害虫の発生を軽減できるメリットも。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

カボチャは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

カボチャと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

雄花ばかりつけた元気なツルが伸びているのであれば、「つるぼけ」という現象です。

土が肥えすぎているか、肥料の与えすぎが原因です。施肥を控えましょう。

つるぼけになってからの対応であれば、荒治療となりますが、株元から30cmほど離れた所にショベルを突き立てて、2箇所ほど根を切断します。

こうすることで、養分がたっぷりあるので茎葉を伸ばそうとしていたのが、それをやめて雌花を作るようなります。

カボチャの実が小さいうちに落ちてしまうのは、受粉が不完全だったことが原因です。

通常はハチなどの昆虫が受粉を手助けしてくれるのですが、確実に実をつけるためには「人工授粉」を行いましょう。

品種によりますが、1ツルに1〜2個を着果させて、1株で4〜6個が収穫の目安です。

ミニカボチャなら、1ツルに3〜4個、1株で10〜15個ほど収穫できます。

カボチャの表面にコブのようなカサブタがついている場合があります。

まだ熟していない頃のカボチャの皮に傷がつくと、そこを塞ぐために傷口が盛り上がります。

小石に当たったり、動物にかじられたり、ツルで擦れたりして傷がつきます。

見た目は悪いですが、キレイなカボチャと可食部分に味の差はありません。皮のカサブタの部分は固くて美味しくないので、削ぎ落として食べましょう。

また、この性質を利用して、かさぶたイラスト入りのカボチャを作って遊んでみたり。(傷から病気が入る可能性もあるので注意。)