家庭菜園でのダイコン(大根)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

ダイコン(大根)は、古代に中国を経て日本に伝わり、長い歴史を持つ作物です。日本国内では多様な品種が存在し、みずみずしくて生でも美味しいもの、煮ることで味わいがでるもの、ピリッとした辛みを持つものなど、それぞれ個性があります。

種まきは春と秋の年2回できますが、冷涼な気候を好むので、秋まきがオススメです。

「大根十耕」という言葉が示すように、ダイコンの栽培においては、土を深く、そして丹念に耕すことが非常に重要です。根を深く張るダイコンは、しっかりとした耕作によって、まっすぐで立派な根を育てることができます。

種まきから発芽〜間引き〜追肥まで手順を守って作業すれば、初心者でも比較的簡単に栽培できる野菜の一つです。

- 石や粗い堆肥などで根が分かれないよう、深くまで土を耕しておく

- 植え替えはできないので、畑に直播きして間引く

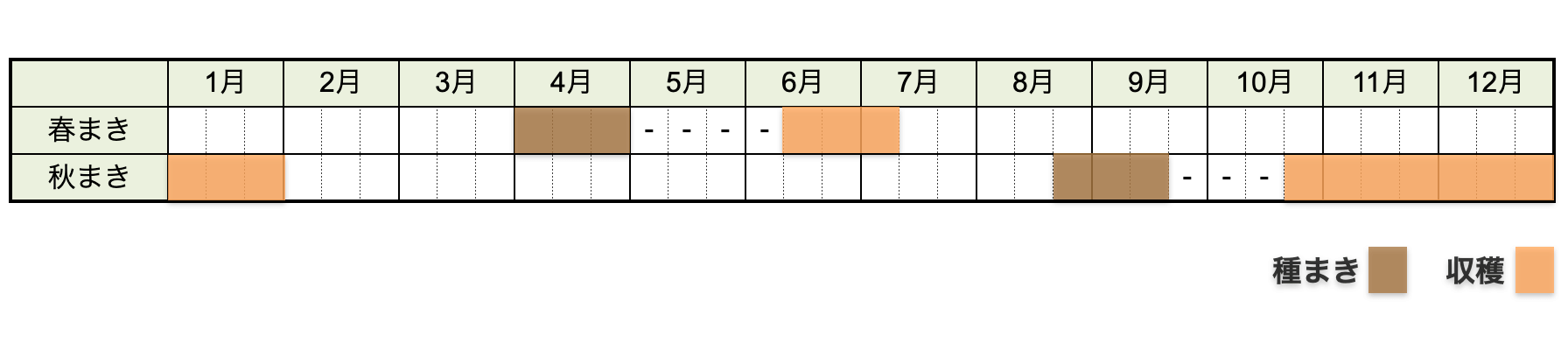

栽培カレンダー

ダイコン(大根)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

種まきは春と秋の年2回できますが、冷涼な気候を好むので、秋まきがオススメです。

栽培方法

ダイコン(大根)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

ダイコンは根が非常に深く伸びるので、耕土が深く、保水力があり、排水性のいい土が適しています。

ふかふかの土を作るために、堆肥を入れて耕します。

ダイコンの生長点である根の先端部分が障害物に触れると、根が分かれて又根になってしまいます。そのため、土の塊や石、植物の残渣、未熟な堆肥の塊などは丁寧に取り除き、30〜40cmの深さまでよく耕しておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

種は畑に直接まきます。

株間30cmの間隔でまき穴をあけ、1つの穴に4〜5粒ずつ、種が重ならないようにまきます。(点まき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

防虫ネット

ダイコンは「アオムシ」や「コナガ」などの害虫被害に遭いやすいため、種まき後すぐに「防虫ネット」を掛けておきます。

風除けの効果もあるので、秋まきでは台風対策にも有効です。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 間引き

3回の間引きで1本立ちにします。

1回目

双葉(子葉)が開いたら、1回目の間引き。葉の形が良いものを残して3本立ちにします。

子葉が正ハート形のものを残し、丸形や長形など整わないものを抜きます。

2回目

2回目の間引きは本葉2枚の頃。2本立ちにします。

3回目(最終間引き)

3回目の間引きは本葉5〜6枚の頃。生育の良いものを残して1本立ちにします。

追肥

3回目の間引きのとき、畝の肩に追肥を施します。

中耕・土寄せ

その後も、除草をかねてさらに2〜3回、中耕と土寄せをします。

中耕をすることで土中の空気や水の通りが良くなって根が発達し、土寄せをすることで曲がったりするのを防ぐ効果があります。

収穫

地上に見えている根の太さが7cmほどになったら収穫できます。

立ち上がっていた葉が開きぎみになり、葉の先端が垂れてきたら収穫適期のサイン。

葉を束ねて根元近くを持ち、真っ直ぐ上に引き抜くようにして収穫します。

収穫が遅れると、ダイコンの中にスが入ったり、割れたりすることがあるため、収穫時期を逃さないように気をつけましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ダイコンは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

「萎黄病」の原因となるフザリウム菌は連作すると出やすくなるので、輪作や混植、間作を取り入れて菌の密度を減らしましょう。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ダイコンと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

ダイコンが二股などに分かれたものを又根や岐根と言います。

主根の成長点が、障害物や未熟堆肥、高濃度の肥料に接触した場合に起こります。

土作りの際には、ていねいな耕起作業で石やゴミ、草や野菜の残渣などの障害物を取り除き、堆肥は完熟のものを施用することが大切です。

また、「センチュウ」などの土壌害虫の食害で枯死、切断された場合にも起こるため、その場合は土壌消毒をしておきます。

ダイコンが曲がっているのは、肥料が多く葉が旺盛に茂って、その重さで倒れてくるのが原因です。

切ってみると中がスカスカになっているもの。

主な原因は、収穫遅れ(適期を過ぎてからの収穫)です。

収穫が遅れると成長が進みすぎて根が太くなり、老化して内部に空洞ができることがあります。

肩の部分が裂けている場合は、乾燥が続いた後に降雨で多湿になった場合に発生します。縦に長いひびが入っている場合は、多湿気味だった土壌が急に乾燥したような場合に発生します。

いづれも根の中側と外側との成長バランスが崩れたことが原因です。

株間をとりすぎた場合に起こりやすくなるので、株間は広げすぎないようにしましょう。

空洞症です。青首系ダイコンに発生しやすい現象です。

主に栄養過多や急激な水分の増減が原因で発生します。