家庭菜園でのナス(茄子)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

味にクセがなく、さまざまな調理法で楽しむことができるナス(茄子)。

高温多湿を好み、日本の夏にあった育てやすい野菜です。

肥料切れと水切れに気を付けて株を元気に保てば、長期間たくさん収穫することができます。また、更新剪定することで株が若返り、秋ナスの収穫も可能です。

播種(種まき)から収穫までの日数は、約120日となります。(品種・作型によって異なります)

- 収穫期間が長いので、肥料を切らさないようにする

- ナスは水で作ると言うように、こまめに水やりをする

- 秋ナスを収穫するには、最盛期に更新剪定を行う

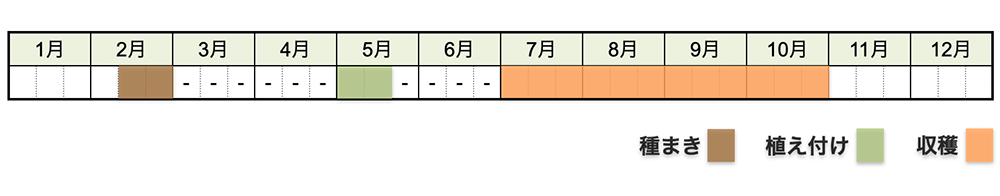

栽培カレンダー

ナス(茄子)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

2月中旬に種をまいてポットで育てた苗は、5月上旬に植え付け、適切に管理すれば7月から10月いっぱいまで長期間収穫できます。

尚、ナスは寒い時期に長期間の育苗が必要となり、種から育てる難易度は高め。家庭菜園で少数の栽培であれば、市販の苗を購入するのがオススメです。

さまざまな品種

地方ごとに、形や大きさ、色もさまざまな種類があるため、珍しい品種に挑戦するのもオススメ。

うちでよく作っているものは次の3つです。

基本は長卵形タイプ。

夏秋用ナスの代表種「千両2号」。

京都を代表する丸いナス「賀茂茄子」。

肉質がしっかりして煮崩れしにくいのが特徴。

長さ40〜45cmにもなる細長いナス「庄屋茄子」。

果肉が柔らかく、焼き茄子に最高。

栽培方法

ナス(茄子)の栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

セルトレイに種まき用の培養土を入れ、1粒ずつ種をまきます。その上に軽く土をかぶせ、全体に水をやります。

発芽して本葉1枚の頃に、ポット(直径12cmの4号サイズ)に移し替えます。(ポット上げ)

はじめからポットにまく場合は、ポットに3粒ずつ種をまき、本葉が出た頃に間引いて1本立ちにします。

まだ寒い時期の育苗となるため、ビニール温室やヒーターなどの保温・加温機材を使い、生育適温に注意しながら温度管理します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 最終的に、1番花が咲き始めた状態の大苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 70〜80日 | 25〜30℃ | 23〜30℃ |

ナスは種をまいてから植え付けまで70〜80日と長期間の育苗が必要となり、寒い時期なので温度管理も欠かせません。

家庭菜園などで少しの株数しか育てないのであれば、育苗の手間と難易度を考えると、市販の苗を利用するのがオススメです。

市販の苗は9cmポットに入っているものが多いので、12cmポットに移し替えて大きく育てましょう。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

ふかふかの土を作るために、堆肥を入れて耕します。

ナスは生育期間が長く、根が深く伸びるので、「溝施肥(待ち肥)」にすると効果的です。畝の中央に、深さ・幅とも30cmほどの溝を掘り、そこに堆肥・元肥を入れて土を戻し、畝を立てます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

苗が大きく育ち1番花が咲き始めたら、畑に植え付けましょう。

ナスは高温を好むので、早植えは避け、5月に入って十分暖かくなってから植え付けましょう。

ポットから苗を優しく取り出し、根を崩さずに浅めに植え付けます。株間は60cmほど。茎が弱くて風で折れやすいので、定植と同時に仮支柱を立てて支えておきます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

マルチング

土の乾燥を防ぎ、泥はねなどから病気を予防するため、マルチングしておきます。

植え付け前にマルチフィルムを張っておくか、植え付け後に、株元に「敷きワラ」や刈草などを敷いておきます。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 仕立て・支柱立て

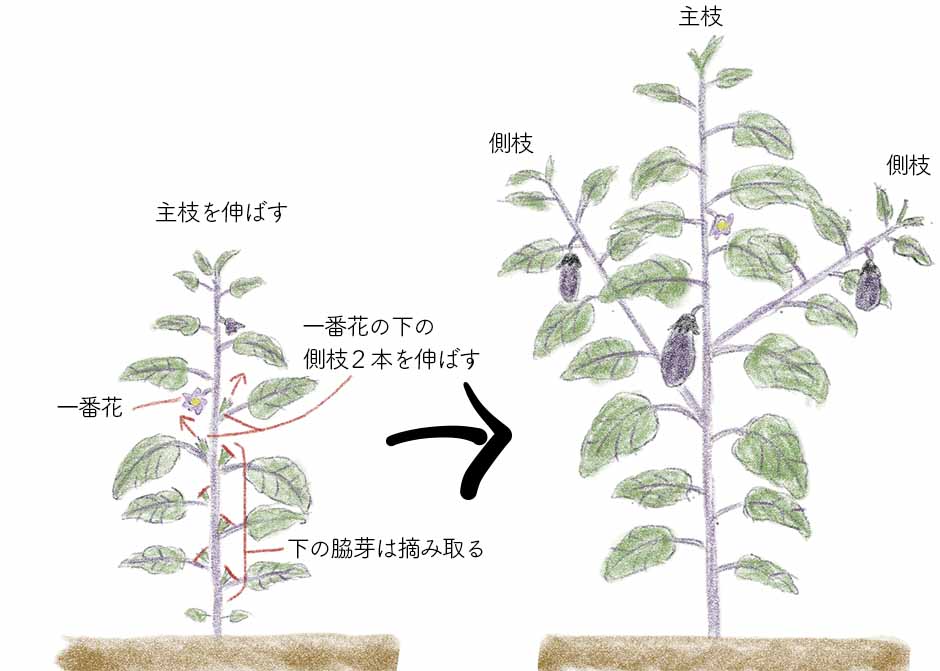

仕立て

一番花のすぐ下で分かれる2本のわき芽を伸ばし、側枝とします。主枝とその2本の側枝を育てることで「3本仕立て」にします。(または主枝と側枝1本の2本仕立て)

これより下のわき芽は全て摘み取ります。

葉が混み合ってきたら、古くなった葉や枯れた葉はこまめに取り除くようにしましょう。

株の中に光を入れ風通しをよくしてやることで、実付きがよくなり病気の予防にもなります。

支柱立て

株の数が少なければ、真ん中に1本、側枝用に2本を斜めに交差させて「支柱」を立て、主枝・側枝それぞれを支柱に誘引・固定します。

株の数が多い場合は、畝を囲うように四隅に支柱を斜めに差し、「マイカ線」のような強度のある紐を支柱に巻きつけながら横に張り巡らせます。そこから1本ずつ側枝を吊るしていきます。

株が生長してきたら、横に張る紐を2段、3段と増やして対応していきます。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 追肥

ナスは次々と収穫するので、継続的に多くの肥料が必要になります。

1回目の追肥は、植え付けから3週間後。株元から10cmほど離れたところに施します。

2回目以降の追肥は栄養状態を見ながら、2〜3週間に1度のペースで行います。追肥は根の先端に施すようにします。

枝葉の広がりと根の広がり方はほぼ同じなので、追肥場所は葉の先端が目安です。

追肥のタイミングは花を見る

肥料が足りているかどうかは、ナスの花を見て、雄しべと雌しべの長さを見るとわかります。

雌しべが雄しべよりも長くなっていると肥料が足りている証拠。逆に、雌しべが雄しべに埋もれて見えない場合は肥料不足のサインなので、すぐに追肥してやりましょう。

水やり

ナスは水で作ると言われるくらい、果実の生長には多くの水分を必要とします。

株が成長して果実がついてきた頃からは特に大量の水が必要となるため、水切れに注意して十分に水を与えましょう。

一番果は早めに収穫

ナスの花は雄しべと雌しべを共有する両性花。自家受粉した後、次のように着果します。

株の成長を優先させるため、一番果(最初になる果実)、二番果は、長さ8〜10cmのうちに若採りします。

その後のナスの出来がよくなります。

収穫

収穫のタイミングは品種によっても異なりますが、一般的な長卵形品種なら、長さ12cm〜15cmが目安。

ヘタの上の部分をハサミで切って収穫します。

収穫が遅れると皮が固くなり、中の種も熟して食味の悪い「ぼけナス」になってしまうので、採り遅れないようにしましょう。

また、ナスは昼間に光合成で作った養分を夜間に実に蓄えるので、栄養価を重視するなら早朝に収穫するのがオススメです。

長く収穫するためのコツ

ナスは適切に管理することで、秋口まで収穫を楽しむことが可能です。

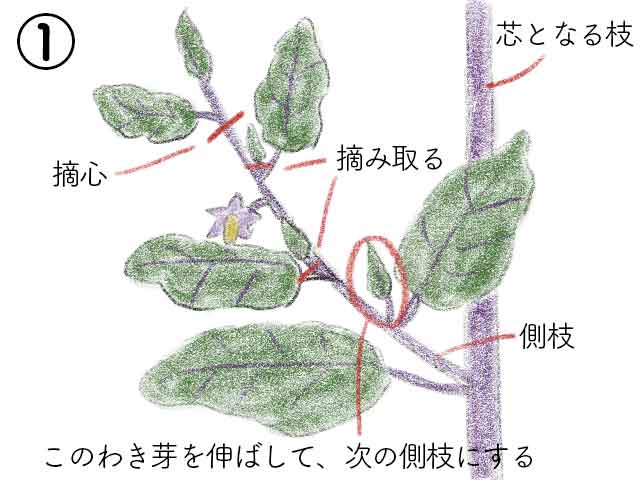

側枝のナスを収穫するたびに切り戻し

芯となる3本(3本仕立て)の枝からは次々とわき芽(側枝)が出て、そこに実が付いていきます。

放任していると果実がつきすぎて樹が弱るため、次のように管理します。

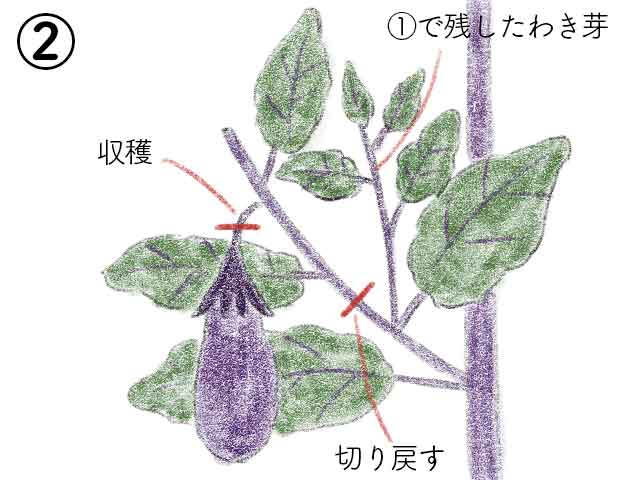

1. 側枝に花が付いたら、一つ上の葉を残して摘心。わき芽は付け根に近いものを残して、他は摘み取る。

2. 側枝の実を収穫したら枝を切り戻し、1で残したわき芽を側枝にする。

3. 再び1と同様に摘心とわき芽かきを行い、これを繰り返す。

秋ナスを収穫するための更新剪定

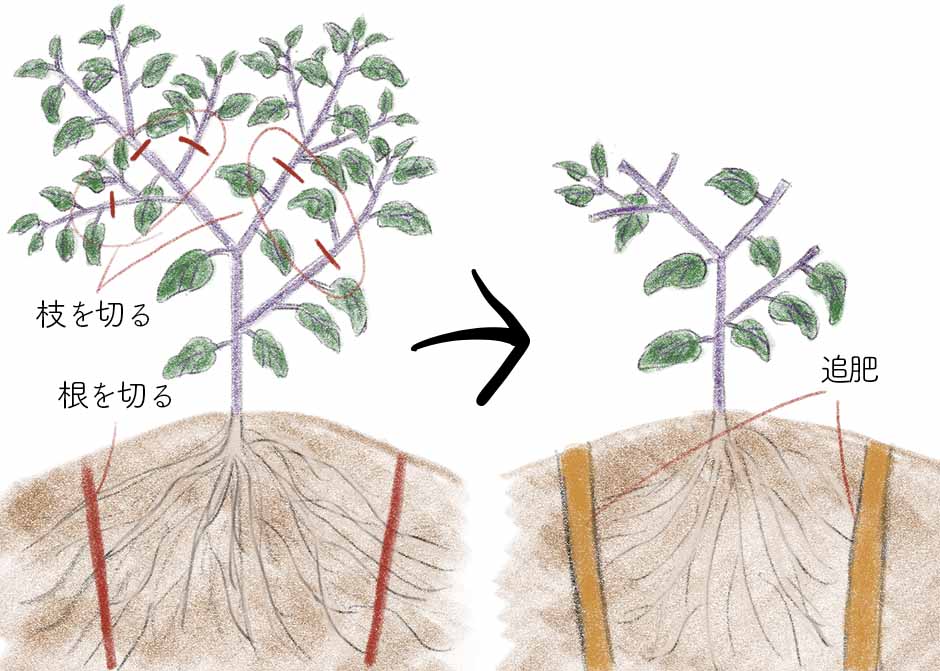

夏の間に次々と実をつけたナスは、株がだんだんと弱ってきて、わき芽が伸長してこなくなります。

そこで、実付きがひと段落する7月下旬〜8月上旬に、枝葉を切り詰めて根を切る「更新剪定」をすることで、美味しい「秋ナス」ができるようになります。

まず、全ての枝を大きく切り戻します。(ついている花や実も落とします。)

次に、株元から30〜40cm離れたところにスコップを入れ、土の中の根を切ります。

そこにたっぷりと追肥・水やりをすれば、また新芽が出てきて、8月後半〜10月後半まで秋ナスが楽しめます。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ナスは連作障害が出やすいため、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにします。

心配な場合は、接木苗を利用すると安心です。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ナスと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

| コンパニオンプランツ | 効果 |

|---|---|

| ショウガ | ショウガの殺菌効果で土壌病原菌が減り、ナスの病気を防いでくれる。ショウガは浅根/ナスは深根、ショウガはアンモニア態窒素/ナスは硝酸態窒素を好むため、養分をうまく分け合って共存する。また、ナスの日陰でショウガがよく育つ。 |

| ニラ | 根を絡ませるように混植することで、ニラの根に繁殖する拮抗菌が「青枯病」などの土壌病害を防ぐ。(ナスには根が浅く伸びる葉ネギよりも、ナスと同じように根が深く伸びるニラが合う。) |

| ラッカセイ | ラッカセイの根に付く微生物の働きで、追肥をしなくてもナスに養分が供給されてよく育つ。また、ラッカセイが表土を覆ってマルチ代わりになり、雨の泥の跳ね返りを防ぎ、土中の水分を一定に保つ。 |

栽培Q&A

双子ナス、舌出し果などの奇形果は、低温、多肥、かん水などが重なって、花芽が栄養過剰になると発生します。

生育に適した温度管理、施肥の量、かん水の量などを管理する必要があります。

果皮が固くて小さいナスを「石なす」と呼びます。

主な原因は受粉不良。

通常、受粉しなかった花はそのまま落ちてしまいますが、受粉していないのに実がつくことがあります(単位結果)。この場合、実の成長はすぐに止まり、小さくて固い果実になります。

低温、乾燥、肥料切れ、日照不足などに注意して、受粉率を上げること。また、ホルモン処理によって防止することができます。

果皮につやがなく、ボケたような色のナスを「艶なし果」「ボケナス」と呼びます。

主な原因は水分不足。

水分を多く必要とするナスは乾燥すると生育が遅れ、実が直射日光を受ける期間が長くなることで表皮のツヤが失われます。

マルチを張って乾燥を防ぎ、水やりを欠かさないようにしましょう。

ナスの葉が茂っている中に、株元から勢いよく風変わりな茎葉が伸びてくることがあります。

これは「接木苗」を植えた場合にあることで、台木の芽が伸びたもの。

放っておくと写真のようにナスとは異なる果実がついて栄養が奪われてしまうので、小さいうちに芽をかき取っておきましょう。