葉が黄色くなって枯れてしまう「萎凋病(いちょうびょう)」は、糸状菌(カビ)による病気です。

本記事では、症状の見分け方から発生原因、効果的な防除方法までを解説します。

病害虫対策の基本

病害虫対策の基本

被害症状

土の中の病原菌が根から侵入し、維管束の中の道管部を侵します。そのため下葉からしだいに黄化・萎縮し、やがて株全体がしおれて枯れます。

被害株の茎や根を切断すると、道管が黒褐色に変色しています。

土壌温度が高いときに発病するのが特徴で、低温時に発症する「半身萎凋病」と区別されます。

発生原因と伝染経路

病原菌は「フザリウム菌」という糸状菌(カビ)の一種。

病原菌は土壌から伝染し、根から侵入します。

株を枯らした後、被害残渣と共に土壌中で生存し、次の伝染源となります。

病原菌は種子にも付着するので、種子伝染することもあります。

防除方法

対処法

発病した株は畑に残しておくと感染源になるため、根ごと抜き取って、畑の外で処分します。

有効な薬剤(農薬)

薬剤防除に有効な農薬には、次のようなものがあります。

「GFベンレート水和剤」は、予防効果と治療効果を併せ持ち、広範囲のかび性の病気に効果がある殺菌剤です。

予防法

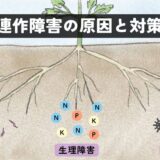

連作すると出やすくなるので、輪作や混植、間作を取り入れて菌の密度を減らしましょう。

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

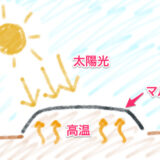

前年に発病した場所では土壌消毒をしておくと安心です。

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる

また、土作りの際にカニ殻粉末を投入することで、萎凋病を抑制することができます。

他に、コンパニオンプランツとして「ニラ」を一緒に植えることで、ニラの根に共生する拮抗菌が分泌する抗生物質が「萎凋病」を防ぐ効果があります。

コンパニオンプランツの組み合わせと効果

コンパニオンプランツの組み合わせと効果