植物が急激にしおれて枯れる「青枯病(あおがれびょう)」は、細菌による深刻な病気です。

本記事では、症状の見分け方から発生原因、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。

病害虫対策の基本

病害虫対策の基本 被害症状

ナス科の野菜に多く発生する、細菌による土壌病害。

元気だった株が緑色のまま急にしおれ、数日のうちに青みを残したまま枯れてしまいます。

青枯病は地温が25〜30度の高温で活発になるため、晴れた日に茎や葉がしおれ、曇りや朝夕になるとやや回復します。その状態を繰り返していくうちに、やがて回復不能となり枯れてしまいます。

初期症状は立枯病や萎凋病と似ていて区別が難しいですが、青枯病の特徴として、地面に近い茎を切ると、繊維束が褐色でそこから乳白色の液体がにじみ出ます。

液体には細菌が含まれており、周囲につくと感染する恐れがあるので注意。

発生原因と伝染経路

病原菌は「ラルストニア菌」という細菌。

土の中に棲む病原菌が、植物の根から侵入し、維管束(茎・葉・根の中にある水分や栄養分などの通路)を侵して茎や葉を萎れさせます。

伝染経路としては、土壌中の細菌が水やりや雨水によって運ばれ、害虫による食害や根を耕した時にできる根の傷口などから侵入します。

青枯病菌は土の表層には少なく、深い場所で生存しているため、直根が深いナスなどに発生しやすくなります。

また、水中を移動しやすい細菌なので、水はけの悪い場所で多く発生します。

病原菌は腐敗した根とともに土中に残り、翌年増殖して再び健全な植物に伝染します。

防除方法

対処法

青枯病が発病したら、それを治療する薬剤はありません。

隣接株への土壌伝染を抑えるため、発病株は根をなるべく残さないように、株ごと抜き取って焼却処分します。

使用した支柱などの道具もよく洗って、天日で乾かしておきましょう。

発病した畑では、土壌消毒をしておきましょう。

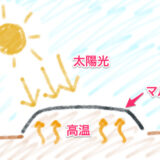

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる 尚、太陽熱土壌消毒は30cm程度の深さまでしか効果がなく、深さ70〜80cmでも生息する青枯病菌には万全ではありません。

ガスタードなどの土壌消毒剤と併用すると高い防除効果が得られます。

予防法

青枯病は一度発生するといつまでも出続けてしまうため、予防することが大切です。

連作を避け、高畝にするなど水はけの良い畝で育てましょう。また、窒素肥料をやり過ぎると発生しやすいので注意。

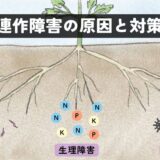

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について 耐病性のある台木に接いだ接木苗など、抵抗性の品種を選ぶと安心です。

また、特定防除資材「ピュアベニカ」を株元に散布することで、青枯病に対する植物の抵抗力を高めます。有機JAS規格(オーガニック栽培)にも使える食品成分(食酢)100%のスプレーなので、あらゆる植物に、食べる直前まで使えます。

他に、コンパニオンプランツとしてニンニクやニラ、ネギを一緒に植えることで、ネギ属植物の根に共生する拮抗菌が、青枯病菌など土壌中の病原菌を抑える効果があります。

コンパニオンプランツの組み合わせと効果

コンパニオンプランツの組み合わせと効果