家庭菜園でのラディッシュの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

ラディッシュは、和名で「二十日大根(はつかだいこん)」と呼ばれるように、短期間で収穫できる小型のダイコンです。白色や赤色、長丸型など、いろいろな品種があり、サラダの彩りに最適。

ダイコンと同じように涼しい気候を好み、真夏を避けた春まきと秋まきが適しています。(トンネル被覆をすれば冬でも栽培可能)

アブラナ科なので虫は多少つきますが、栽培期間が短いので簡単に育てられます。また、プランターなど小さなスペースでも栽培できるので、家庭菜園の初心者の方にもオススメ。

- 生長に合わせて間引いて育てる

- 成長が早く、とり遅れるとスが入りやすいので、早めに収穫する

- 少しずつ種まき時期をずらすことで、収穫時期を長く保つ

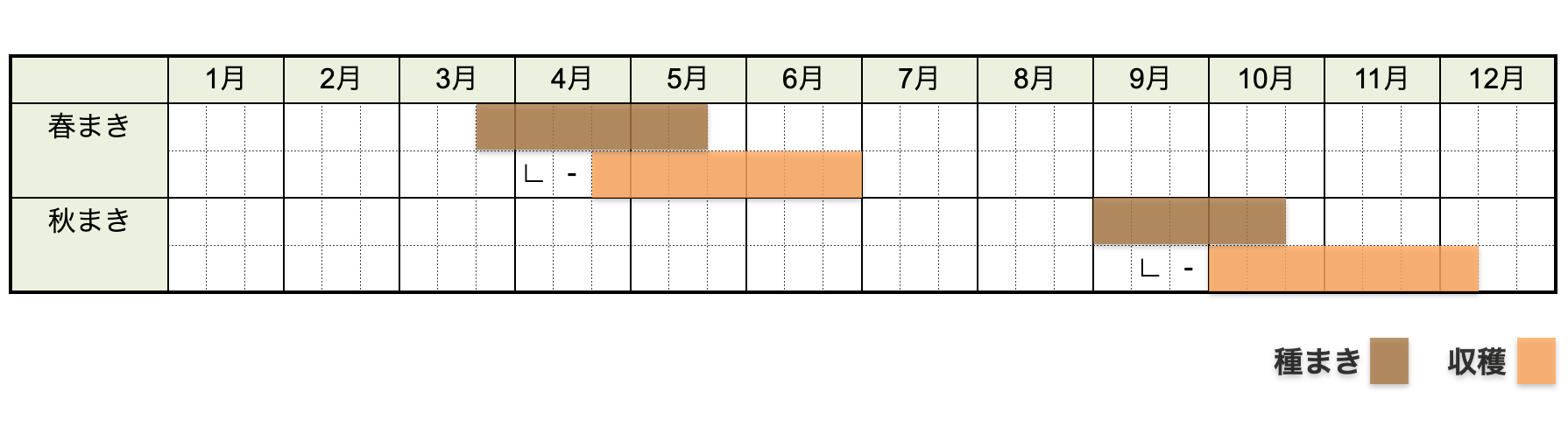

栽培カレンダー

ラディッシュの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

涼しい気候を好むラディッシュは、真夏を避けた春まきと秋まきができます。

トンネル被覆をすれば冬でも栽培可能です。

栽培方法

ラディッシュの栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

種は畑に直接まきます。

15cm間隔でまき溝を作り、その溝に1cmの間隔をあけて種をまきます。(すじまき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

防虫ネットを掛ける

栽培期間が短いので病気はあまり心配ありませんが、気温が高くなると「アブラムシ」や「カブラハバチ」などの害虫が発生します。

種まき後すぐに「防虫ネット」を掛けて予防しましょう。

間引き

間引きは2回に分けて行います。

本葉が出たところで1回目の間引き、本葉2〜3枚の頃に2回目の間引き。

混み合った所や生育の悪い株を間引いて、最終的に株間5cmにします。

間引き後は、根元に軽く土寄せをして、倒れないようにしておきます。

追肥・土寄せ

本葉4〜5枚に成長したら、条間に追肥を施します。

また、土が固くなると生育が悪くなるため、中耕を兼ねて肥料と土を混ぜ合わせ、株元に土寄せしておきます。

収穫

地面にラディッシュの赤い肩が出て、直径2〜3cmになったら収穫適期。

葉を手でまとめて、つけ根を持って引き抜きます。

大きく育ちすぎると根が割れたり、スが入ったりして味が落ちるので、早めに収穫するようにしましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ラディッシュは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ラディッシュと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

ラディッシュが割れる(裂根)のは、土壌水分の急激な変化や収穫遅れが原因です。

収穫が遅れて大きく育ちすぎたことによる実割れがほとんどなので、適期の収穫を心掛けましょう。