家庭菜園でのエンドウ(えんどう豆)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

スナップエンドウ、キヌサヤ(絹さや)、グリンピースはエンドウの仲間です。それぞれ育て方は同じですが、実とサヤの利用の仕方によって収穫時期が異なります。

マメ科の中でもエンドウは連作すると病気が出やすいので、次の年には育てる場所を変えましょう。

秋に植えて小さな苗の状態で冬越しをさせると、寒い間に根を十分に張り春先から地上部が生長します。

- 幼苗の頃がもっとも耐寒性があるので、越冬するときに苗が大きくなりすぎないよう適期に種まきをする

- 春先と花が咲いた頃にタイミングよく追肥すると収量が上がる

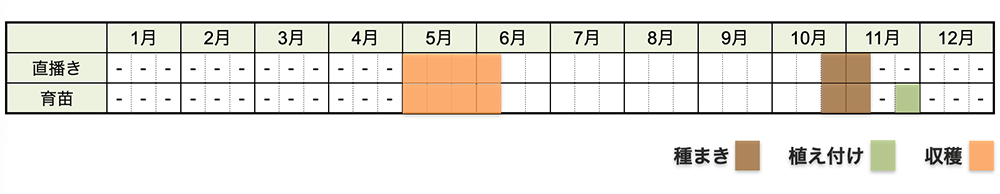

栽培カレンダー

エンドウ(えんどう豆)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

エンドウは暑さに弱いため、秋に種をまいて越冬させる作型で育てます。

小さい苗の状態(草丈20cm以下)では耐寒性が強いものの、大きくなると寒さに弱くなるため、小苗で冬越しさせるのがポイント。

無理な早まきはせず、地域での種まき適期に従いましょう。

エンドウの種類

エンドウには、次の3種類があります。

サヤエンドウ

未熟なサヤを食べる「サヤエンドウ」。

サヤエンドウの代表は「絹さや」。

スナップエンドウ

豆を大きくしてサヤごと食べる「スナップエンドウ」。

実エンドウ

サヤの中の豆を食べる「実エンドウ」。

実エンドウの代表は「グリーンピース」。

栽培方法

エンドウ(えんどう豆)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

エンドウは連作障害が出やすく、酸性土壌を嫌い、過湿も乾燥も苦手という気難しい野菜ですが、適した土壌を用意できれば、あとはスクスク育ってくれます。

水はけと日当たりがよく、数年間はマメ科野菜を育てていない場所を選びましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

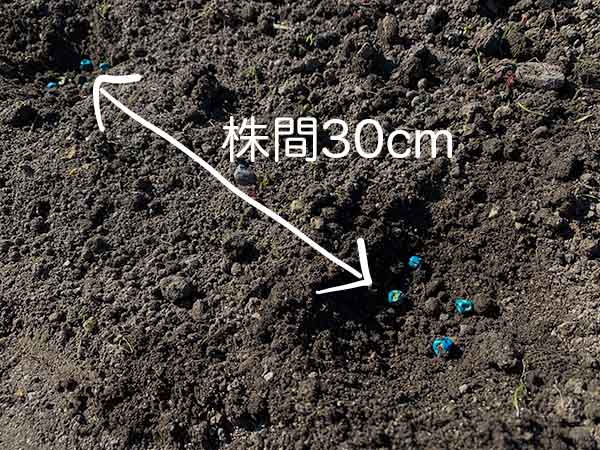

種は畑に直接まきます。

株間30cmの間隔でまき穴をあけ、1つの穴に3〜4粒ずつ、種が重ならないようにまきます。(点まき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

種まき直後は、カラスやハトが豆や芽を食べてしまうことが多いので、本葉が出るまで「不織布」などをベタ掛けしておくと安心です。

本葉が1〜2枚出たところで、生長のよい苗を2本残して間引きします。

育苗して植え付けも可能

エンドウは、育苗してから畑に植え付けることもできます。

ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、3〜4粒ずつ種が重ならないようにまきます。その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

そのまま育苗して、本葉が1〜2枚の頃に2本に間引き、本葉3〜4枚の苗に成長したら2本立ちのまま畑に植え付けます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 30日前後 | 18〜20℃ | 15〜20℃ |

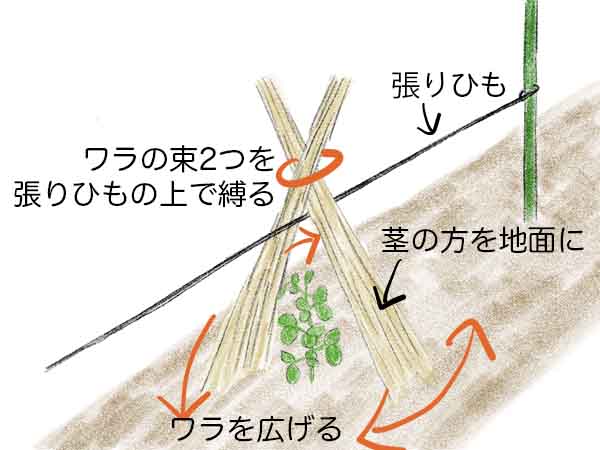

寒さ対策

エンドウは大きくなると寒さに弱くなるので、小さい苗の状態(草丈20cm以下)で冬越しさせるのがポイント。

小さい苗で冬越しをさせると冬の間に根を張って春先からどんどん生長します。冬の寒さに合わせて根の張りが良くなることで花芽のつきも良くなり収量がアップします。

防寒対策として株元に「敷きワラ」や「もみ殻」をまき、霜除けに「不織布」や「寒冷紗」を掛けておきましょう。

うちでは、先に支柱を立てておいて、張り紐に吊るしたワラの束で苗を囲み霜除けをしています。(藁囲い)

- 横ひもは垂れ下がらないように、硬めのひも(うちは廃材のアンテナ線を使用)あるいは横に支柱を通すのがおすすめ。

- 風でワラがずれないように、結び目は縦横にガッチリ固定

- 株数が少ない場合は、苗ごとに支柱を立ててワラを巻きつけるだけでOK

支柱立て・ネット張り

エンドウはツルを伸ばして成長するため、支柱を立ててツルを導く「誘引」という作業が必要です。

春になりツルが伸び始めたら、「支柱」を立てて「ネット」を張りましょう。

風で株が倒れるのを防ぐため、早めに巻きひげをネットに絡ませることが大切です。なかなか絡まない場合は、ひもなどで軽く結んで誘引してあげましょう。

園芸ネット・きゅうりネットの張り方

園芸ネット・きゅうりネットの張り方 整枝・誘引

エンドウは、親づる > 子づる > 孫づる の順に実がつきやすくなります。

そのため、親づると子づるを中心に伸ばし、適正な枝数になるよう整枝します。(不要なわき芽をこまめに取り除きます。)

適正な枝数は、畝の長さ1mあたり20〜25本。

また、高温期に入ると良いサヤがつきにくくなるので、4月以降に分かれたツルも取り除いておきましょう。

誘引

日当たりと風通しが良くなるよう、ツルの伸びる方向を変えて、等間隔になるよう誘引します。

また、背丈が高くなってきたら、ビニールテープを横に張ってゆるやかに囲み、ツルが膨らまないようにしておきます。

追肥

追肥1回目

冬を越し生長し始める3月上旬に1回目の追肥。

畝の肩にひとつかみずつ撒きます。

追肥2回目

生長が盛んで花が次々と咲いている時期に2回目の追肥を行うと、実つきが良くなります。

開花後は水やり

収穫期を迎える頃に、乾燥が続くと「うどんこ病」が発生します。

花が咲き始めてから土が乾燥していたら、株全体に水がかかるように水やりをしましょう。

うどんこ病の予防になるほか、実つきも良くなります。

収穫

花の後には小さな実がつきます。

収穫期には次々と実がなるので、種類に応じた適期に収穫を行います。

スナップエンドウは、サヤが丸々と太り、爽やかな緑色の頃に収穫。(開花から約20-25日)

採り遅れるとサヤも豆も固くなって風味も落ちます。サヤがみずみずしいうちに収穫しましょう。

サヤエンドウは、サヤの長さが6〜7cmになったら収穫。(開花から約12-15日)

日が透けて豆がうっすら見えるくらいが適期です。

実エンドウは、豆が大きく膨らみ、サヤの光沢がなくなる頃に収穫。(開花から約1ヶ月)

サヤをつまみ、軸の付け根からポキっと摘み取って収穫します。

適期を過ぎると固くなり風味も落ちてしまいます。また、早めの収穫を心掛けることで株が疲れず、次々とサヤができるため、収穫期間も長く楽しめます。

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

エンドウは連作障害が起きやすい代表的な野菜です。

連作障害による生育不良は、野菜の根から分泌される「生育抑制物質」によって引き起こされることもあります。エンドウは生育抑制物質を出すことで知られており、それは何年にも渡って地中に残り、エンドウ自身の生育を悪くします。

そのため、同じ場所での栽培間隔を4〜5年あけるようにしましょう。

栽培Q&A

正式名称はスナップ(snap=ポキっと折れる)エンドウ。

スナックエンドウは「サカタのタネ」の商品名で、どちらも同じ豆です。

豆苗は、エンドウ豆のスプラウト(新芽)で、エンドウの若いツルの先を摘んで食べます。

豆苗として育てる場合は、発芽してすぐに食べるものなので、種子消毒のされていない豆苗の専用種を使いましょう。

茎葉が盛んに伸び始める頃、葉に白い線で描いたような模様がつくことがあります。

これはハモグリバエの幼虫が、葉の表皮に潜って、内側から葉肉を食害した跡です。