家庭菜園でのゴーヤ(ニガウリ)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

沖縄地方の代表野菜ゴーヤ(ニガウリ)は、苗作りのときの温度に気をつければ、南の地方でなくても簡単に栽培できます。

ツルが長く伸びるので、支柱を立ててネットを張り、ツルを誘引して育てます。

特有の苦味とシャッキリ食感が特徴。夏を乗り切るスタミナ野菜として、また真夏の日差しを遮るためのグリーンカーテンにも最適です。

- 苗作りは暖かい環境で行い、気温が高くなってから畑に定植する

- つるが伸びるので、支柱は高さがあるものを、風にあおられないようにしっかり立てる

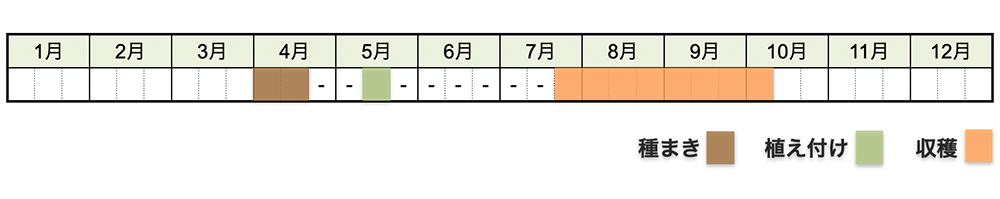

栽培カレンダー

ゴーヤの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

4月頃にポットに種をまいて育苗し、遅霜の心配がなくなる5月中頃に定植します。

はじめのうちの育ちは緩慢ですが、夏に入ると旺盛に生育し、9月いっぱいまで収穫できます。

栽培方法

ゴーヤの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

ポット(直径9〜12cmのサイズ)に種まき用の培養土を入れ、種を2〜3粒ずつ、指で1cmの深さに押し込んで種をまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

まだ寒い時期の育苗となるため、保温資材を使って暖かい環境で育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 発芽したら本葉2枚の頃に間引いて1本立ちにし、最終的に本葉3〜4枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約30日 | 25〜30℃ | 20〜30℃ |

発芽率を上げるコツ

ゴーヤの種は種皮が固くて発芽しにくいため、種の先端をペンチや爪切りなどで少しカットして、吸水しやすくします。

種の中には大事な胚があるため、種皮以外は傷つけないように注意

そして種を布に包み、一晩水に浸けて休眠打破しておきます。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

本葉3〜4枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

ゴーヤは高温を好むので、植付けは気温が十分に高くなってから行います。

ポットから苗を優しく取り出し、90cm間隔で植えます。つるの伸びが旺盛なので、株間は十分に確保しましょう。つるの先が風で傷まないよう、仮支柱を立てて誘引しておきます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

晴天の暖かい日の午前中に植え付けると、活着がよくなります。

マルチング

土の乾燥を防ぎ、泥はねなどから病気を予防するため、マルチングしておきます。

植え付け前にマルチフィルムを張っておくか、植え付け後に、株元に「敷きワラ」や刈草などを敷いておきます。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 支柱立て・誘引

ゴーヤは生育が旺盛なため、定植したらすぐに「支柱」と「ネット」を立てて、誘引の準備をしましょう。

初めのうちはツルが細く、株元で絡まりがちです。ツルが伸びてきたら、ネットにしっかり絡むように手で導いてあげてください。

その後は自分で巻きひげを伸ばして登っていくので、基本的には放任で大丈夫です。ただし、葉が込み合ってきたら、光が均等に当たるように適宜ツルを整理してあげましょう。

園芸ネット・きゅうりネットの張り方

園芸ネット・きゅうりネットの張り方 ちなみに、気温が高くなるとともに、どんどん成長し、ゆうに3m以上の高さになります。

これだけ大きく育てると、直立型の支柱だと風で倒れてしまう可能性があるため、合掌型やアーチ型、つる棚など頑丈な形で支柱を組むようにしましょう。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 市販のキットを使うと簡単に組めます。

また、ネットからツルが飛び出してブラブラすると樹が弱るので、飛び出したツルの先端は摘心しておきましょう。

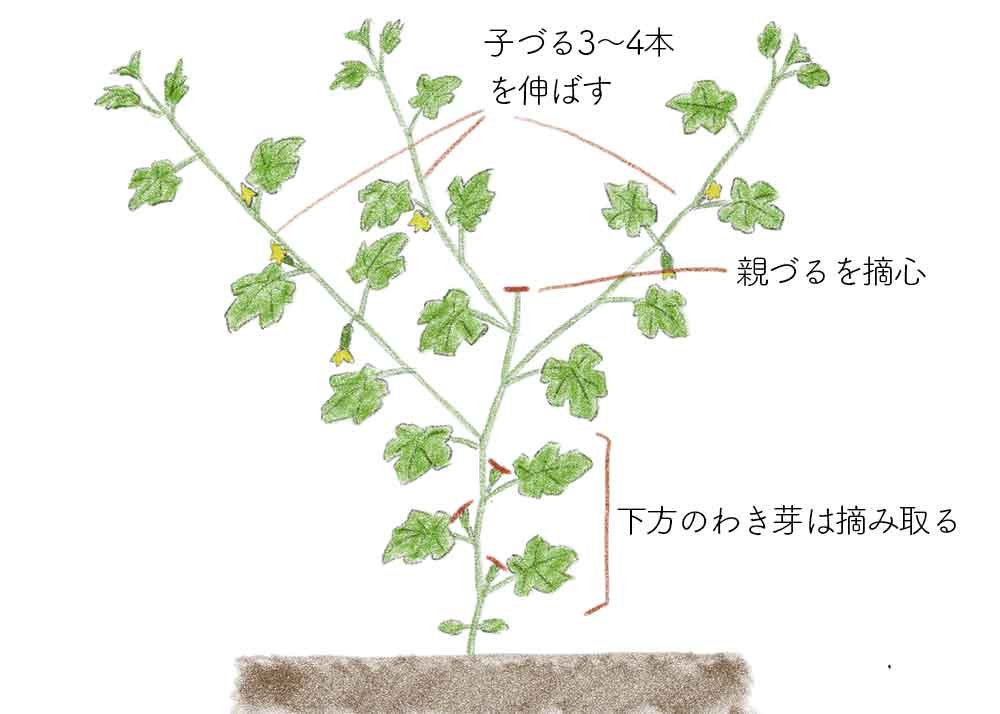

整枝・摘心

ゴーヤの親づるは、子づるに比べると実がつきにくい傾向にあります。

そこで、本葉6〜7枚で親づるを摘心(先端を切り取る)して、子づるを伸ばします。

つるを放任すると過繁茂になり実がつきすぎて大きくならないため、できるだけ上の方にある元気のいい子づるを3〜4本伸ばし、それ以外のわき芽は摘み取ります。

追肥

1回目

親づるが50cm以上に伸びた頃、株の周りに追肥を施します。

2回目以降

盛んに収穫するようになった頃を目安に、2〜3回に分けて、畝の片側の裾に交互に施します。

受粉・結実

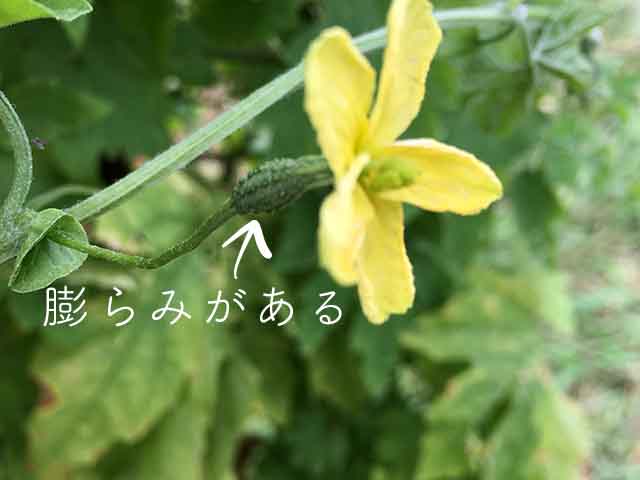

ゴーヤは同じ株に雄花と雌花がつき、自然に虫が交配して受粉・結実します。

実付きが悪い場合は、朝のうちに雄しべの花粉を雌しべにこすりつけて、人工授粉させると確実です。

収穫

開花から20日くらい、果実の肥大が止まったころが収穫適期です。イボイボが盛り上がり、ツヤがある成熟直前のものを収穫します。

ツルを傷めないように、ハサミでヘタを切り取って収穫しましょう。

採り遅れると、やがて黄色に変色し始め、いづれ果皮が裂けてしまいます。

また、株が疲れる原因になるため、種とりで残す以外は若採りすることを心掛けましょう。

種とり(自家採取)

実を株につけたままにしておくと、完熟して黄色くなり種をとることができます。

フカフカに柔らかくなった実を剥がして、種のまわりの赤い果肉を水洗いし、干して乾燥させてから保存するれば、次の種まきに使うことができます。

ちなみに、完熟したゴーヤは苦味が消え、特に種のまわりの赤いゼリーは同じウリ科のメロンのように、甘い珍味で食べられます。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ゴーヤは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ゴーヤと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

生育初期は雄花が多く咲いて雌花は少ないですが、昼間の時間が短くなる(短日)と、雌花がさいて実がつくようになります。

また、雌花は子づるに多くつくので、親づるを本葉6〜7枚で摘心して子づるを伸ばしましょう。整枝・摘心