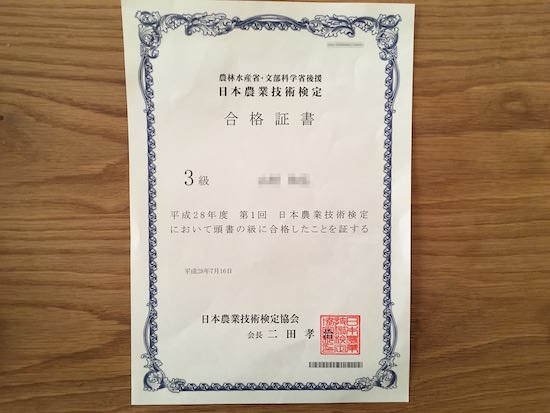

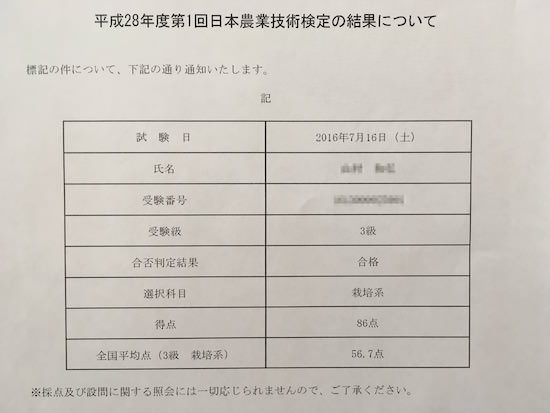

2016年7月16日の日本農業技術検定3級試験を受験して、無事、一発合格することができました

ヽ(・∀・)ノ ワチョーイ♪

その時の試験対策方法と、使用した参考書・問題集をシェアしときます。

目次

日本農業技術検定とは

日本農業技術検定は、農業の知識や技術水準を客観的に評価するための技術検定。

国家試験ではありませんが、農林水産省、文部科学省も後援しており、受験者も年々増加、平成25年度は22,000人が受験するなど、農業界で確固たる地位を築いています。

主な受験対象者は、農業法人などへの新規就農を目指す一般の就農希望者、就農準備校の受講生、農業系学校の学生・生徒などですが、一般の方なら誰でも受験可能。

合格者のメリットには、農業系大学や農業大学校への推薦入学の際の優遇、農業法人への就農の際の優遇などがあります。

検定には1級〜3級まであり、1級・2級は学科試験+実技試験、3級は学科試験のみ。

- 1級・・・農業の高度な知識・技術を習得している実践レベル

- 2級・・・農作物の栽培管理などができる基本レベル

- 3級・・・農作業の意味が理解できる入門レベル

3級では、共通問題(農業基礎)30問、選択問題(栽培系、食品系、畜産系、環境系から1科目)20問の計50問。マークシート方式で60%以上の正解で合格となります。

| 科目 | 出題領域 | |

|---|---|---|

| 共通 | – | 植物の生育 栽培管理 土・微生物・肥料 病害虫・雑草防除 農業用具 農産物の加工 家畜飼育の基礎 農業経営と食料供給 暮らしと農業・農村 |

| 選択 | 栽培 | 農業機械 工具類 農業施設 燃料 農業経営 作物 野菜 草花 果樹 |

| 食品 | 食品加工 | |

| 畜産 | 飼育学習の基礎 | |

| 環境 | 測量 製図 林業 造園 農業土木 |

今回私が受験したのは、3級で栽培系を選択しました。

試験対策法

今回の試験対策は、(たぶん他に選択肢なく、)全国農業高等学校長協会が発行する次の3冊を使って勉強しました。

コチラから最新版が購入できます。

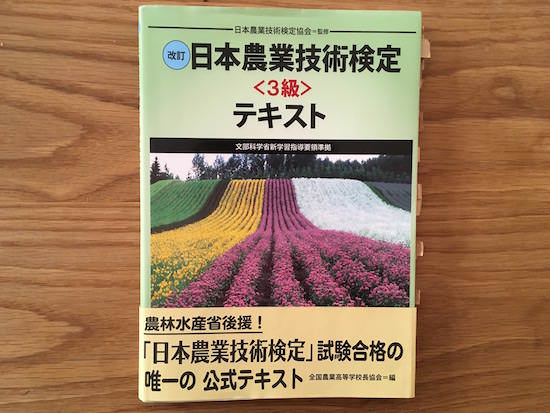

日本農業技術検定 3級テキスト

日本農業技術検定の唯一の公式テキスト。

まずは一通りサラッと流し読みして、概要とボリューム感を把握します。

内容は、栽培の基礎、作物、野菜、花き、果樹、家畜の飼育、農業機械、農業施設、農産物の加工、農業経営、農業と暮らしの全11章からなり、その範囲の広さとボリュームに軽く絶望します。

というのも、試験問題50問のうち共通問題30問には、栽培系、畜産系、食品系、環境系と、4つの異なる専門分野からも出題されるため、専門外の分野だからといって無視できないためです。

なので一通り読んだ後は、早めに次の「傾向と対策」「問題集」に着手して、実際の出題範囲の感覚を掴んだほうが効率的です。

その後改めてテキストに戻ってくると、抑えておくべき箇所がある程度わかるので、そこできっちり吸収しましょう。

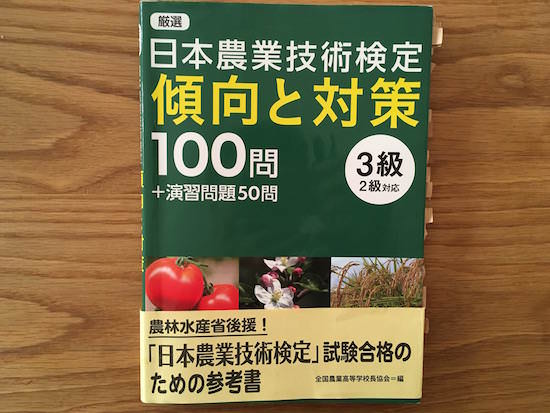

日本農業技術検定 傾向と対策

3級・2級どちらにも対応した内容で、過去問題全100問をベースにした参考書。

試験問題からの視点で、それに関係する知識がまとめられており、また、3級・2級それぞれで抑えておくべきポイントが解説されているので、試験の傾向を掴むのに役立ちます。

また、解説も丁寧で内容も広範囲に網羅されているので、近道をするなら、上記のテキストよりもこっちを重点的にやると手っ取り早い気がします。

日本農業技術検定 3級問題集

過去3年分 全6回の過去問題集。

共通問題、選択問題がどのレベルなのかを把握するとともに、共通問題でも各分野からまんべんなく出題されていることに不安を覚えます。(といっても、やはり栽培系の出題割合が多い)

しかし、全6回分を一通り行うことで、出題範囲の当たりがつけられるようになるので、それを掴んでから「テキスト」「傾向と対策」に戻ってもう1度しっかり勉強することが大切。

尚、回答は簡易的なものなので、わからなかった問題は上記2冊で補完しておきましょう。

ちなみに、私の場合は過去問題を一通り行った際には、全て合格点ギリギリの60点くらいでした。

勉強のコツ

今回の3級試験対策を終えて、合格するための勉強のコツや実際の勉強期間など、参考までに。

専門外の分野も的を絞って抑えておく

試験対策本の3冊セットを購入して思ったのが、とにかく出題範囲が広くてボリュームがある、ということ。

試験問題の6割を占める共通問題に、基礎問題とはいえ、栽培系、畜産系、食品系、環境系それぞれの分野から出題されるので、どれも捨てる訳にはいかないのです。

私の場合は、兼業農家であり、過去に週末有機農業学校「マイファームアカデミー(現:アグリイノベーション大学校)」で勉強していたこともあるので、今回選んだ栽培系の知識についてはある程度のものは持っていました。

が、専門外の分野、特に花き・畜産が辛かったです。花の種類だとか、牛・豚・鶏の品種だとか全く知らないし。

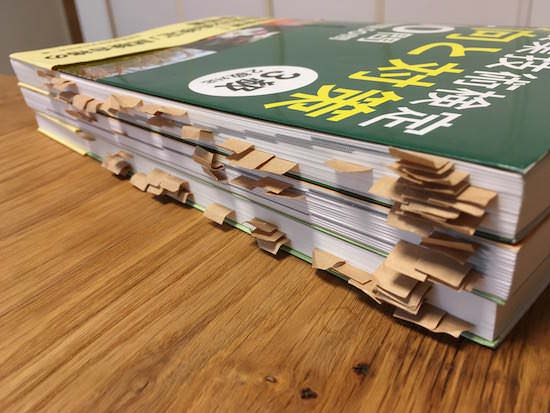

この付箋の数が、悪戦苦闘ぶりを物語っています。

専門外を全て諦めて捨ててしまおうかとも思いましたが、出題割合から考えると合格ラインに到達するのは厳しい。しかし、このテキスト全てを覚えるのは相当キツイものがあります。

なので、試験対策のコツとしては、専門外の分野はできるだけ的を絞り、必要最低限の領域だけはしっかり抑えておくこと。

そのために重要となるのが、「傾向と対策」「問題集」の2冊です。これをやっておけば、どのあたりが出題されるのか、試験の傾向がある程度掴めるため、そこを重点的に勉強しておくことで、100点とはいなかなくとも、合格ラインまではいけるはず。

私の場合は、弱点であり、そこそこ出題数の多い畜産分野のいくつかの箇所だけは丸暗記してしまい、一方で、暗記項目が多い割に出題数がそれほど多くない花き分野は諦めて完全に捨てて試験に挑みました。で、結果は後述の通りです。

勉強期間は実質2ヶ月程度

勉強を開始したのは試験2ヶ月前。

最初の1ヶ月ほどはダラダラと参考書を一通り読んだものの、思っていた以上のボリュームに焦りを覚え、残り1ヶ月は毎週末図書館に通って勉強しました。

後半かなり焦って詰め込んだ感があるため、2ヶ月間きっちり勉強期間に充てると丁度良いと思います。モチベーションが保てるのも、そのくらいが適度だし。

但し、全くのゼロからの勉強だと厳しいと思うので、普段から家庭菜園などである程度の知識を持っていることが前提です。

さいごに

こんな感じで勉強をした結果、取得した点数は86点(全国平均56.7点)でした。

今回受けた3級はあくまで入門編ということで、実際に兼業農家として農作物を作っていく身としては、2級まで取得しておきたいところですが、、ちょっと息切れしています。

受験するなら続けざまに今年12月の試験を受けますが、秋頃の余力次第です。

とりあえず今のところは、最低限でも一応ちゃんと農業に関する基礎知識は有しているよ、という証明になったということで。