家庭菜園でのカブ(蕪)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

カブ(蕪)は、日本での栽培の歴史が最も古い野菜の一つ。それだけに、色・形・大きさに特徴のある多彩な地方品種があります。

「かぶら」「すずな(春の七草の一つ)」などの別名もあります。

大きさで分けると、小カブ(直径5〜6cm)、中カブ(10cm前後)、大カブ(15cm以上)の3つに分類されます。

涼しい気候を好むカブは、真夏を避けた春まきと秋まきで年に2回の旬を楽しめます(トンネル被覆をすれば冬でも栽培可能)。小カブは栽培日数も短いので、初心者にもオススメ。

種を畑に直播きし、成長に合わせて間引きをしながら太らせます。標準サイズより大きくなると味が落ちるので、採り遅れないように収穫適期を守ることが大切です。

- 適期に間引き、品種に応じた株間をあける

- 生育に応じて追肥し、肥切れしないように管理する

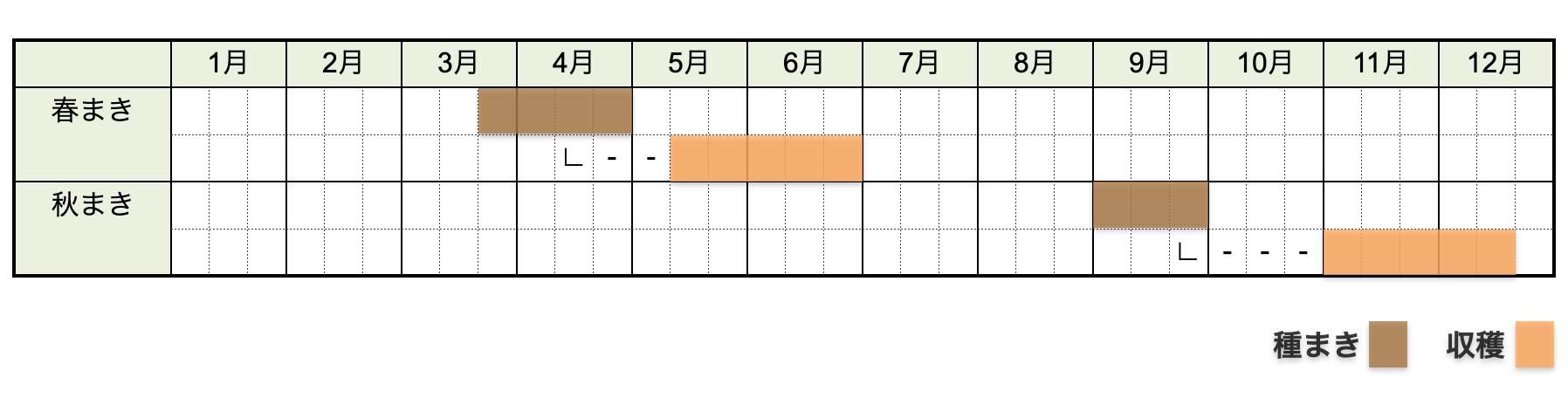

栽培カレンダー

カブ(蕪)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

涼しい気候を好むカブは、真夏を避けた春まきと秋まきで年に2回の旬を楽しめます。

トンネル被覆をすれば冬でも栽培可能です。

栽培方法

カブ(蕪)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

種は畑に直接まきます。

20cm間隔でまき溝を作り、その溝に1.5cmの間隔をあけて種をまきます。(すじまき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

種まきはすじまきの方が良い

すじまきにすると競い合って根を伸ばすため、発芽とその後の生育がよくなります。

また、カブは胚軸(茎と根の中間部分)が肥大したものなので、肥大すると割れやすい性質があります。しかし、すじまきにすることで、胚軸の伸長と肥大を見極めながら質の良いものを残して間引くことができるので、都合が良いというのも理由です。

防虫ネット

気温の高い時期は特に害虫がつきやすく、生育初期に葉を食害されると根の成長にも影響します。

種まき後すぐに「防虫ネット」を掛けて予防しましょう。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 間引き

3回の間引きで1本立ちにします。

本葉が出たところで1回目の間引き、本葉3枚で2回目、本葉5枚で3回目の間引きをし、最終株間を小カブ10cm、中カブ20cmほどにします。

1回で間引いてしまうと早く肥大しすぎて実割れを起こす場合があります。また、間引きが遅れると胚軸が徒長して、これも割れの原因となるため、3回に分けてタイミングよく間引くことが大切です。

追肥・土寄せ

2回目と3回目の間引きの後、条間に追肥を施します。

また、土が固くなると生育が悪くなるため、中耕を兼ねて肥料と土を混ぜ合わせ、株元に土寄せしておきます。

収穫

それぞれの品種の収穫サイズになったら、間引くようにして収穫していきます。

大きさの目安は、小カブ:5〜6cm、中カブ:7〜19cm、大カブ:12〜15cm

葉を手でまとめて、株元をつかんで引き抜きます。

収穫適期を過ぎると、玉が割れたり、スが入ったりして味が落ちてしまうため、適期を逃さないようにしましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

カブは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

カブと相性の良い野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

切ってみると中がスカスカになっているもの。

主な原因は、収穫遅れ(適期を過ぎてからの収穫)です。

収穫が遅れると成長が進みすぎて根が太くなり、老化して内部に空洞ができることがあります。

引き抜くと根が割れていた(実割れ/玉割れ)は、割れ方によって原因が異なります。

地際の根に同心円状の亀裂が入るのは、根の肥大期に寒さに遭ったことが原因です。

尻部が避けるのは、乾燥が続いたあとに大雨が降ったりするなど、土壌水分の変化が激しいことが原因です。

また、採り遅れも実割れの原因となるため、収穫適期を逃さないようにしましょう。

カブは真っ白でつややかな肌が持ち味です。

ざらざらとした肌になるのは、主に「キスジノミハムシ」の幼虫による食害が原因です。