家庭菜園でのサトイモ(里芋)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

栽培期間が長いものの、どっさり採れて作りがいがあるサトイモ(里芋)。

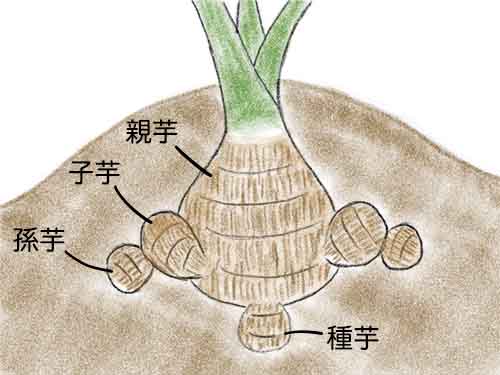

イモは茎が変形したもので、食用にしているのは塊茎といわれる部分。成長するにつれて、種イモの頂芽が親イモになり、親イモの側芽から子イモ、子イモの側芽から孫イモが出ます。(種イモは養分を吸い取られて小さくなります。)

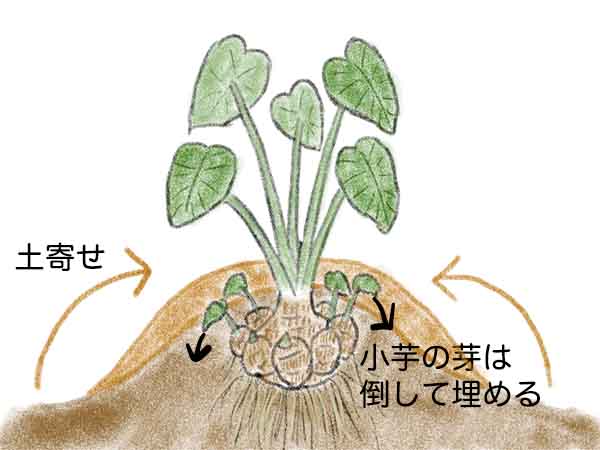

種イモの上に親イモができるので、子イモ、孫イモのできる位置が浅くなります。地表に出て日光に当たると「青イモ」になり味が落ちるので、土寄せしてそれを防ぐことが大切です。

収穫したイモを土に埋めて貯蔵すれば、翌年の種イモに使うことができます(保存方法)

- 種イモを芽出ししておくと、生育が早まり失敗が少ない

- 定期的な土寄せで、イモの肥大をよくする

- 乾燥に弱いので、夏期に雨が少ない場合はたっぷりと水やりをする

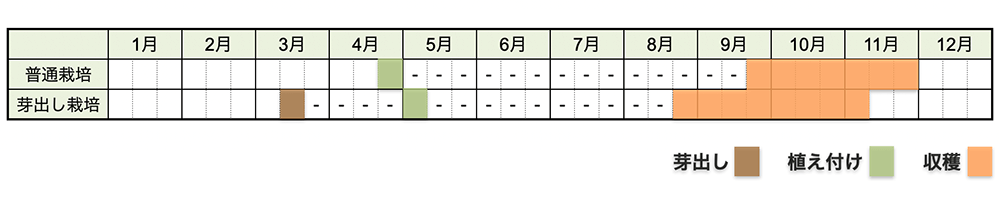

栽培カレンダー

サトイモ(里芋)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

畑に直植えする方法(普通栽培)と、芽出しさせてから植え付ける方法があります。

芽出しさせた場合は8月末、普通栽培の早生種で9月下旬、他は10月末から11月に収穫できます。

栽培方法

サトイモ(里芋)の栽培は、次のような流れになります。

種芋の準備

種イモは、栽培時期になると種苗店やホームセンターで販売されます。

ふっくらとして形が良い、芽が傷んでいないものを選びましょう。

子イモ用、親イモ用、茎用と食用部位によって、色々な品種があります。

貯蔵していたイモを使う場合

前回収穫したサトイモを越冬保存させることで、次の種イモに使うことができます。(サトイモの保存方法)

貯蔵しておいたイモを掘り起こし、親イモと子イモをばらして、種イモとして植え付けます。(一番大きいのが親イモです。)

親イモも種イモに使える

一般的には、サトイモは子イモを種イモにして栽培されますが、親イモを種イモにすることもできます。

親イモは貯蔵養分が多いため、初期の育成が旺盛で新しい親イモが早く大きく育ち、子イモや孫イモのつきも良くなります。

親イモは切って分割して植えることもできますが、うちではそのままの形で植え付けています。

催芽(芽出し)

植え付け前に、種イモの芽を出させておくことを催芽といいます。

サトイモの種イモを植え付けても、地温が上がらないうちは発芽のスイッチが入りません。そのため、保温して芽出しを済ませておきます。

催芽することで次のようなメリットがあります。

- 芽が出ないで腐ってしまう欠株がなくなる

- 成長が揃うので管理しやすい

- 初期成長が早まることで生育期間が長くなりイモの太りが良くなる

催芽するには、プランターやポットに種芋を仮植えし、ビニールハウスなど暖かい場所で育てます。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 種イモの芽を上にしてポットに入れ、種イモが隠れる程度に土をかぶせて、たっぷりと水をやります。以降、土が乾いたら湿らす程度に適宜水やりを行います。

3月中旬頃に芽出しを始めれば、1ヶ月ほどで発芽します。芽が2~3cmほど伸びたら、畑に定植します。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

サトイモは水分を好み、水もちのいい粘土質の土でよく育ちます。とはいえ、水はけが悪すぎる場合は病気が出やすくなるため、水が溜まるような畑では高畝にして排水性を良くしましょう。

サトイモは連作障害が出やすいので、数年間はサトイモを育てていない場所を選びましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

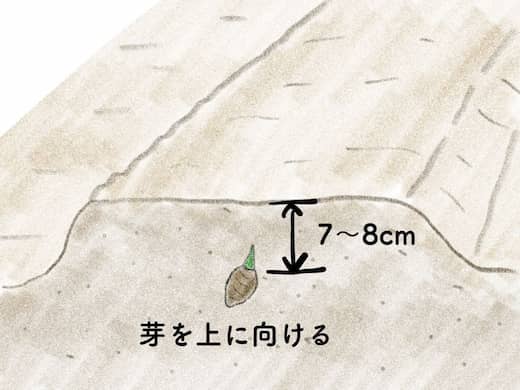

植え付け時期になれば、種イモを植え付けます。

種イモをひとつずつにばらし、40cmほどの間隔をあけて植え付けます。

15cmほどの深さ穴を掘り、芽を上に向けて種芋を置いたら、種芋の上部から7〜8cmほどの厚さに土をかぶせます。

芽かき

植え付け後すぐ〜5月下旬の土寄せくらいまでに、芽が2つ出てきている場合は、小さい方を根元から抜き取っておきます。(芽かき)

芽かきの際には、種芋ごと引き抜いてしまわないように、株元の土を押さえながら行いましょう。

追肥・土寄せ

株が大きく育ったら、2回の追肥と、3回の土寄せでイモを肥大させます。

1回目(追肥・土寄せ)

本葉が開いて勢いよく伸び始める5月下旬〜6月中旬に、1回目の追肥と土寄せを行います。

株のまわりに追肥を施し、5cm厚さで株元に土寄せします。

安価な汎用肥料には「塩化カリ(塩加)」が使われており、デンプン価を下げてしまいます。イモ専用肥料には「硫酸カリ(硫加)」が使われているため、イモ類の食味向上につながります。

2回目(追肥・土寄せ)

6月下旬〜7月上旬に、2回目の追肥と土寄せを行います。

1回目同様、株のまわりに追肥を施し、5cm厚さで株元に土寄せします。

3回目(土寄せ)

2回目の土寄せから2〜3週間後に、3回目の土寄せを行います。(追肥はしません。)

2回目と同程度の厚さで土寄せをします。

水やり

サトイモは、もともと湿地に自生していた野菜なので水分を好みます。夏の乾燥時には株元にたっぷりと水やりを行いましょう。

株元に「敷きワラ」や刈草を敷いておくと、土の乾燥を防ぐことができてオススメです。

収穫

霜が降りる前に収穫します。

芽出しさせた場合は8月末、普通栽培の早生種で9月下旬、他は10月末から11月に収穫できます。

地ぎわで茎を切り取り、イモを傷つけないよう株のまわりを大きく掘り起こして収穫します。

収穫したら、親芋から子芋を外し、土と根を落としてキレイにします。(貯蔵性が下がるので水洗いしないこと。)

サトイモは低温に弱いので、収穫後は冷蔵庫に入れず、新聞紙に包むか段ボール箱に入れて常温保存します。

しばらく収穫しない場合

サトイモは、収穫した後はそれほど長く保存しておけません。(最適な環境で保存期間1ヶ月ほど。)

冬の間に少しずつ収穫して食べたい場合は、次のようにして、掘り起こさずに畑に置いておきます。

- 茎は刈り取る

- 土をかぶせる

- 雨が入らないようビニールをかぶせる

- ワラで覆う

- さらに上からビニールをかぶせておく

温暖地であれば、これで越冬することができます。必要な時に都度掘り上げて収穫しましょう。

貯蔵用は茎が枯れてから収穫

次の種芋に使うなど春まで貯蔵させる場合は、貯蔵性を高めるために、十分に成熟したイモを収穫します。

晩秋になって霜が1〜2回降り、茎が枯れたものを掘り上げます。

貯蔵させるものはイモを分けずにそのままの状態にしておき、次のように貯蔵します。

サトイモの貯蔵方法

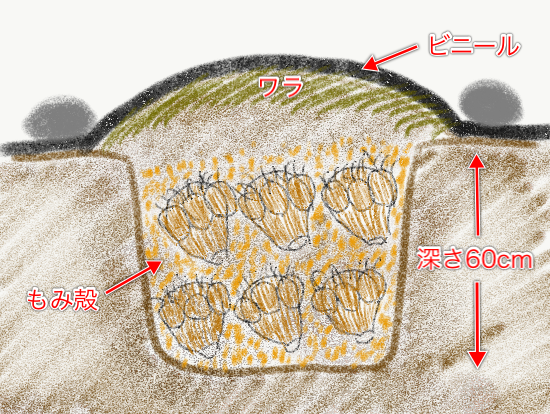

収穫したサトイモを次の種芋に利用する場合は、次のように土に埋めて、植え付け時期まで貯蔵(越冬保存)します。

地下水の少ない畑に60cmほどの穴を掘り、もみ殻を敷き詰めます。

その上に子イモをつけたまま株ごと下向きに並べて置き、もみ殻を被せます。

土で覆って山状にし、その上にワラを敷き、雨が流れ込まないようにビニールまたはトタンなどを載せておきます。

これで翌春まで貯蔵することができ、次の種イモに利用することもできます。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

サトイモは連作障害が起きやすい野菜です。

連作障害による生育不良は、野菜の根から分泌される「生育抑制物質」によって引き起こされることもあります。サトイモは生育抑制物質を出すことで知られており、それは何年にも渡って地中に残り、サトイモ自身の生育を悪くします。

そのため、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにしましょう。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

サトイモと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

一般的には、サトイモは子イモを種イモにして栽培されます。

これは、親イモだけが大きいため、他の子イモや孫イモとサイズが合わず除外されることが多いから。また、絶対量が少ないため必要な数を確保しにくいことが理由です。

しかし、親イモを種イモにするメリットもあります。

親イモは貯蔵養分が多いため、初期の育成が旺盛で新しい親イモが早く大きく育ち、子イモや孫イモのつきも良くなります。

少量生産の家庭菜園なら、大量の親イモも必要なく作業効率もそれほど問題にならないと思いますので、親イモを種イモに活用してみて下さい。

里芋は発芽まで1ヶ月ほど掛かります。それ以上経っても出ない場合は、深植えしすぎたか、種芋が腐ってしまっている場合があります。

失敗しないようにするには、植え付け前に「芽出し」しておくと安心です。

八つ頭、海老芋などの赤茎系品種は、茎(葉柄)の部分もイモガラ(ずいき)として食べることができます。

煮物や酢の物などにすると美味しいです。

尚、ずいきとして用いられる品種以外の里芋の茎には、食中毒の原因となるシュウ酸カルシウムが含まれているので食べないように。