家庭菜園でのジャガイモの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

栽培の手間があまりかからず、春と秋の年2回栽培でき、保存もきくジャガイモは、家庭菜園にもオススメの作物です。

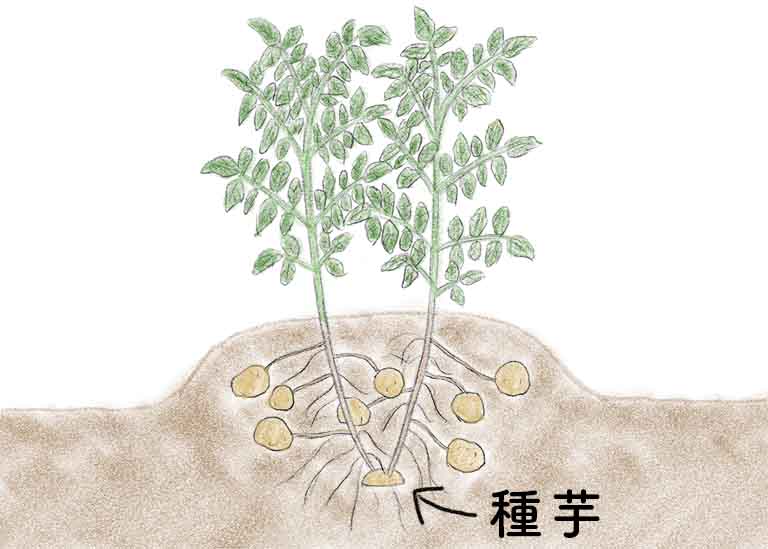

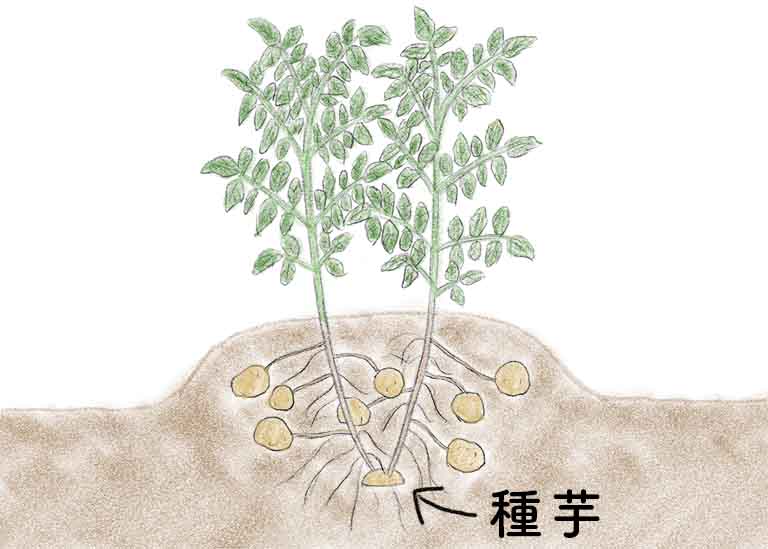

一見すると根が肥大化したものに見えるジャガイモは、じつは茎が肥大化したもの(塊茎)。そのため、イモは種芋よりも上につき、地表に出やすくなります。

イモは日光に当たると、緑化すると同時にソラニンという毒素のある物質が作られるため、土寄せをしてイモを地表に露出させないことが大切です。

- ウイルス病を避けるため、種イモは市販のものを用いる

- ナス科の野菜との連作・近い場所での植付けはしない

- 植え付け後に何度か土寄せをし、イモが土から出ないようにする

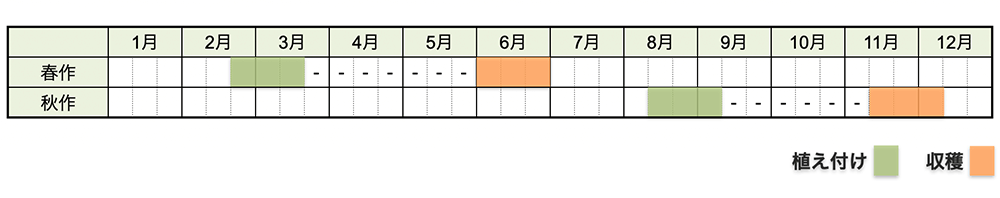

栽培カレンダー

ジャガイモの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

寒冷地を除き、春作と秋作の年2回栽培が可能です。

植え付け後、約3ヶ月で収穫することができます。

春作と秋作それぞれ適した品種を選ぶ

春作と秋作で育て方にさほど違いはありませんが、植え付け時期に適したジャガイモの品種を選ぶことが大切です。

特に秋作では、生育期間中に気温が下がり生育しにくくなるため、休眠期間が短い(=芽が出やすい)ものを選ぶ必要があります。

| 品種 | 特徴 | 肉質 (粉質-粘質) | 休眠期間 (貯蔵性) | |

|---|---|---|---|---|

| 春作 | 男爵 | ホクホク系品種の代表格 | 粉質 | やや長い |

| キタアカリ | 粉質でホクホク食感 | 粉質 | 中間 | |

| メークイン | ねっとり食感で煮崩れしにくい | 粘質 | 中間 | |

| 秋作 | デジマ | 食味がよく煮崩れしにくい | 中間 | 短い |

| アンデスレッド | 口当たりが良く甘みがある | 粉質 | 短い | |

| ニシユタカ | ねっとり食感で煮崩れしにくい | 粘質 | 短い |

栽培方法

ジャガイモの栽培は、次のような流れになります。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

ジャガイモに適したpHの目安は5.0〜6.0(弱酸性)です。

多くの野菜では、酸性の土壌を嫌うため、石灰を施して土壌酸度(pH)を調整します。

しかし、ジャガイモの場合はpH6.0を超えると「そうか病」が発生しやすくなるため、石灰は基本不要です。

作物の初期育成に必要な養分を補うため、肥料を施します。

ジャガイモは少ない肥料でも育ちますが、初期育成を促すのがポイント。窒素成分が多すぎると茎葉ばかりが茂ってイモが大きくなりません。また、イモ類の肥大にはカリ成分が大切。

ジャガイモ専用の肥料だと、窒素控えめ、カリ多めにバランス良く配合されており、元肥・追肥にも使いやすいです。

安価な汎用肥料には「塩化カリ(塩加)」が使われており、デンプン価を下げてしまいます。イモ専用肥料には「硫酸カリ(硫加)」が使われているため、イモ類の食味向上につながります。

排水性・通気性を確保するため、畝を立てます。

水はけの悪い畑では、種芋が腐ったり根腐れを起こすことがあるため、高畝にして水はけをよくしておきましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種芋の準備

ジャガイモは、アブラムシを媒介して「ウイルス病」を持っている可能性が高いので、種芋用として販売されている、無病の種芋を選ぶことが大切。

種芋として流通しているのは、国の施策として厳密な管理のもとで生産された検定イモなので安心です。

芽出し(浴光催芽)

種芋は少し早めに購入して、芽出しをしておくとスムーズに生長します。

雨がかからず、弱い光が当たり、15度前後の温度が保てる場所に、2〜3週間ほど並べて置いておきます。

強い光を当て続けると高温になる恐れがあり、また、暗い部屋だと白い芽が出て徒長してしまうため、置く場所には注意。

イモの表面がやや青くなり新芽が出てくれば、芽出しの完了です。(芽の色は黒っぽいモノや緑色、紫色など品種によって異なります。)

切って乾かす

種芋は、芽の数が均等になるように切断します(縦切りの方が発芽が揃いやすい)。目安は1片40〜60g。40g以下の小さい芋は切らずにそのまま使います。

切り口がぬれていると腐りやすいため、風通しが良い場所に2〜3日置いて、切り口がコルク状になるまで乾燥させます。

乾かす時間がない場合は、切り口に「草木灰」をまぶしておきましょう。植え付け後の腐敗を防ぐ効果があります。

植え付け

株間30cmで深さ10cmの穴を掘り、切断面を下にして植え付けます。

種芋の上に5〜8cmほど土をかぶせ、軽く押さえておきます。植え付け後の水やりは不要です。

春植えの場合は、霜よけに「不織布」などでトンネル掛けをしておくと安心です。(遅霜の心配がなくなったら撤去します。)

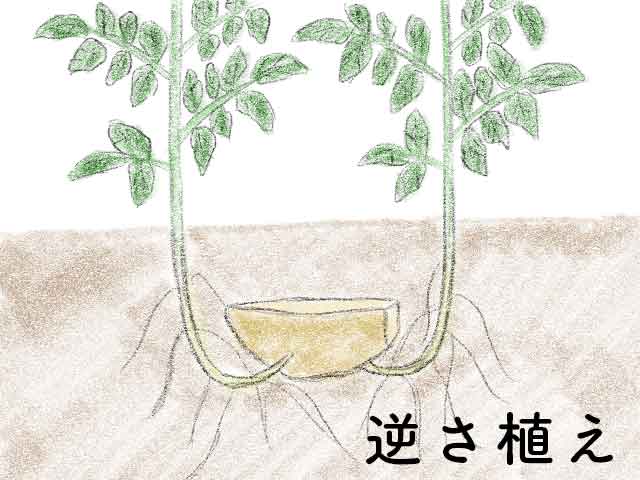

ジャガイモの逆さ植え

ジャガイモは通常、切口を下に向けて植え付けますが、逆さに植えることで病気に強いジャガイモが育ちます。

種芋の芽は表面に付いているため、切口を下にする普通の植え方だと芽が付いた方が上になり、芽は自然に上に伸びて成長します。

一方、逆さ植えにした場合、芽は一度下に伸びた後、上へ向かって伸びることになるため、弱い芽は成長を止めて強い芽だけが生き残ります。

このストレスによって、株全体の抵抗性が高まり、病害虫に強くなります。(科学的解明はされていません)

また、通常植えに比べて、芽の数は少なくなりますが、生育旺盛で大きなイモが多くなります。

芽かき(間引き)

芽が伸びて草丈10cmくらいになった頃、1つの種芋から芽が多く出ていたら、生育のいい2本を残して芽かきをします。

例えば↑の写真だと、1つの種芋から8つほど芽が出ており、それを間引きして2本に。

芽かきの際には、種芋ごと引き抜いてしまわないように株元の土を押さえながら、根本からかき取るようにしましょう。

土寄せ・追肥

ジャガイモは種芋の上にできるので、地表に露出させないよう土寄せを行います。

土寄せは2回に分けて行います。

土寄せ(1回目)・追肥

草丈が15cmくらいに生育した頃、1回目の土寄せ(半培土)。株元を中心に5cmほど土を盛ります。

土寄せと同時に、株元に追肥を施します。

イモの肥大期にカリを施肥すると、良質のデンプンができて美味しくなります。

安価な汎用肥料には「塩化カリ(塩加)」が使われており、デンプン価を下げてしまいます。イモ専用肥料には「硫酸カリ(硫加)」が使われているため、イモ類の食味向上につながります。

土寄せ(2回目)

1回めの土寄せから2〜3週間後に、2回目の土寄せ(本培土)。さらに5cmほど土を盛ります。

土寄せが不十分だと、イモが露出して緑化する原因となります。また、土寄せは、地温・水分条件を調節して生育を促したりなど、重要な作業の1つ。

花は早めに摘む

花が咲く頃に、土中のジャガイモが太りだします。

花に養分がとられないように、咲いている花は見つけたら摘んでおきます。

収穫

地上部の茎葉が黄色くなり、枯れて倒れてきたら収穫の適期。

雨が降っていたりすると、イモに泥が付いて保存中に腐りやすくなるため、天気がよく、土が乾いている日に掘り上げます。

春作では梅雨の前に、秋作では霜が降りる前に収穫しておきましょう。

イモを傷つけないよう、株元から少し離れた位置にスコップをさし、土を掘り上げ、茎を持ちながら収穫します。皮が剥がれると傷みやすくなるので、丁寧に掘り起こしましょう。

掘りあげた後、土の中にイモが残っていることが多いので、採り忘れないように。

植え付けた種芋は、収穫時には養分が吸い取られて腐っているか、シワシワになっています。ジャガイモは種芋の上にできるので、植え付けた種芋より深く掘る必要はありません。

貯蔵

収穫したイモは、保存性が落ちるので水洗いはしないで、風通しの良い場所に並べて表面を乾燥させたら、1週間くらい雨のあたらない所で陰干ししておきます。

途中、腐ってくるイモは取り除き、日に当たらないようダンボールなどに詰めて、冷暗所で保管します。

マルチ栽培について

家庭菜園ではその手軽さから、ジャガイモのマルチ栽培もよく行われています。

マルチ栽培のメリットとしては、地温を確保して生育を促し、早植えや早採りができること。また、黒マルチを利用すれば、光を遮って雑草とイモの緑化を抑制することができ、土寄せの作業も不要となります。

一方で、マルチは地温が上がりすぎることがあり、高温障害が出やすくなります。植えた種芋が高温で腐ったり、収穫するイモの食味や貯蔵性が低下したり、「空洞果」が出やすいといったデメリットがあることも考慮しておきましょう。(特に秋作では、まだ気温や地温が高い時期なので注意。)

種芋を植え付けたら、畝を黒マルチで覆います。

発芽して芽先がフィルムを持ち上げてきたら、フィルムに穴をあけて芽を外に出します。

マルチで覆われたままだと、芽が抑えつけられて成長に影響を及ぼすのに加え、太陽光で熱くなったビニール熱により芽がダメになってしまうので注意。

芽かきや追肥などは、普通のジャガイモ栽培と同様に行います。

追肥はマルチの裾をめくるか、株元の穴から行います。

イモに日光が当たらないため、土寄せの作業は不要です。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

ジャガイモは、同じナス科の野菜を含め、同じ場所で栽培を続けていると、病虫害の被害が増えたり、生育が悪くなったりします。

同じ場所での栽培は、2〜3年ほど間隔をあけるようにしましょう。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ジャガイモは栽培の途中で土寄せをするので、基本的に混植栽培は向きませんが、畝の肩あたりに植えることで効果を得られるものもあります。

一方で、ジャガイモと相性の悪い野菜には次のようなものがあります。

| 相性の悪い野菜 | 効果 |

|---|---|

| ナス科の野菜 | 病害虫が増える。 |

| キャベツ | 他感作用(アレロパシー)が起こってジャガイモの生育が悪くなる。 |

これらの野菜とは離して植えるようにしましょう。

栽培Q&A

スーパーなどで食用の野菜として買ったジャガイモは、「ウイルス病」などに感染している可能性があります。食べる分には問題ありませんが、栽培の途中で株が枯れたり、収穫量が少なくなる心配があります。その点、園芸店などで「種芋用」として売られているものは、無病の原種イモを用い、発病を抑えて栽培し、検査に合格したものなので安心です。

種芋用の健全なものを植え付ければ、発病リスクを減らし、良品・多収が期待できます。

成熟したジャガイモは、収穫後2〜4ヶ月の内生休眠(環境条件がよくても芽の伸長が起こらない現象)に入ります。そのため、品種・熟度・貯蔵条件にもよりますが、収穫したジャガイモを種芋にしても発芽しない可能性があります。

すでに芽が出たものであれば、種芋として植えれば育ちます。(春作で収穫したイモを秋植えにするなど。)ただし、春作/秋作に適した品種ではないため、本来の収穫量や芋の大きさは期待できない可能性があります。

また、「ウイルス病」に罹っている可能性もあるため、収穫したジャガイモは原則として種芋に使いません。

ジャガイモが大きくならない原因の一つは、種芋の芽が多すぎることが考えられます。

一つの種芋から5〜6本の芽が出ますが、これを全部育てると養分が分散して小さなジャガイモしかできません。芽かきして芽の数を減らし、イモをしっかり太らせましょう。

実割れは、イモの内部の生長に表皮の生長が追いつかないと発生します。例えば、乾燥状態が続いた後に大雨が降って、肥大が一気に進んだ場合などに起こります。

予防として、水はけの良い畝を作る、肥料過多にならないよう追肥は控えめにするなどがあります。

高温に伴う水不足によって、内部の中央組織が死滅し、茶色く変色してしまうことがあります。

肥料過多、水分過多、地温が高過ぎる、茎数が少ない、株間が広すぎるなどにより、イモが過剰に肥大した際、中心部に養分が供給されずに発生します。

発生には品種に差があり、「男爵」などでは多く、「メークイン」や「キタアカリ」では少ない傾向があります。

こぶのような出っ張りがあるものや芽が出ているものは「2次生長」という現象です。窒素肥料の過多や高地温・乾燥後の降雨などが原因。食べる分には問題ありません。