家庭菜園でのシソ(紫蘇)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

シソ(紫蘇)は、日本の食卓に欠かせない薬味の王様です。

葉の色によって緑色の「青紫蘇(青ジソ)」と赤紫色の「赤紫蘇(赤ジソ)」があり、また、葉の形状によって、表面が平らな「平葉(ひらば)」と縮みのある「縮緬(ちりめん)」に分けられます。

用途も多彩で、葉を用いる「大葉」のほか、発芽したての双葉を利用する「芽ジソ」、若い花穂を利用する「花穂ジソ」、成熟前の「シソの実」など、さまざまな形で楽しめます。

また、「赤紫蘇」は梅干しの色付けや紫蘇ジュースとしても活用されます。

暑さにも強く育てやすいため、家庭菜園の隅に植えておくと重宝します。

- 発芽適温が20〜25度と高めなので、気温が上がってから種まきする

- 夏に入る前に敷きわらを敷いて、乾燥を防ぐ

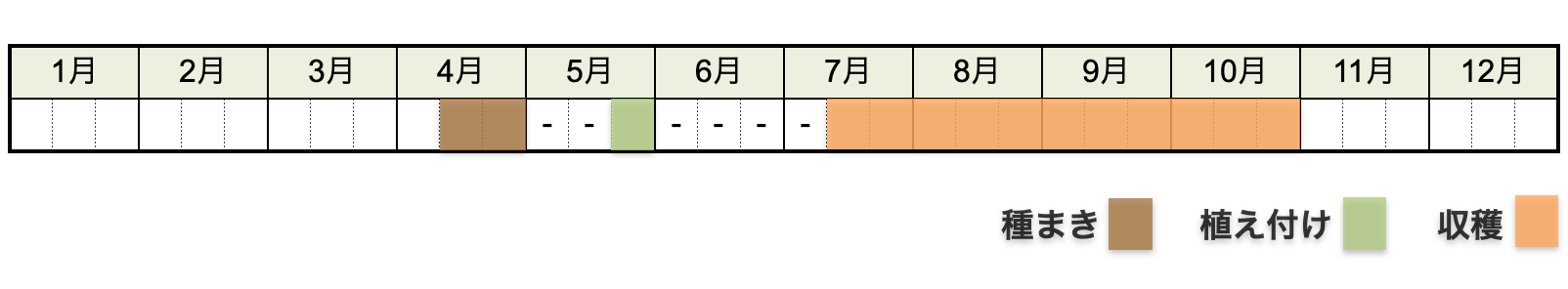

栽培カレンダー

シソ(紫蘇)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

シソは暖かい気候を好むため、気温が上がってから種をまくと発芽が安定します。

夏の間中 収穫が可能で、とう立ちして咲いた花穂や、花のあとに膨らんだ実も利用できます。

栽培方法

シソ(紫蘇)の栽培は、次のような流れになります。

種まき

ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、5〜6粒ずつ種が重ならないようにまきます。

シソの種は発芽の時に光が必要な好光性種子です。そのため、土はできるだけ薄くかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

ポット苗は、ビニール温室などの暖かい環境で育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 本葉が1、2枚出た頃に成長の良い苗を選んで1本に間引き、最終的に本葉4〜5枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 30〜40日 | 20〜25℃ | 20〜25℃ |

芽ジソの収穫

双葉が開いて本葉が出ないうちに間引きしたものは、「芽ジソ」として刺身のつまなどに使えます。

芽ジソをたくさん収穫したい場合は、種をプランターなどに広くばら撒きして間引き収穫し、株を育てる分だけを本葉2枚の頃にポットに移植すると効率的です。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

本葉4〜5枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

ポットから苗を優しく取り出し、40cm間隔で植えます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

追肥・土寄せ

草丈が20cm前後になったら追肥を施し、株元に土寄せをします。

その後も、収穫が始まったら、2週間に1回を目安に追肥を施します。

敷きワラマルチ

夏期の乾燥で根が傷むと、葉がごわごわして質が低下します。

梅雨が終わったら乾燥を防ぐために、株元に「敷きわら」や刈り草などで覆っておきましょう。

こうすることで、土壌水分の蒸散を防ぎ、香り高く柔らかい葉を収穫することができます。

収穫

大葉の収穫

青紫蘇の場合、まずは「大葉」の収穫。

主茎の葉が10枚以上になったら、下の方の大きな葉から収穫します。

香りを保つためには、手で葉を触りすぎないように軸を持つようにしましょう。

収穫が始まったら、2週間に1回を目安に追肥を施します。

赤紫蘇の収穫

赤紫蘇の葉はえぐみやアクが強く、大葉(青紫蘇の葉)のように生食には向いていません。

梅干しの色付け用や紫蘇ジュースの材料など、「赤紫蘇」の葉を大量に使う場合は、株ごと引き抜いて収穫します。

草丈30〜40cmになったら収穫適期です。

自家製 梅干しの作り方

自家製 梅干しの作り方 花穂ジソの収穫

秋が近づくと「とう立ち」して花穂が伸び、下の方から順に花が咲いて実を結んでいきます。

この頃になると葉は小さく品質も悪くなるので、大葉としての収穫は終了

花が咲き始めた頃のものを「花穂ジソ」と言い、刺身のつまや天ぷらして食べます。

穂の付け根から切り取って収穫します。

穂ジソ(シソの実)の収穫

穂の下の方が実を結び、先端に少し花が残る頃が、「穂ジソ(シソの実)」の収穫適期。

「シソの実」は、穂を指でしごくようにして実を採ります。

収穫したシソの実は、醤油漬けや塩漬けなどに。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

シソは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

赤ジソ×青ジソを混植すると色と香りの違いで互いの害虫が忌避できる効果があります。注意点として、混植した状態で花を咲かせると交雑が起こりやすいため、種取りをする場合は混植しないようにしましょう。

また、「サツマイモ」のコンパニオンプランツとして「赤ジソ」を混植することで、サツマイモのつるぼけを抑えて収量アップ&害虫予防の効果があります。