家庭菜園でのハクサイ(白菜)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

鍋料理や漬け物に欠かせない秋冬野菜の代表格、ハクサイ(白菜)。

冷涼な気候を好み、比較的適温の幅が狭いため、キャベツなどに比べて種まきの時期は限定されます。

結球開始時の株の大きさ(外葉の育ち具合)に比例して球の大きさが決まるため、種まきや定植、追肥のタイミングが非常に重要です。

収穫までの日数によって早生(わせ)〜中生(なかて)〜晩生(おくて)の品種があり、それぞれに適した栽培期間があります。初心者の方には、栽培期間が短く、手間が少なくてすむ早生品種がオススメです。

- 適期の種まき時期を守る。早すぎると病害虫が発生しやすく、遅すぎると結球しない。

- 結球開始前に適切な追肥を行う

- 防虫ネットを活用し、早めの害虫防除を心がける

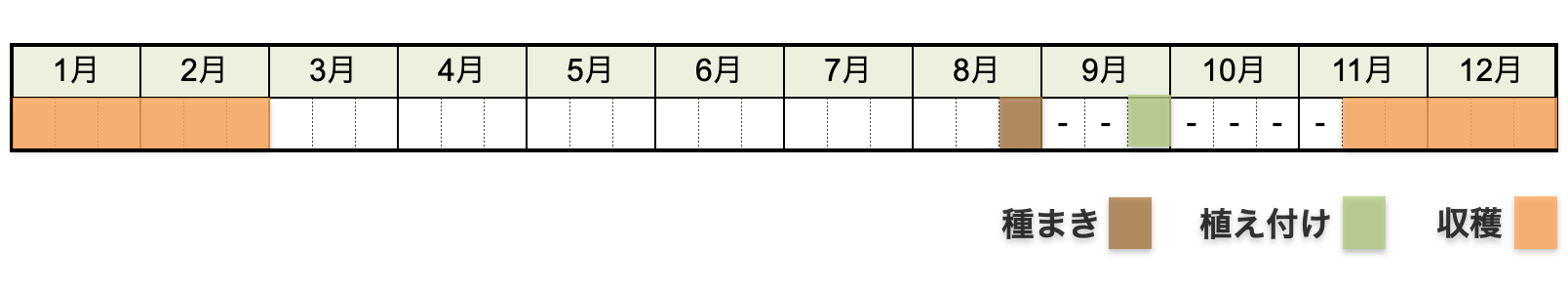

栽培カレンダー

ハクサイ(白菜)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

ハクサイは種まき適期が5〜7日と短く、早いと暑さに遭い、遅いと結球しません。そのため、品種に適応した地域ごとの種まき適期を守ることが大切です。

収穫までの日数によって早生(わせ)〜中生(なかて)〜晩生(おくて)の品種があります。早生品種は種まきから約60日〜70日で収穫可能です。

栽培方法

ハクサイ(白菜)の栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、3〜4粒ずつ種が重ならないようにまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

発芽したら順次間引いて、本葉出始めの頃に2本立ち、本葉2〜3枚の頃に1本立ちに。最終的に本葉4〜5枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約35日 | 20〜25℃ | 15〜20℃ |

土作り

苗の植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

本葉4〜5枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

ポットから苗を優しく取り出し、品種に応じて40〜50cm間隔で植えます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

防虫ネットを掛ける

ハクサイには「アオムシ」や「コナガ」などの害虫がつきやすいので、植え付け直後に「防虫ネット」を掛けて予防します。

また、収穫期には虫害の心配はなくなりますが、そのままトンネルを掛けておくことで霜よけにもなります。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 追肥

ハクサイは外葉が大きくならないと結球しないため、成長に応じた追肥で外葉を十分に育てます。

1回目の追肥は定植から2〜3週間後。株のまわりに施し、除草を兼ねて中耕しておきます。

2回目の追肥はその2〜3週間後、葉が立ち上がり始めた頃に。この頃には畝全体が葉で覆われているため、葉を傷つけないよう注意しながら、畝の肩に施します。

結球し始める

外葉が15枚くらいになると、結球し始めます。

この頃から水分要求量が増えるので、雨が降らない時は水やりをしておきます。

収穫

ハクサイの頭を手のひらで押さえてみて、かたく締まっていたら収穫適期です。

外葉を押し広げて結球部分を傾け、株元を包丁で切り取って収穫します。

霜や寒風にさらされると、球の頂部や外葉がカサカサになり、そこから腐ったりしてくるため、初霜が降りる前に収穫を終えるようにしましょう。

収穫期の防寒対策

12月に入り霜が降りると、寒さでハクサイが傷んでしまいます。

すぐに収穫しない場合は、結球部分を外葉で包み込むように、上部を紐で縛っておきます。

こうすると外葉が枯れるだけで中の葉は守られるので、しばらく畑に置いておくことができます。

春が近づくと、とう立ち(花茎が伸びること)してしまうため、それまでには収穫を終えるようにしましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ハクサイは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ハクサイと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

葉が巻かなかったのは、定植時期が遅かったか、肥料が少なかったのが原因です。

結球には、初秋の成長期に一定の葉数が育っている必要があります。そのためには、適期の種まきと定植、元肥をしっかり与え、生長に応じて追肥することで、健全な株に育てることが大切です。

本格的な寒さがくる前に、外葉が大きく広がり、しっかり育っていれば、放っておいても巻き始めます。

生長が遅れているようであれば、ビニールトンネルを設置して保温し、生長の遅れを取り戻しましょう。