家庭菜園でのピーマン・パプリカの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

緑色のピーマンは多少の苦味もありますが、赤や黄色に完熟して甘みがでるカラーピーマン、肉厚なパプリカも人気。

上手に育てれば、夏から秋にかけて1株40〜50個も採れるので、肥料を切らさないよう定期的な追肥が大切です。

苗作りは温度管理が難しいので、家庭菜園など小規模なものでは、市販の苗を利用するのがオススメです。

- 定期的に追肥を施して草勢を保つ

- 果実が一斉に多くついたときは、若採りして草勢を回復させる

- カラーピーマン・パプリカは、完熟してから収穫する

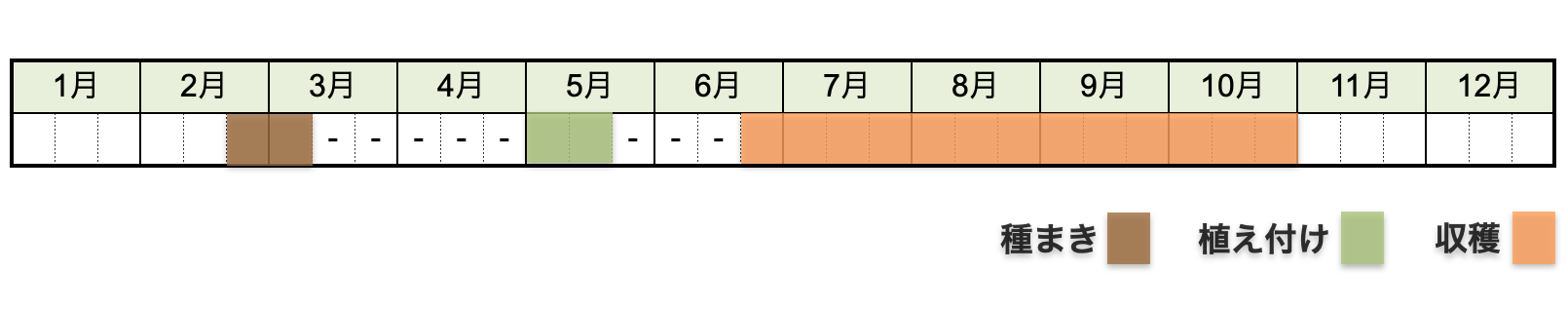

栽培カレンダー

ピーマン・パプリカの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

2月下旬に種をまいてポットで育てた苗は、5月上中旬に植え付け、7月から10月まで長期間収穫できます。

尚、ピーマン・パプリカは寒い時期に長期間の育苗が必要となり、種から育てる難易度は高め。家庭菜園で少数の栽培であれば、市販の苗を購入するのがオススメです。

カラーピーマンとパプリカの違い

ピーマンもパプリカも、どちらもトウガラシの甘味種です。

ピーマンは緑色ですが、これは未成熟のものを収穫しているため。ピーマンは完熟すると赤色や黄色、オレンジなどに色付き、その完熟果がカラーピーマンです。

パプリカは、カラーピーマンの中で大型で肉厚な品種のものを指します。

栽培方法

ピーマン・パプリカの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

セルトレイに種まき用の培養土を入れ、1粒ずつ種をまきます。その上に軽く土をかぶせ、全体に水をやります。

発芽して本葉2枚の頃に、ポット(直径12cmの4号サイズ)に移し替えます。(ポット上げ)

はじめからポットにまく場合は、ポットに3粒ずつ種をまき、本葉が出た頃に間引いて1本立ちにします。

まだ寒い時期の育苗となるため、ビニール温室やヒーターなどの保温・加温機材を使い、生育適温に注意しながら温度管理します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 最終的に、1番花が咲き始めた状態の大苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 60〜70日 | 25〜30℃ | 23〜30℃ |

ピーマン・パプリカは種をまいてから植え付けまで60〜70日と長期間の育苗が必要となり、寒い時期なので温度管理も欠かせません。

家庭菜園などで少しの株数しか育てないのであれば、育苗の手間と難易度を考えると、市販の苗を利用するのがオススメです。

市販の苗は9cmポットに入っているものが多いので、12cmポットに移し替えて大きく育てましょう。

土作り

苗の植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

苗が大きく育ち1番花が咲き始めた頃、畑に植え付けましょう。

ピーマンもパプリカも高温を好むため、晴天の午前中に定植して活着を促進させます。

ポットから苗を優しく取り出し、根を崩さずに浅めに植え付けます。株間は50cmほど。茎が弱くて風で折れやすいので、定植と同時に仮支柱を立てて支えておきます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

マルチング

土の乾燥を防ぎ、泥はねなどから病気を予防するため、マルチングしておきます。

植え付け前にマルチフィルムを張っておくか、植え付け後に、株元に「敷きワラ」を敷いておきます。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 仕立て・支柱立て

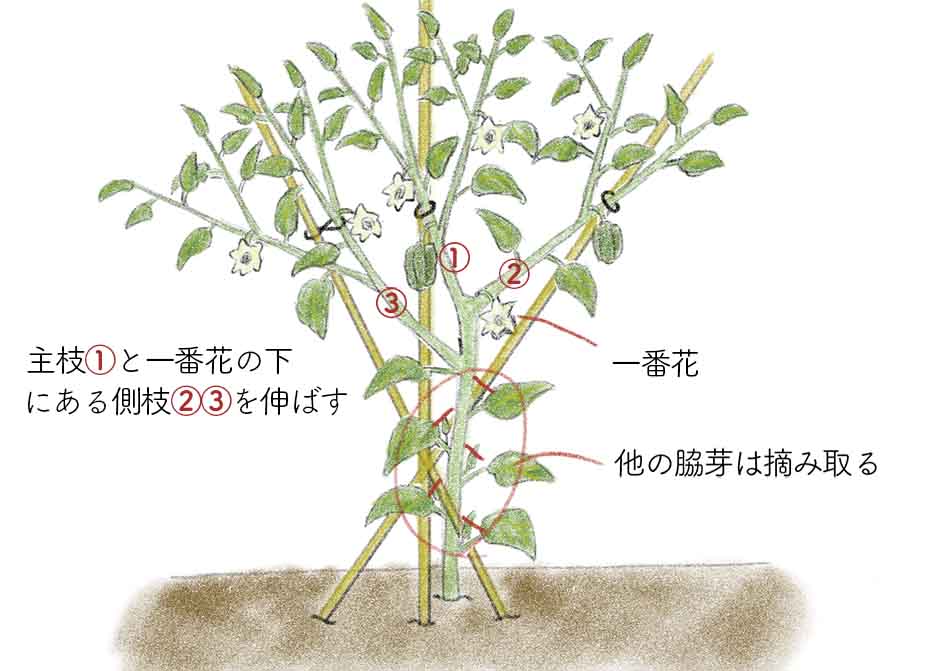

仕立て

一番花のすぐ下で分かれる2本のわき芽を伸ばし、側枝とします。主枝とその2本の側枝を育てることで「3本仕立て」にします。

これより下のわき芽は全て摘み取ります。

伸ばした茎はV字型に2つに分かれ、その茎がまた2つに分かれて、どんどん茎をふやしていきます。果実はその分岐点に付きます。

放っておくと過繁茂になり実がつきすぎて樹が弱ってしまうため、葉が茂りすぎると枝を間引いたり、収穫の時に内側に向かって伸びる茎を摘芯して花の数を減らすなど、草勢の維持に努めましょう。

支柱立て

ピーマンは根が浅く、実が付き始めると株全体が重くなって強風などで倒れやすいため、早めに「支柱」を立てて固定します。

先の図のように、真ん中に1本・側枝用に2本を斜めに交差させて支柱を立て、主枝・側枝それぞれを支柱に誘引・固定します。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 追肥・水やり

栽培期間を通じて肥料切れを起こさせないように、定期的に追肥します。

1回目の追肥は、植え付けから2週間後。株元に施します。

収穫が始まったら、2〜3週間に1度のペースで追肥。畝の片側の裾に交互に施します。

乾燥が続くと奇形果やカルシウム不足による尻腐れ果ができるため、少雨の夏はしっかりと水やりをします。

過湿にも弱いので、水やりは乾燥した時だけ。

摘果

やがて、ピーマンの花がたくさん咲き、それぞれ結実して小さな実がつきだします。

一番果の若採り

ピーマンの一番果は早い段階でつくため、養分を株の成長に回すように、小さいうちに摘み取ります。

カラーピーマン、パプリカは樹勢に応じて摘果

未熟果を収穫するピーマンに比べ、完熟果を収穫するカラーピーマン・パプリカは、開花から収穫までの期間が長くなります。そのため、枝につく果実をそのまま全部付けておくと、株の負担が大きくなり過ぎます。

長期栽培に耐えられるよう、下方の節についた果実は小さいうちに全部摘み取って、まずは株を育てることを優先。

それより上は果実を肥大させますが、はじめのうちは緑色の未熟果のうちに収穫し、その先は着色した完熟果にするなど、草勢を見て株の生育をコントロールしましょう。

収穫

ピーマンは開花から15〜20日で収穫適期。色つやが良くなり、実に張りが出たら収穫します。

ヘタの上の部分をハサミで切って収穫します。枝が弱くて折れやすいので注意しましょう。

カラーピーマン・パプリカは完熟してから収穫

パプリカは開花から50〜60日で収穫適期。

最初はピーマン同様に緑色の実をつけ、そこから実が熟して色がつき始めます。完熟して色むらがなくなり、ツヤが出てきたら収穫します。

尚、ピーマンもパプリカも、採り遅れると果皮のツヤがなくなり、シワが寄ってしまうので、光沢とハリのあるうちに収穫しましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ピーマン・パプリカは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにします。

連作を避けられないときは、接木苗を利用するようにしましょう。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ピーマン・パプリカと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

ピーマンのお尻が黒くなって腐るのは、カルシウム欠乏が原因で起こる「尻腐病(しりくされびょう)」という生理障害。

- 土のカルシウム不足 → 土作りの際にカルシウム(石灰資材)を入れる

- 土が乾燥しすぎてカルシウムの吸収が悪い → 適度に水やり

- 根張りが悪くてカルシウムの吸収が悪い

- 窒素過多でカルシウムの吸収が阻害されている → 肥料バランスの見直し

既に発症している場合は、いずれかの理由で根からカルシウムが吸収できていない状態なので、葉面散布によるカルシウムの補給が有効です。(予防にも。)

ピーマンは1株で100以上の花をつけますが、実になるのは5〜6割程度なので、多少の落花は心配ありません。

しかし、一度に大量の落花があるときは、なり疲れの可能性があります。

対策としては、すぐに追肥する、中耕して通気性を改善する、水やりする、また、実を若採りして株の回復を図ります。

果面に強い日差しが当たりすぎると、白くなって陥没します(日焼け果)。

枝を整枝する際は刈り込み過ぎないよう、内側に伸びて混み合ってきた部分だけを整枝しましょう。