家庭菜園でのニンニクの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

病害虫の心配も少なく、手間を掛けなくても育ってくれるニンニク。

風味と香りが立つ大きな球を育てるには、秋の肥沃な土作りとタイミングのよい追肥がポイントです。

長期保存もできるので、大量に栽培して保存しておくと便利です。

- 栽培する地域の気候に合った品種を選ぶ

- 越冬前と春先の2回の追肥を行う

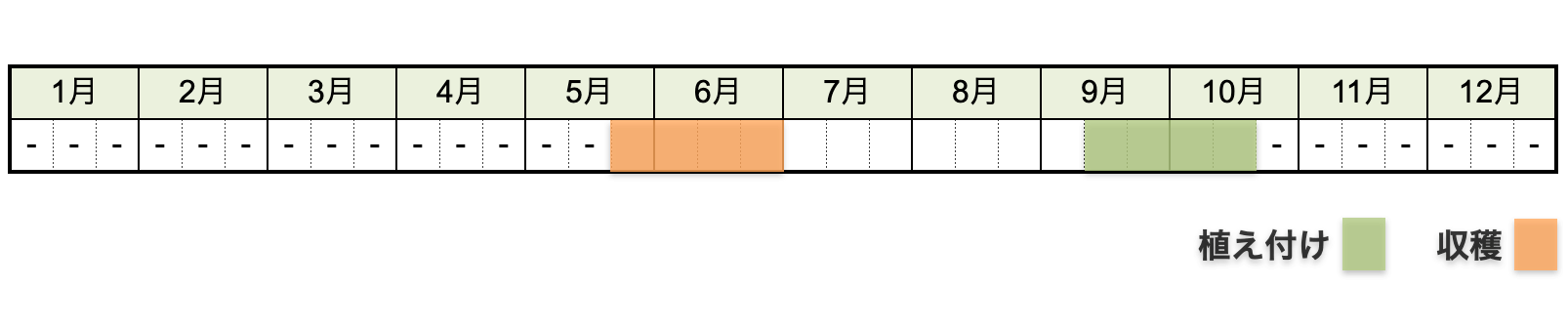

栽培カレンダー

ニンニクの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

秋に植え付け、越冬して春になるとニンニクの鱗茎も成長し、6月頃に収穫することができます。

栽培方法

ニンニクの栽培は、次のような流れになります。

種球の準備

ニンニクの種球は、植え付け時期になると種苗店やホームセンターで販売されます。

栽培する地域の気候に合った品種を選びましょう。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

ニンニクの植え付け時期は、夏の暑さがしっかりと落ち着いた頃。

ニンニクの表皮を剥がして、種球を1片ずつの鱗片に分けます。ばらした鱗片を包んでいる薄皮は、むかずにそのままにしておきます。

大きな鱗片ほど大球になりやすいので、傷や歪みのあるものを避け、大きくて形が整ったものを選びます。

また、干からびたり、カビが生えたり、病斑があるものは避けましょう。種球がウイルスに感染していると、葉がよじれて伸びない「モザイク病」になってしまいます。

株間15cmで、深さ5cmほどの穴をあけ、芽(尖った方)を上にして1片ずつ植えつけます。

植え付けた後は、たっぷりと水をやります。

薄皮をむいて植え付ける方法も

最近では、薄皮をむいて植え付ける栽培方法も行われています。

皮は水分をはじくため、保存時には種球を保護してくれます。ところが、皮を付けたまま植え付けると、土中の水分を吸いにくいため発芽が遅くなります。

薄皮をむいて植え付けると、発芽が早くなり、その後も生育が早く、充実した株で冬を迎えることができるため、最終的に収穫する球も大きく育ちます。

鱗片(種球)の乾燥を防ぐため、皮をむくのは植え付けの直前に行いましょう。

芽かき

植え付け後30日ほどで、発芽します。

草丈10cm〜15cmの頃、1株から2本の芽が出ていたら、勢いの弱い方の芽をかき取って1本にします。

一緒に抜けてしまわないように、残す方の芽の生え際をしっかり押さえてかき取るようにします。ハサミで地上部だけ切ると再び伸び出してくるので、根元から引き抜いておきましょう。

追肥

秋に植え付けてから、収穫までに2回の追肥を行います。

1回目の追肥は、草丈が30cmほどに伸長した12月頃、株元に追肥を施します。

光合成によって葉で作られる養分が、冬の間に根と茎に蓄えられ、春になって鱗茎に転流されるので、越冬前に地上部を十分に生育させておく必要があります。

2回目の追肥は、球の肥大が始まる直前の2月下旬〜3月中旬、1回目と同様に施肥します。

最後の追肥(止め肥)は、球が肥大する直前に与えるのが基本。遅れると貯蔵性が落ち、収穫後に腐りやすくなります。

花茎(ニンニクの芽)は摘み取る

4〜5月になると「とう立ち」して花茎が伸び出します。

そのまま放っておくと、花の方に栄養が取られ地下部の球が太らなくなるため、適当な時期に摘み取ります。付け根からハサミで切り取るか、掴んで引っ張るとスポッと抜けます。

引っ張りすぎて株を傷めないよう、株元を手で持って押さえながら引き抜きます。抵抗があれば無理に引き抜かず、途中で折っても構いません。

摘み取るタイミングは、葉の先端と同じくらいの高さになったとき。早すぎると球が分かれてしまい、遅すぎると花茎に栄養が取られて風味が落ちてしまいます。

摘み取った花茎は「ニンニクの芽」として食べられます。

収穫

収穫適期は6月頃、地上部の葉が全体の30〜50%ほど枯れてきたら収穫の目安です。

株元の茎を手で握り、真上に引き抜いて収穫します。

土が湿っているときに収穫すると保存中の球が傷みやすいので、2〜3日晴天が続いたときに収穫しましょう。

収穫後、2〜3日ほど畑や軒下に並べて乾かしておきます。

収穫が早過ぎると球の肥大化が十分でなく、また、採り遅れると球割れが発生するので、適期を逃さないようにしましょう。

適期に収穫されたニンニクは茎の部分が細く締まりますが、収穫が早いと茎の部分は太くなります。

貯蔵

茎が乾燥したら茎葉を30cmほど残して切り落とし、根も切り落として、3、4個ずつ茎のつけ根をヒモで縛って束ねます。さらに2束ずつヒモで縛って吊るせるようにします。

縛り方はタマネギと同様。

風通しがよく、雨と直射日光が当たらない軒下などに吊るしておくと、長期保存ができます。

尚、あまり長くおくと休眠から覚めてしまうので、芽が出る前に食べてしまうか、スライスして冷凍保存しておくと便利です。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ニンニクは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ニンニクには「青枯病」や「立枯病」などの病原菌を抑える微生物が共生しているため、コンパニオンプランツとしての利用もオススメです。

ニンニクと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

一方で、ニンニクと相性の悪い野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

スーパーで販売されている食用のニンニクでも、植え付ければ育てることができます。

但し、栽培用ではなく食用として管理されていたものなので、芽が出にくいように萌芽抑制処理されている可能性もあります。(発芽しない/しにくい)

また、品種によって育てやすい環境が異なるため、確実に育てるのであれば、地域に合った栽培用の種球を使うことをオススメします。

ニンニクは発芽まで1ヶ月ほど掛かります。それ以上経っても出ない場合は、種球が地中で腐ってしまっている場合があります。

ニンニクの芽は、とう立ちして伸びた花茎です。

放置しておくと蕾が開花して栄養が取られてしまい、良いニンニクができなくなるので、早めに摘み取ってしまいましょう。

摘み取った花茎は「ニンニクの芽(茎ニンニクとも呼ばれる)」として食べられます。

写真は収穫後に外干していたにも関わらず、中は湿って柔らかくなりかけているニンニク。

原因はいくつか考えられます。

- 最後の追肥(止肥)が遅すぎた

- 収穫時期が早すぎたために、まだ生育期で水分が多く含まれていた

- 土が湿っている時に収穫した

保存には向かないので、腐ってしまう前にはやく食べてしまいましょう。