家庭菜園でのソラマメ(そら豆)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

豆のサヤが空に向かってまっすぐ上に伸びることから、その名で呼ばれるソラマメ(空豆)。

栽培期間の長い野菜なので、冬越しの寒さ対策のほか、適期の追肥をきちんと施すことが大切です。

ソラマメは旬の期間が短く、鮮度が落ちるのも早い作物ですが、それだけにタイミングよく収穫した新鮮なものは別格の美味しさです。

- 連作は避け、マメ科の作物を植えていないところに定植する

- 開花後は寒さに弱いので、適期の種まきを行う(早まきしない)

- ウイルス病にかかりやすいので、アブラムシ防除を心掛ける

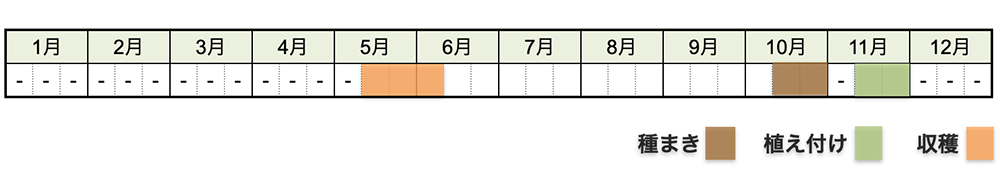

栽培カレンダー

ソラマメ(そら豆)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

秋に種をまいて育てた苗は畑で冬越しさせ、春に収穫することができます。

ソラマメは本葉5枚までの幼苗時は寒さに強いですが、大きく育つと耐寒性が弱くなります。

越冬時には寒さに強い適度な大きさの苗であることが重要なので、無理な早まきはせず、地域での種まき適期に従いましょう。

栽培方法

ソラマメ(そら豆)の栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

畑に種を直播きすることもできますが、豆類の中でもソラマメは特に播種後の鳥害が多いため、育苗して植え付ける方が安心です。

ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、1粒ずつ種をまきます。

このとき、黒いすじの入った「おはぐろ」と呼ばれる部分を斜め下に向け、立てるように押し込んで種をまきます。

最終的に、本葉2〜3枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 20日前後 | 20℃前後 | 16〜20℃ |

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

ソラマメは連作障害が出やすいので、数年間はマメ科野菜を育てていない場所を選びましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け(定植)

本葉2〜3枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

ポットから苗を優しく取り出し、40〜50cm間隔で植えます。

直播きの場合

ソラマメの種は、畑に直接まくこともできます。

株間40〜50cmの間隔でまき穴をあけ(点まき)、1つの穴に2粒ずつ、ポットに種を撒くのと同様に、おはぐろを下に向けて浅めに種をまきます。

種まき直後は、カラスやハトが豆や芽を食べてしまうことが多いので、本葉が出るまで「不織布」などをベタ掛けしておきましょう。

発芽したら、生長のよい苗を1本残して間引きします。

防寒対策

霜が直接当たると傷みやすいので、1月から2月にかけての厳冬期には、トンネルに不織布や寒冷紗をかけておきます。

また、株元にもみ殻をまいておくと、防寒対策に加え乾燥を防ぐこともできてオススメです。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 整枝・土よせ・追肥

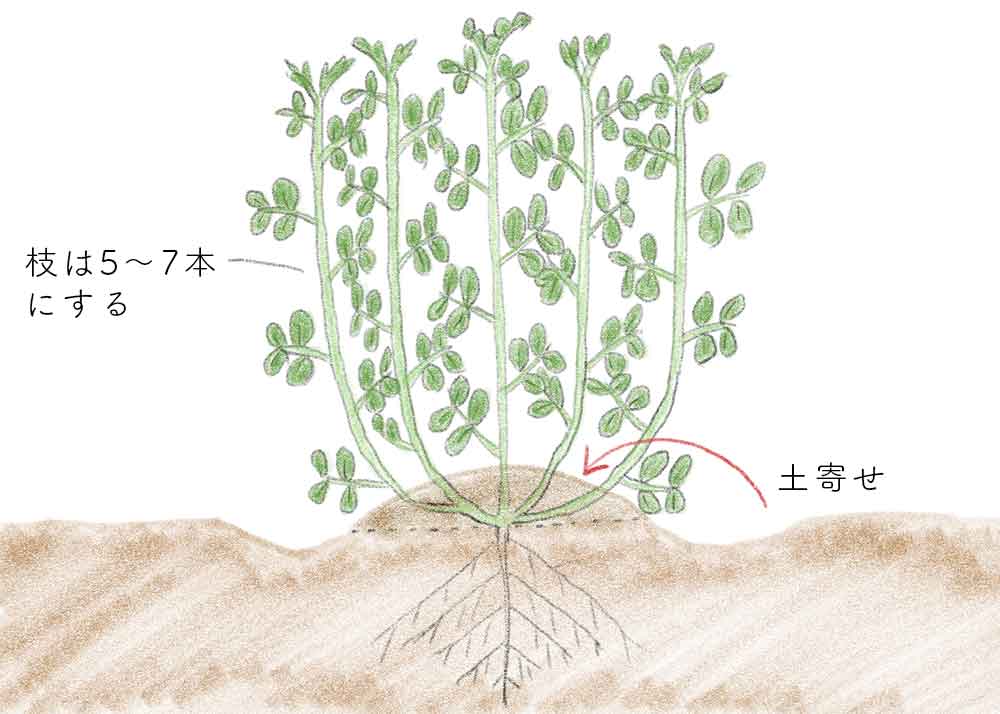

春になり、次々と枝が分枝・生長し、開花が始まった頃、成長の良い枝を5〜7本残し、他は摘み取ります。

放任しておくと倒れやすくなるので、分岐部が隠れるように株元に土寄せをしておきます。

このタイミングで株間に追肥を施しておきましょう。

支柱立て

草丈が伸びてきたら、成長に合わせて株を囲うような形で支柱を立て、テープやひもを張って倒伏を防ぎます。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 摘心

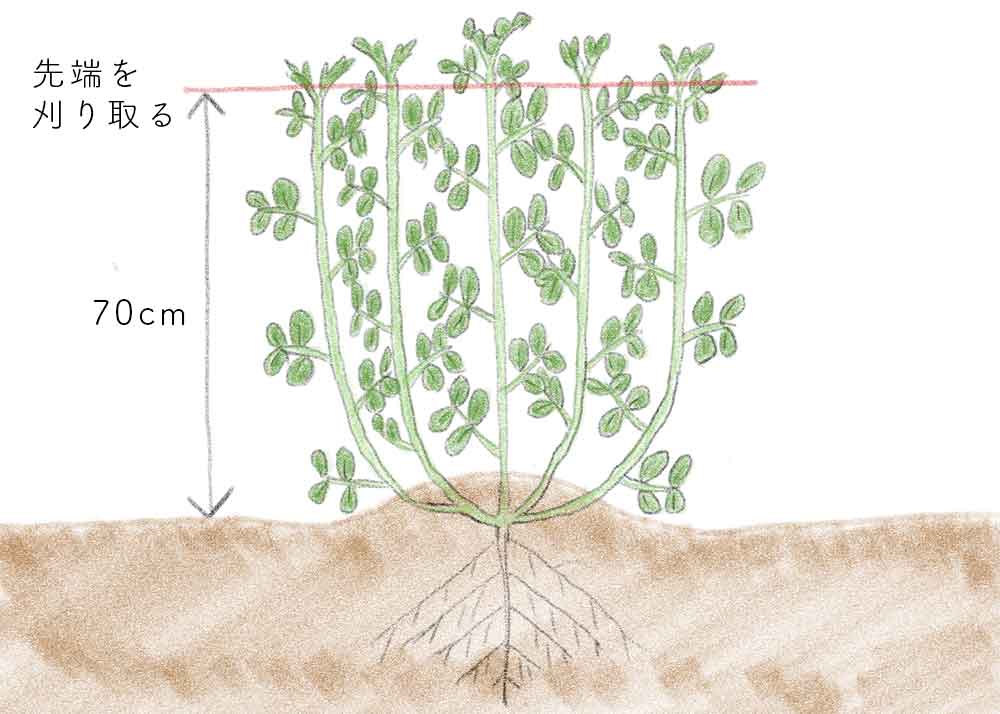

草丈が70cm〜80cm程になったら、茎の先端(成長点)を刈り取っておきます。こうすることで、養分が花や実に回るようになります。(摘心)

また、春先になると枝先から群がる「アブラムシ」の増殖を抑えることができ、倒伏防止にもなります。

収穫

上を向いて開花・結実するソラマメですが、マメに養分が転流すると、サヤが下向きに垂れてきます。

そして、マメが十分に肥大すると背筋が黒褐色になって光沢が出始めます。これが収穫適期の目安です。

サヤを触って中のマメが膨らんでいることを確認したら、ハサミで切って収穫します。

尚、収穫後は鮮度が落ちやすいので、早めに調理して食べるようにしましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ソラマメは連作障害が起きやすい代表的な野菜です。

連作障害による生育不良は、野菜の根から分泌される「生育抑制物質」によって引き起こされることもあります。ソラマメは生育抑制物質を出すことで知られており、それは何年にも渡って地中に残り、ソラマメ自身の生育を悪くします。

そのため、同じ場所での栽培間隔を4〜5年あけるようにしましょう。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ソラマメと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

ソラマメの種は大きく、発芽には十分な酸素と水分が必要です。発芽の失敗が多いのは、この性質に合わないまき方をしているため。

深くまきすぎないよう、おはぐろ部分を斜め下向きに、マメの尻が少し見える程度に浅く埋め込みます。

セルトレイの場合は水が乾きやすいので、適宜水やりをしましょう。

大丈夫です。ただし、収穫につなげるための対処が必要です。

ソラマメは主にわき芽(側枝)に実がつくので、植え付けた後、冬越し前(12月中旬ごろ)に主枝の先を「摘心」して起きます。摘心することでわき芽の発生が促進され、実が付きやすくなります。