家庭菜園でのトウモロコシの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

高温で日当たりがよい場所を好み、真夏に収穫が楽しめるトウモロコシ。

鮮度が落ちやすく、もぎたての実をその日のうちに食べるのが一番なので、ぜひ家庭菜園で挑戦してみたい1つ。

実(雌穂)は1株に複数つきますが、充実した実を作るため、1つだけを残して他は取り除きます。

確実に受粉させること、実に害虫がつくのを防ぐことが成功のポイントです。

- 受粉率を高めるために、同じ株数でも1列より2列に並べて植える方がいい

- 「アワノメイガ」の被害を抑えるために、授粉に必要な分を残して雄穂は早めに切り取ってしまう

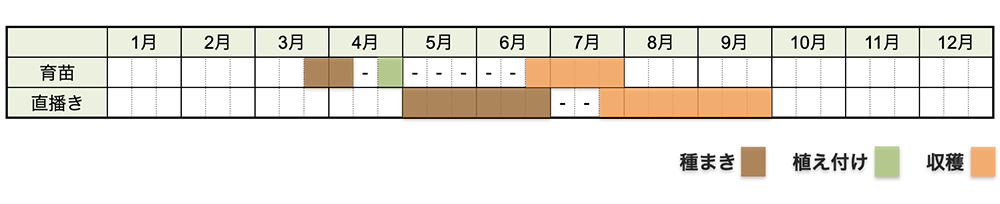

栽培カレンダー

トウモロコシの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

育苗して植付けた後、直播きで時期をずらすことで、長期間収穫が楽しめます。

育苗して植え付け(早まき)することで、トウモロコシの大敵「アワノメイガ」の発生ピーク時期をずらして被害を軽減する効果も。

栽培方法

トウモロコシの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

気温が暖かくなる5月以降であれば、畑に種を直播きすることもできます。直播きの場合

ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、3粒ずつ指で1cmの深さに押し込んで種をまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

まだ寒い時期の育苗となるため、保温資材を使って暖かい環境で育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 発芽した株は間引かずに3本とも育て、最終的に草丈15cm程度の苗に仕上げます。

セルトレイの場合

セルトレイなら128穴に1粒ずつ種をまき、本葉3〜4枚のセル苗をそのまま植え付けます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 20〜30日 | 25〜30℃ | 20〜30℃ |

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

トウモロコシは、水はけのいい土壌を好むので、砂質の畑でよく育ちます。水はけが悪いと根腐れを起こすので、水はけの悪い畑では高畝にするか、もみ殻をすき込むなどして排水性を良くしましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

ポットまきから3〜4週間、草丈15cm程度に苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

ポットをはずして1本ずつに分けたら(根を切らないように注意)、株間30cmで2列植えにし、たっぷりと水をやります。

直播きの場合

種を畑に直接まく場合は、株間30cmの間隔でまき穴をあけ、1つの穴に3粒ずつ、種が重ならないようにまきます。(点まき)

直播きの場合は鳥につつかれやすいので、発芽揃いして葉が緑化するまで「不織布」などをベタ掛けしておくと安心です。

草丈が10〜15cmに伸びたら、間引いて1本立てにします。

トウモロコシは、異なる品種を近くに植えると、交雑して品種本来の特性が出ないことがあります。

複数の品種のトウモロコシを育てる場合は、トウモロコシの花粉が飛ぶ距離(100~200m)では育てないように注意しましょう。避けられない場合は、開花時期がずれるように種まき時期を調整するなど工夫が必要です。

追肥・土寄せ

トウモロコシには地上部の節から枝根が発生する性質があります。

土寄せを行うことで枝根がたくさん伸びて生育がよくなり、また、トウモロコシは背が高くなるので倒伏防止にもなります。

追肥・土寄せ 1回目

草丈50〜60cm、本葉6〜8枚の頃、1回目の追肥をします。

この頃は、雌穂が分化する直前で、ここで穂の大きさと粒の数が決まります。

株元に追肥を施し、しっかりと土寄せをしておきます。

追肥・土寄せ 2回目

株の先端に雄穂が見えた頃、2回目の追肥・土寄せをします。

この頃は、雌穂からヒゲ(絹糸)が出る1週間前にあたり、受粉に備えて草勢をピークに持っていくための大切な時期です。

草丈も高くなってきているので、株元にしっかりと土寄せをしておきます。

水やり

雄穂が出穂してから収穫までは、乾燥させないように注意します。

この時期に水切れすると、先端まで実が入らなかったり、穂の太りが悪くなります。

受粉・摘果

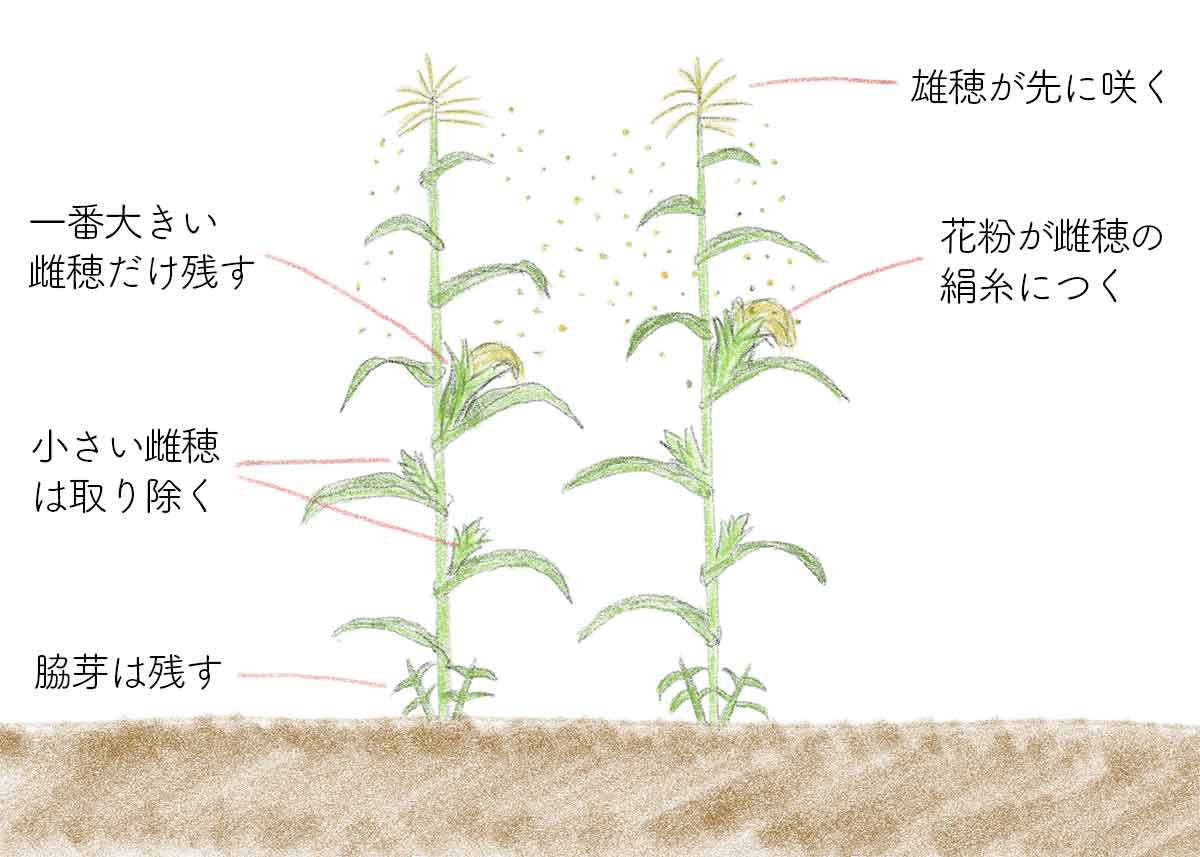

トウモロコシは、雄穂(雄花)の花粉が雌穂の絹糸(ヒゲ)について自然に受粉します。

しかし、トウモロコシは自家不和合性という性質があり、同じ株の花粉をつけても受粉しません。(他の株の雄穂から飛散した花粉により受粉します。)

そのため、家庭菜園など株数が少ない場合は、人工授粉しておくと確実です。

また、実入りのいいトウモロコシを収穫するために、1株に1つの雌穂を残して摘果し、わき芽はそのまま残しておくようにします。

人工授粉

雄穂が伸びて花粉を散らすようになったら、茎を揺らして花粉を飛散させる、または、雄穂を切り取って隣の株の雌穂のヒゲに擦り付けて花粉を付けます。

雌穂から出る絹糸の1本1本は、雌穂の中のトウモロコシの粒1個1個と繋がっており、受粉がうまくできていないと、部分的に歯抜けになったり、大きさが不揃いになります。

雄穂を切って害虫対策

トウモロコシによく発生する害虫「アワノメイガ」は、雄穂に誘引されて産卵し、幼虫が雌穂について実を食害します。

それを防ぐために、受粉が終わったら雄穂を切り落としておきましょう。(雌穂の絹糸(ヒゲ)がチリチリになったら受粉が終わったサイン。)

摘果(除房)

トウモロコシは1株に2〜3本の雌穂ができますが、実入りのいいトウモロコシを収穫するために、1株に1つの雌穂を残して摘果します。

ヒゲ(絹糸)が発生した頃に、最も生育の優れた最上部の雌穂を残して、他の雌穂はかき取ります。

尚、下の方についた雌穂は、小さいうちに摘果することで、ヤングコーンとして食べることができます。

ヒゲが出てから1週間ほどの実が食べ頃です。

摘果したトウモロコシ、ヤングコーン(ベビーコーン)を食す

摘果したトウモロコシ、ヤングコーン(ベビーコーン)を食す わき芽かき(除げつ)は行わない

株元からはわき芽(分げつ)が出てきますが、わき芽かき(除げつ)はせずに残しておきます。

株全体の葉の面積が増えて光合成が活発になり、より多くの養分が作られて穂の太りがよくなります。根張りもよくなり、倒伏しにくくなる効果もあります。

収穫

花粉がついて受粉してから3週間ほど、ヒゲが茶色に縮れてきたら収穫適期です。

目安としては、手で押すと中身の手応えを感じる、または、外皮を少しむいて上部の実の膨らみを見て確認します。

収穫は、雌穂を持って、下に押し倒すように折り取ります。

収穫が早すぎると甘みが不十分で、遅すぎると実が固くなってしまいます。収穫最適期は2〜3日と短いため、美味しいタイミングを逃さず収穫しましょう。収穫後も数時間で甘みが落ちるので、すぐに食べない時は茹でて冷凍しておくのがオススメ。

また、ヒゲが茶色く縮れてもタワラ(実)がふっくらしていないものは、うまく受粉ができなかったもの。このまま生育させても肥大しないので収穫してしまいましょう。

茎付き収穫で糖度保持

トウモロコシを茎付きで収穫すると、朝収穫して夕方まで糖度を保持することができるとのニュースを拝見しました。

3節分の茎を付けて収穫。立てて保管するとより糖度保持効果が高いとのこと。

うちでも試してみましたが、確かにいつもより甘さが保てているように感じました。

また、直売所などで販売する際には、見た目でもお客さんにアピールできるのではと思います。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

トウモロコシは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

トウモロコシと相性のいい野菜には、次のようなものがあります。

トウモロコシ×インゲン

トウモロコシ×エダマメ

栽培Q&A

稀に奇形トウモロコシができます。

写真のものは雄穂と雌穂が混ざってしまっています。こういうものは早めに摘果してしまいます。