家庭菜園でのアスパラガスの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

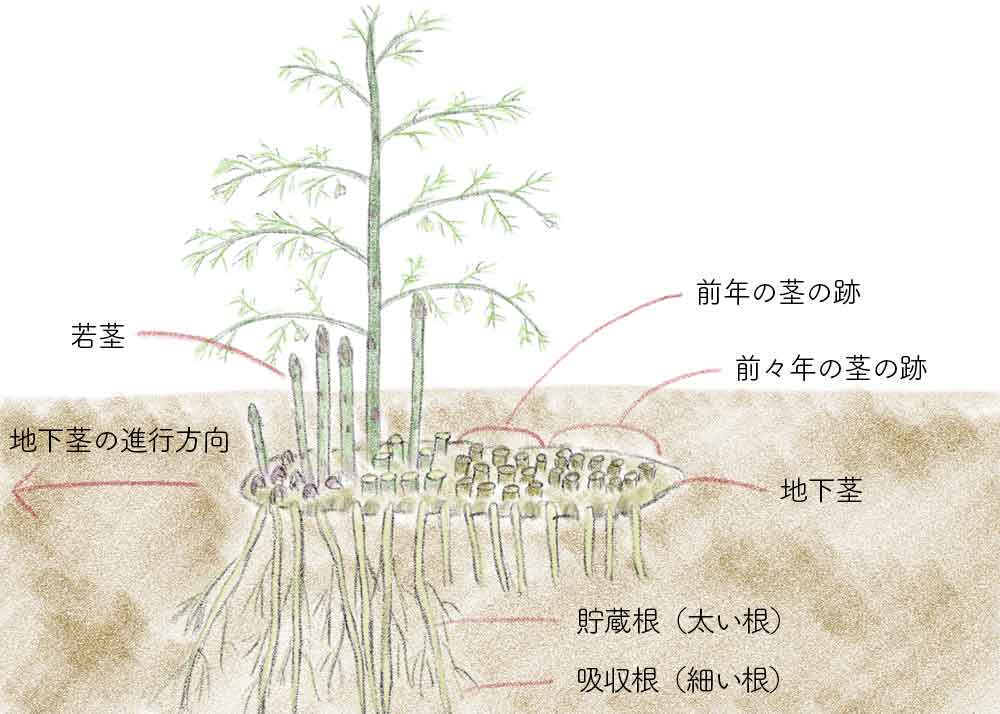

アスパラガスは、毎年春に伸びてくる若い茎(若茎)を食べる多年草の野菜です。適切に管理すれば、ひとつの株で10年以上収穫を続けることができます。

アスパラガスには地上茎と地下茎があり、私たちが食べるのは地上茎の部分。地下茎からは「貯蔵根」と呼ばれる太い根が伸びており、夏から秋にかけて蓄えられた養分が翌年の地上茎の生長に使われます。

このため、植え付けから1年目と2年目は収穫を行わず、株を養生させて貯蔵根に十分な養分を蓄えさせます。そして、植え付け3年目の春から収穫を始めます。

早く収穫を楽しみたい場合は、すでに数年間育てられた根株(市販の苗)を購入し、植え付ける方法もあります。この場合、植え付けた翌年から収穫を始められることが多いです。

- 一度植えると10年以上栽培が続くので、植え付け場所はよく考えて決める

- 早く収穫したいなら、根株(市販の苗)を植え付ける

- 次年度によい新芽を出させるための養分貯蔵を考え、適切な栽培管理を行う

栽培カレンダー

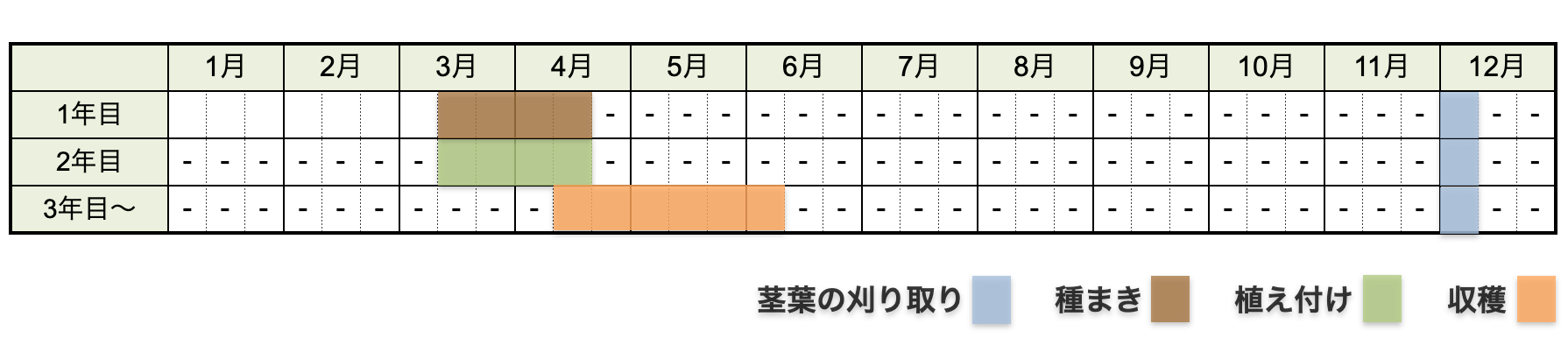

アスパラガスの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

3月〜4月頃に種まきして苗を作り、2年目の春に植え付け、3年目の春から収穫を始めます。毎年冬には枯れた茎葉を刈り取ります。

根株(市販の苗)を植え付けて栽培する場合は、苗が販売される晩秋または早春に植え付け、初年度から収穫することも可能です。

栽培方法

アスパラガスの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

ポット(直径9cmの3号サイズ)に種まき用の培養土を入れ、3粒ずつ種が重ならないようにまきます。

その上に軽く土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

発芽して草丈が5cmほどになったら、間引いて1本にします。

育ち具合を見ながら適宜 追肥を行い、夏場は乾燥した場合に水やりをします。

冬に茎葉が枯れたら地上部を切り取ります。

もっと早く収穫を楽しみたい場合は、すぐに植え付けができる「根株(市販の苗)」を購入すれば、育苗の1年間を待つ必要がなくなります。

土作り

2年目の春、苗の植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

同じ場所で10年ほど栽培することを考慮して、植え付け場所を選びましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

2年目の春に、畑に定植します。

株間40cmで植え穴を掘り、苗をポットから外したら根鉢が傷まないようにそっと植え穴に入れ、土を寄せ戻して株元を軽く手で押さえます。

植え付け後にたっぷりと水やりしておきます。

市販の苗(根株)を植え付ける場合

種まきから始める栽培法とは別に、写真のような、市販の苗(すでに数年間栽培された根株)を購入して植え付ける方法もあります。

アスパラガスの苗は、秋に葉が黄化して休眠期に入ってから掘り上げられ、店先に並ぶのは晩秋または早春。

この場合、植え付け時期は苗を入手次第となり、初年度から収穫することも可能。少しでも早く収穫したい人にオススメです。

根を広げて埋められる大きさ、苗の上部が5cmほど埋まる深さに穴を掘ります。株は芽を上に向けて、根を放射線状に広げて植え付けます。

はじめの年は収穫せずに株を充実させる

春になって気温が上昇してくると休眠が解かれ、若茎が伸び始めます。

植え付けた年は収穫せずに親茎として伸ばし、光合成を活発に行わせて育てます。

この時期に、根茎を太くさせて、養分をたっぷりと蓄えさせます。

追肥・土寄せ

茎が盛んに伸びる5月から夏にかけて計3〜4回、月に1回のペースで追肥します。

畝の片側に交互に追肥して、軽く土寄せをしておきます。

倒伏防止

草丈60cmほどになったら、四隅に「支柱」を立ててヒモを張り、茎が倒れないようにします。

3年目以降で茎葉が茂ってくると、1.5mほどの高さまで育ちます。

伸長にあわせて、ヒモを2〜3段張りにしていきます。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

敷きワラを敷く

アスパラガスは夏場の乾燥が苦手で、土が乾くと根が弱って極端に生育が悪くなります。

そこで、梅雨が明けたら畝全体に「敷きワラ」や刈草を敷いて、乾燥を防ぐようにします。

また、敷きワラは雑草対策にもなるので、一石二鳥の効果が期待できます。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

枯れ茎の刈り取り・追肥

晩秋になると茎葉が枯れてきます。

地上部の8割〜9割が枯れたら、枯れた茎葉を株元から刈り取ります。

このタイミングで、お礼肥として堆肥・追肥を施しておきます。また、株元に土寄せをして根株を冬の寒気から守ります。

気温が下がって冬に向かうと、生育が一時的に停止して休眠に入ります。そして、春になって気温が上昇してくると休眠が解かれ、若茎が伸び始めます。

3年目の春より収穫

3年目の春、伸びてきた芽を地際で刈り取って収穫します。

高さ20〜25cmが収穫の目安です。

育ちすぎると穂先が開いて食味が落ちるので、とり遅れないようにしましょう。

そして、強い芽が出ている間に収穫を打ち切り、残った芽を生長させ、株に翌年の養分を蓄積させるようにします。

株を弱らせずに上手に管理すれば、年々大株になり収穫量も増えていきます。

収穫はじめの年は20日くらい、3~4年目で30~40日、5~6年目で50~60日くらい収穫できるようになります。収穫を打ち切ってから10本くらいの芽が出て残せるようにしましょう。

収穫後の管理

以降、春から冬にかけての管理作業と収穫を、毎年同様に繰り返します。(ここから繰り返し)

7〜8年経って株が疲れてきたら、新しく植え替えます。

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

アスパラガスは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。

栽培Q&A

アスパラガスと言えば緑色が一般的ですが、最近では、紫色の紫アスパラガスや、白色のホワイトアスパラガスなどの品種も流通しています。

紫色の品種は、緑色に比べて甘みが強く、ポリフェノールの一種のアントシアニンが多く含まれています、但し、茹でると色素が抜けて緑色になるので、色を楽しみたい場合は、サラダなど生食に利用します。

ホワイトアスパラガスは、甘みと独特のほろ苦さが特徴で、緑色のアスパラガスを土や遮光フォルムなどで覆って軟白栽培したものです。

アスパラガスは雌雄異株で、外見から見分けることは難しいですが、次のような特徴があります。

- 雄株・・・茎が細い代わりに、たくさん芽を出す

- 雌株・・・茎が太くて、本数が少ない

雄株の方が収穫量が多くなるので、雄株を栽培される農家さんが多いです。

アスパラガスは雌雄異株の植物で、雌株の場合は7〜8月頃に赤い果実がつきます。

果実の中には種子を含み、果肉には軽い毒性があるため食用不可です。