植物のツルや茎葉が日中しおれるようになり下葉から黄化していく「つる割病」は、糸状菌(カビ)による病気です。

本記事では、症状の見分け方から発生原因、効果的な防除方法までを解説します。

病害虫対策の基本

病害虫対策の基本

被害症状

ウリ科の連作障害で代表的な土壌病害。

ツルや茎葉のところどころが日中に萎れるようになり、下の葉から黄化してきます。

やがて株全体が正気を失い、病気が進行すると茎の地際部分から褐色のヤニが出たり、白色のカビが発生する場合もあります。

発生原因と伝染経路

病原菌は「フザリウム菌」という糸状菌(カビ)の一種。

病原菌は土壌から伝染し、根から侵入します。

株を枯らした後、被害残渣と共に土壌中で生存し、次の伝染源となります。種子にも付着するので種子伝染することもあります。

ウリ科植物を連作した場合や、酸性土壌の場合に発生しやすく、また窒素肥料の過多で発生を助長します。

防除方法

対処法

発病した株は畑に残しておくと感染源になるため、根ごと抜き取って、畑の外で処分します。

有効な薬剤(農薬)

薬剤防除に有効な農薬には、次のようなものがあります。

「GFベンレート水和剤」は、予防効果と治療効果を併せ持ち、広範囲のかび性の病気に効果がある殺菌剤です。

予防法

連作すると出やすくなるので、輪作や混植、間作を取り入れて菌の密度を減らしましょう。

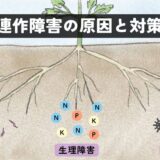

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

酸性土壌で発生しやすいので、石灰を施して中性〜弱アルカリ性の土にすると発生が軽減されます。

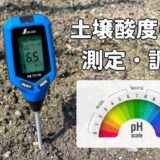

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

窒素肥料を多く与え過ぎると発生を助長するので、肥料成分のバランスは適切にしましょう。

植物に必要な栄養素

植物に必要な栄養素

接木苗は、つる割病に強いカボチャの台木が一般的。

サツマイモは品種による抵抗性の差が大きく、「紅はるか」はつる割病に強い。

また、土作りの際にカニ殻粉末を投入することで、つる割病を抑制することができます。

他に、コンパニオンプランツとしてネギを一緒に植えることで、ネギの根に病原菌を防ぐ拮抗菌が繁殖して「つる割病」を防ぐ効果があります。

コンパニオンプランツ「キュウリ×長ネギ」

コンパニオンプランツ「キュウリ×長ネギ」