植物の茎・葉・果実に黒ずんだ病斑が現れる「疫病(えきびょう)」は、糸状菌(カビ)による伝染病です。

本記事では、症状の見分け方から発生原因、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。

病害虫対策の基本

病害虫対策の基本 被害症状

茎・葉・果実などに水がしみたような褐色の病斑が発生し、やがて葉や茎の表面に白いカビが生え、最終的にはそのまま枯れたり腐ったりします。

多湿時に発生しやすく、梅雨の時期は蔓延しやすいため注意が必要。

特にトマトで大きな被害を及ぼします。

発生原因と伝染経路

病原菌は糸状菌(カビ)の一種。

土壌中に生息し、泥はねとともに植物の葉や茎、果実に付着し病気を引き起こします。株を枯らした後、被害残渣と共に土壌中で生存し、次の伝染源となります。

気温が20〜25℃ぐらいで、降雨などにより土壌水分が高くなると、病原菌が活発になり発生しやすくなります。

雨によって伝播するので、降雨が長く続く梅雨時や、排水の悪い畑で雨水が滞水したり冠水した場合には、大発生することがあります。

防除方法

対処法

発病した葉や果実は摘み取って処分します。

有効な薬剤(農薬)

薬剤防除に有効な農薬には、次のようなものがあります。

「GFワイドヒッター顆粒水和剤」は、作用性の異なる2種類の殺菌成分で、べと病・疫病に対して優れた予防・治療効果があります。

「STダコニール1000」は、葉が変色するタイプの広範囲の病気に効果がある総合殺菌剤です。

予防法

低温・多湿となる梅雨、秋雨の時期には特に注意が必要。

畝にはマルチングをして、雨による泥はねを防ぎます。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 可能であれば、雨が直接当たらないよう、雨よけを作ると効果的です。

トマトの雨よけハウス(雨除け屋根)で実割れ・疫病を防ぐ

トマトの雨よけハウス(雨除け屋根)で実割れ・疫病を防ぐ 排水の悪い畑では、高畝にすることで土壌水分が溜まらないようにしましょう。

同じ植物を連作しないことも有効です。

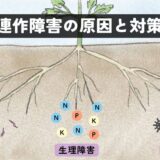

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について また、抵抗性品種の苗を選ぶのも予防の一つです。