植物の根にこぶ状の腫れができる「根こぶ病」は、糸状菌(カビ)による病気です。

本記事では、症状の見分け方から発生原因、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。

病害虫対策の基本

病害虫対策の基本 被害症状

アブラナ科だけに発生する土壌病害。

根に大小のこぶを形成し、ひどい場合はこぶがさらに肥大して根全体にできます。

発病した株では、葉がしおれて生育が悪くなり、やがて枯死します。

発生原因と伝染経路

病原菌は糸状菌(カビ)の一種。

土壌中で長期間生存し、アブラナ科の種や苗が植え付けられると根から侵入します。

侵入されると根にこぶができ、こぶの中で胞子が作られます。やがて根が腐り胞子が土壌中に出て、農作業に伴う土の移動や降雨などを通じて広がっていきます。

地温が高いと発生しやすく、排水不良地など湿地での発生が多くを占めます。また、酸性土壌も発生を助長します。

防除方法

対処法

発生した根のこぶは腐らせないで、残さず抜き取り処分します。

また、発生した畑で使った農機具や泥は必ず洗い流して、病原菌を移動させないように注意しましょう。

一度発病した畑では再び発生することが多くなるため、土の殺菌・消毒ができる土壌殺菌剤「石原フロンサイド粉剤」などを施して予防しておきましょう。

予防法

根こぶ病菌の密度を上げないために、アブラナ科のリレー栽培や連作を避けましょう。

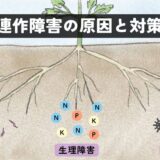

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について 根こぶ病菌は、水分があると泳いで感染株を増やしていくので、水はけの悪い畑では高畝を作り、排水性を高めることが大切です。

また、酸性土壌(pH6.0以下)を好むため、石灰資材などを使用してpH6.5以上に調整しましょう。

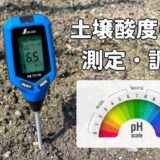

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について 土作りの際に、サンゴ化石を畑に施すのもオススメです。サンゴ化石には根こぶ病菌の胞子を吸着する働きがあり、しかも石灰のように酸性土壌を中和してくれます。

また、土壌中のリン酸過剰が根こぶ病の発生を助長するため、リン酸肥料の入れすぎにも注意が必要です。

おとり作物として、エンバクや葉ダイコンなどを育てる(輪作や間作に取り入れる)のも効果的です。中でもエンバクから分泌されるアベナシンという成分は、根こぶ病菌を抑える働きがあります。

作物によっては、発病しにくい抵抗性品種があるので、それらを選ぶと安心です。