家庭菜園でのトマト・ミニトマトの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

家庭菜園で屈指の人気野菜「トマト」。

露地野菜で完熟させたトマトの美味しさは別格ですが、高温や多湿に弱く栽培途中の作業も多くて、意外と作るのが難しいです。

果実の大きさによって「大玉」「中玉(ミディ)」「ミニ」がありますが、初心者の方は丈夫で作りやすいミニトマト系の品種がオススメ。主枝と側枝の2本仕立てにすれば、1つの苗でたくさん収穫できます。

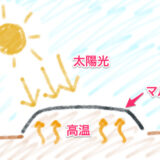

甘いトマトを作るためには乾燥気味に育てるのがコツ。高畝にして排水をよくし、さらに雨除け栽培などの工夫で味が良くなります。

- ナス科の野菜との連作・近い場所での植付けはしない

- 水はけのよい高畝、マルチ、雨よけ屋根などで過湿を避ける

- 肥料は適正な量をバランスよく施し、つるぼけに気を付ける

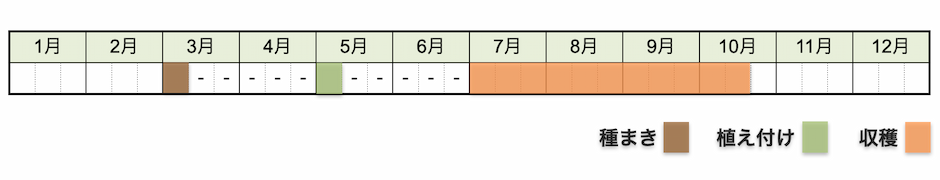

栽培カレンダー

トマト・ミニトマトの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

3月上旬頃にポットに種をまいて育苗し、5月上旬に植え付け、7月頃〜10月初旬まで長期間収穫できます。

尚、トマトは寒い時期に長期間の育苗が必要となり、種から育てる難易度は高め。少数の栽培であれば、市販の苗を購入するのがオススメです。

栽培方法

トマト・ミニトマトの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

セルトレイに種まき用の培養土を入れ、1粒ずつ種をまきます。その上に軽く土をかぶせ、全体に水をやります。

本葉が出た頃に、ポット(直径12cmの4号サイズ)に移し替えます。(ポット上げ)

はじめからポットにまく場合は、ポットに3粒ずつ種をまき、本葉が出た頃に間引いて1本立ちにします。

まだ寒い時期の育苗となるため、ビニール温室やヒーターなどの保温・加温機材を使い、生育適温に注意しながら温度管理します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 最終的に、1〜2花が開花した状態の大苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 60日前後 | 25〜30℃ | 25〜28℃ |

トマトは種をまいてから植え付けまで60日前後と長期間の育苗が必要となり、寒い時期なので温度管理も欠かせません。

家庭菜園などで少しの株数しか育てないのであれば、育苗の手間と難易度を考えると、市販の苗を利用するのがオススメです。

市販の苗は9cmポットに入っているものが多いので、12cmポットに移し替えて大きく育てましょう。

病害虫に強い「接木苗」を使うと、失敗も少なく育てることができます。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

苗が大きく育って1〜2花が開花した頃、畑に植え付けましょう。

ポットから苗を優しく取り出し、根を崩さずに浅めに植え付けます。株間は50cmほど。茎が弱くて風で折れやすいので、定植と同時に仮支柱を立てて支えておきます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

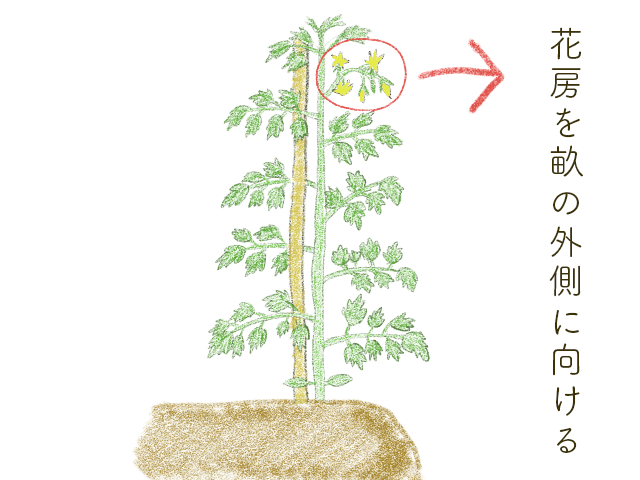

植え付けの際には、花房を畝の外側に向けて植える(作業通路側)のがポイントです。後から出る花房(実がつくところ)も同じ向きに出るため、収穫作業がやりやすくなります。

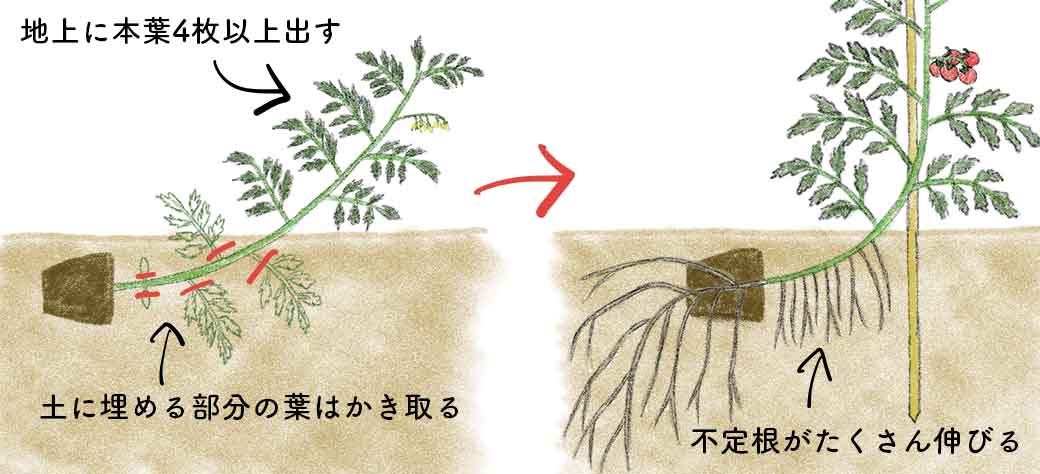

寝かせ植え(斜め植え)

一般的には垂直に植えて育てるトマトですが、苗を横に寝かせた状態で植え付ける方法。

寝かせて植えるのは、茎の部分から根(不定根)を出させるため。トマトは茎から根が出やすい性質を利用して、茎を土に埋めて発根させ、吸水力・吸肥力を高め、樹勢を強くして、収量を増やします。

植え付けの際には、土に埋める部分の子葉と本葉は掻き取っとておきます。茎が伸びてきたら支柱に誘引して、通常通りに栽培します。

支柱立て

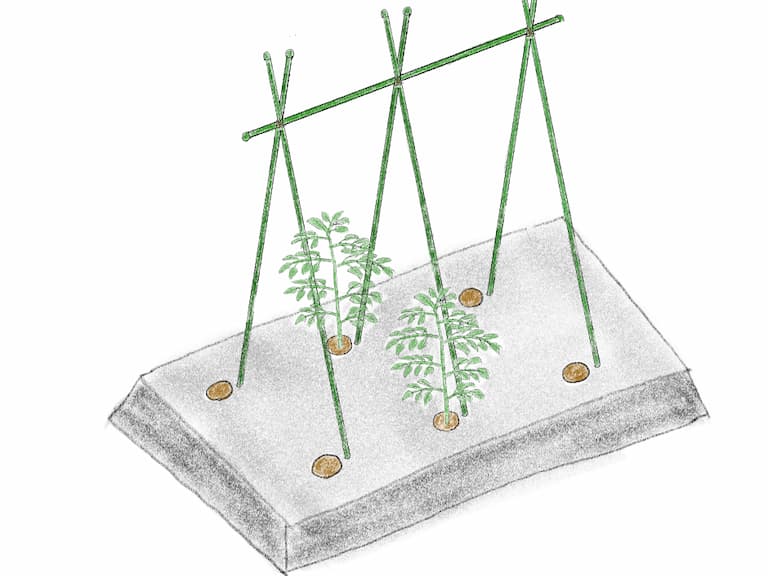

1株に1本ずつ「支柱」を立てます。

1列植えなら直立型、2列植えなら合掌型の支柱にすると安定性があり、倒れにくくてオススメです。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 主茎が伸びてきたら、生育に合わせて誘引していきます。

茎と支柱とに8の字型に紐をかけて結びます。茎を傷めつけないよう、きつくしすぎないこと。

仕立て

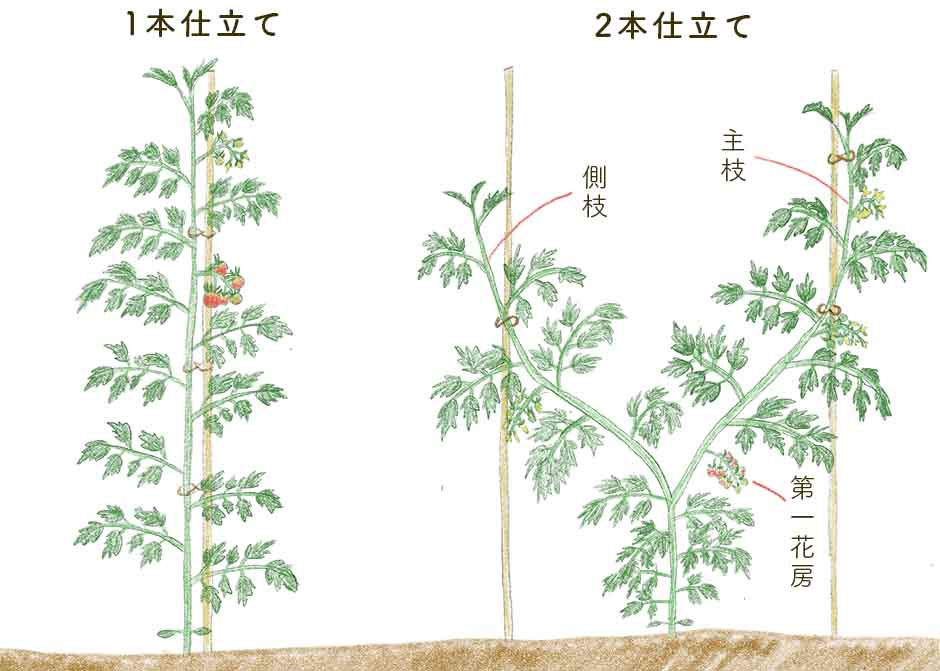

主枝1本を伸ばす「1本仕立て」が基本の栽培法ですが、主枝+側枝1本を伸ばす「2本仕立て」栽培もできます。

1本仕立て

「1本仕立て」は、大きな実をならせる必要がある大玉トマトはもちろん、中玉やミニトマトにも向く基本形。

茎葉が混みあいにくく、株の中まで光と風が入るので、株が健全に育って、病害虫の被害も受けにくくなります。

2本仕立て

ミニトマトは樹勢が強いため、第1花房の下から伸びるわき芽を伸ばして側枝とし、主枝と側枝の計2本を伸ばす「2本仕立て」も向いています。

主枝1本仕立ての倍の量が収穫できるので、苗が少なくてすむことが最大のメリット。成長点が2つになるため、初期育成が抑えられ、多少収穫期が遅れますが、茎葉が茂りすぎる過繁茂になりにくい利点もあります。

雨よけ屋根

雨に当たると病気や実割れを起こしやすいので、「雨よけ屋根」を張るのがオススメです。

特に、大玉トマトは完熟するまで時間がかかり、過湿障害が出やすいので、雨よけ屋根がないと難しいです。

また、雨が土を跳ね飛ばして葉に付くと、土壌病原菌に侵されやすくなります。これを防ぐためにも、特に梅雨の時期に設置しておきたいところ。

トマトの雨よけハウス(雨除け屋根)で実割れ・疫病を防ぐ

トマトの雨よけハウス(雨除け屋根)で実割れ・疫病を防ぐ 人工授粉・着果処理

トマトの花は、雄しべと雌しべの両方を備えた「両性花」で、同じ花の花粉が柱頭に受粉することで実を付けます。

通常は自然の力(風による振動)で受粉しますが、人の手で花を揺すったり、花の中心を柔らかい筆でなでることで、受粉を助けることができます。

実どまりの悪い大玉トマトや、低温時や日照不足など自然結実しにくい条件下では、着果処理をしておくと安心です。

花房の中の3〜5花が開花したら、トマトトーン(植物成長調整剤)を花房全体にサッとひと吹き散布しておきます。

追肥

追肥は2回に分けて行います。

1回目の追肥は、第一果房の一番果がピンポン玉の大きさになったとき。株の根元から30cmほど離れた場所に追肥を施します。

2回目の追肥は、第三果房の果実がピンポン玉の大きさになったとき。1回目と同様に追肥します。

わき芽かき・摘芯・摘果

生長に伴い、わき芽かき・摘芯・摘果を行います。

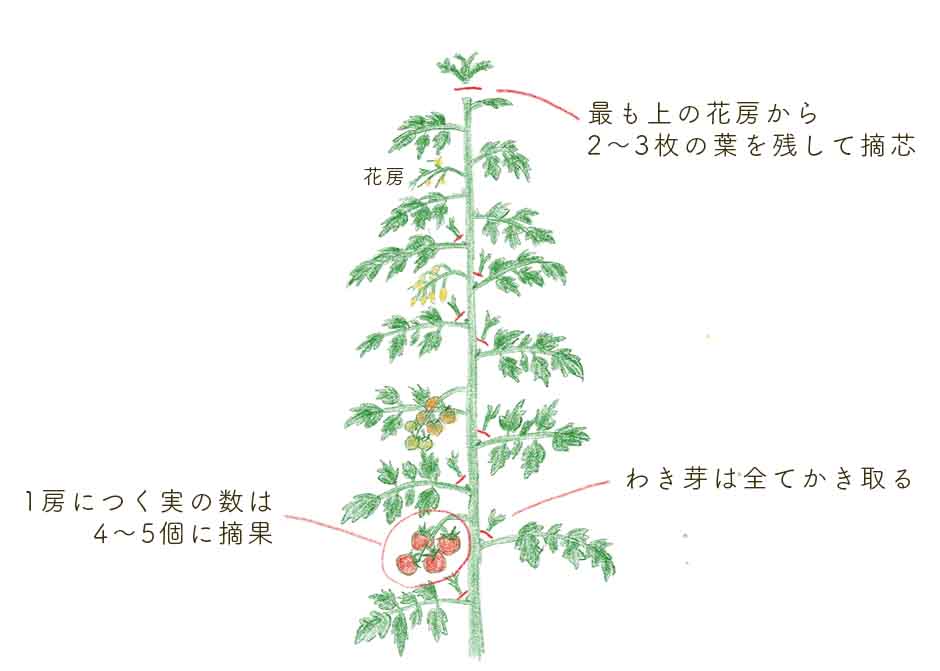

わき芽かき

葉のつけ根から出る「わき芽」は、トマトの成長に併せて次から次へと出てきます。

わき芽かきをしないと茎葉が茂りすぎて花芽がつきにくくなり、風通しも悪くなるため、葉の付け根から出てくるわき芽は全てかいておきます。

ハサミで切ると樹液を介してウイルス病に感染することがあるので、手で摘み取るのが原則です。また、切り口がすぐ乾いて、傷が早く治るように、わき芽かきは晴れた日の午前中に行うこと。

摘芯

主茎をどこまで伸ばすか(何段目まで収穫するか)を決めたら、着果目標の最上段の花房の上に2〜3枚の本葉を残して、その上の先端を摘み取ります。これにより、株が充実して実に養分が届きやすくなります。

収穫果房数は、4〜6段が一般的。

トマトの花房は、本葉8葉から9葉に最初の花房がつき、その後は3葉おきに花房をつける規則性があります。

また、この頃になると、株の下の葉は役目を終えているので、下葉かきも行っておきます。第1果房より下の葉をすべて取り除くことで、風通しと日当たりがよくなり、病気予防にもなります。

摘果

大玉トマトの場合は1個1個の実を充実させるため、1房につく実の数を4〜5個に制限します。

それ以上に付いている場合は、果実がピンポン球くらいの大きさになったタイミングで、小さい実や形の悪い実を摘み取ります。

収穫

大玉トマトなら開花後50〜55日ほどで、実が赤く色づいてきます。

ヘタの近くまで赤くなったものから順番に収穫します。

収穫は、ヘタのすぐ上をハサミで切り取るか、ヘタの離層の部分を指で折ると簡単に採れます。

トマトは、昼間に光合成で作った養分を夜間 実に蓄えるので、早朝に収穫するのがベストです。

収穫が遅れると割果や落果の原因となるので、採り遅れのないよう注意しましょう。

尚、トマトは枯れるまで長期にわたって収穫できますが、栽培終了の目安としては、5段目以降になると病害虫が出やすくなるので、そのあたりで片付けるのも1つです。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

トマトは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

トマトと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

トマトの茎の一部が縦割れして窓あき状態になることを通称「めがね茎」「窓あき」「異常茎」と呼び、生育遅延、落果が誘発されて収量が落ちてしまいます。

原因は窒素過多(とそれに伴うホウ素の吸収不足)。

症状が改善するまで追肥は控えること。また、芯止まりになることがあるので、代わりのわき芽を伸ばしましょう。

トマトの茎から根が出てくることがあります。これは「気根(きこん)」というもので、空気中の水分を取り込むために茎から伸びた根。

茎が途中で地面についたり、株が大きくなって水が足りなくなると出ることがあります。

大玉トマトは特に、肥料濃度に敏感に反応して生殖成長と栄養成長のバランスが崩れ、実がつかないことがよくあります。(つるぼけ)

気を付けるポイントは次のとおり。

トマトのお尻(果頂部)が黒くなって腐るのは、カルシウム欠乏が原因で起こる「尻腐病(しりくされびょう)」という生理障害。

- 土のカルシウム不足 → 土作りの際にカルシウム(石灰資材)を入れる

- 土が乾燥しすぎてカルシウムの吸収が悪い → 適度に水やり

- 根張りが悪くてカルシウムの吸収が悪い

- 窒素過多でカルシウムの吸収が阻害されている → 肥料バランスの見直し

既に発症している場合は、いずれかの理由で根からカルシウムが吸収できていない状態なので、葉面散布によるカルシウムの補給が有効です。(予防にも。)

家庭菜園であれば、スプレータイプが手軽で使いやすいです。

果実は熟しているのにへたまわりの緑色が抜けない「グリーンバック」。

窒素分がやや多い時に現れますが、生育は良好で味は変わりません。2日くらい放置すると緑色が抜ける場合もあります。

実の表面に黄色や緑色の斑点やすじが発生する「すじ腐れ果」。

日照不足や肥料の過不足(窒素過剰、カリウム不足)が原因です。

果実のゼリー部分の発達が悪く、空洞が発生する「空洞果」。

ゼリー部分は種を保護するためのもので、受粉が不完全だとゼリー質が発達せずに空洞ができます。ホルモン剤の散布時期が早すぎたり、高濃度であった場合にも発生します。

また、トマトは低温期に急な気温上昇が起こると果実が急激に肥大します。この時に外側の成長に内側の果肉部分が追い付かず、空洞果となることがあります。