家庭菜園でのイチゴ(苺)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

イチゴは冬の果物と思われがちですが、あれはハウス栽培によるもので、家庭菜園の露地栽培では5月〜6月が収穫時期です。

イチゴを収穫した後の株からは次々と子株ができるので、株を増やして何年も栽培することができます。

家庭菜園でイチゴ栽培を始めるには、まずは市販の苗を秋に植え付け、翌年春に収穫。収穫後にできる子苗をとって次の栽培に繋げます。

また、イチゴは果実の形質や生育特性の異なるたくさんの品種がありますが、初心者の方には旬の時期に収穫できる「一季なり」の品種がオススメです。

- 一季なり・・・1年に1度、旬の時期に収穫することができるイチゴ

- 四季なり・・・寒い時期を除いて年中花が咲き、収穫時期が長いイチゴ

- 土に空気が入り、根がよく張って成長するように、高畝にする

- ランナーの反対側に実がつくので、収穫しやすい方向で植える

- マルチを張るのは、冬の寒さに当てた後、春先になってから

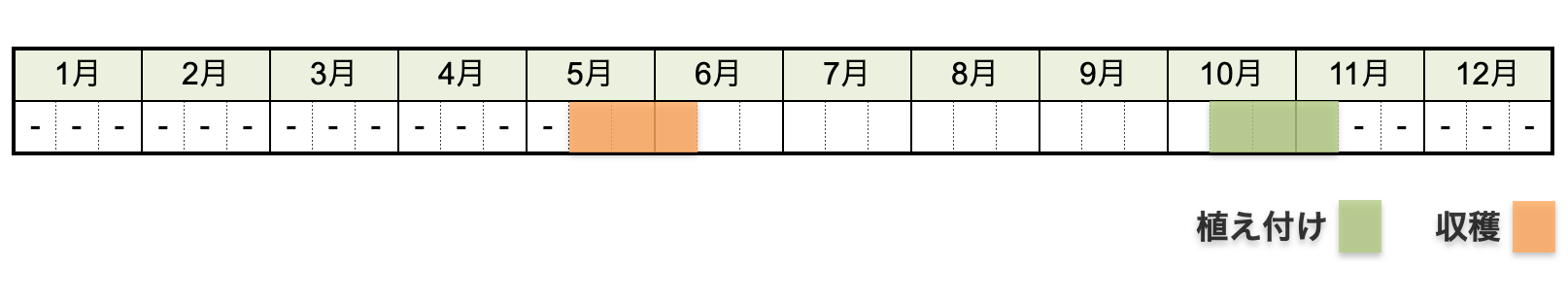

栽培カレンダー

イチゴの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

イチゴは冷涼な気候を好み、(寒冷地以外では)秋に植え付けて翌年5月〜6月に収穫する、夏を避ける作型になります。

植え付けが早すぎると、暑さでやられて弱ってしまいます。

収穫後は子株を育てて、次の栽培に繋げます。

栽培方法

イチゴの栽培は、次のような流れになります。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 苗の準備

イチゴの苗は、10月頃になると種苗店やホームセンターで販売されます。

翌年度からは、収穫後にできる子苗を育てて使うことができます。

苗の出来によって一作の出来の半分が決まる「苗半作」という言葉がありますが、イチゴ栽培では「苗八作」とも言われるほど、イチゴ作りの成否の大部分は苗に掛かっています。できるだけ良い苗を入手しましょう。

- 葉がしっかりしていて緑が濃く、病斑などがついていない

- クラウン(葉の付け根部分)が太い

- 根がよく張っている

植え付け(定植)

ポットから苗を優しく取り出し、30〜40cm間隔で植えます。

植え付けの際には、葉の付け根部分(クラウン)が土に埋まらないよう浅めに植え付けましょう。クラウンは新しい芽が出る、大切な成長点です。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

また、イチゴはランナー(親株側)と反対側に花房(果実)がつきます。2列植えにする際は、ランナーを畝の内側に向けて植えると通路側に実がなるため、収穫作業がやりやすくなります。

ランナーの向きがわからない場合は、イチゴの苗の形から判断できます。イチゴの苗は”ノの字”に反っていて、反っている側に果実がつきます。

冬の管理作業

気温が下がり日長が短くなると、クラウン内に花芽を形成します。さらに寒くなると、成長を止めて休眠し、葉を地面に張り付けて(ロゼット状になる)、冷たい風から身を守ります。

寒さで枯れた下葉や赤く変色した葉は、そのままにしておくと病害虫発生の要因になるため、付け根から取り除いておきます。

また、この時期に花がつき始めることもありますが、この時期の花は摘み取って、株を充実させるようにしましょう。

追肥・マルチング

冬越しして休眠が明ける2月中旬頃、株のまわりに追肥を施します。

追肥を終えたらマルチを張り、地温を上げて花芽の生長を促します。

マルチフィルムを畝の上にかぶせ、苗の部分に十字に穴をあけて、苗を傷めないように注意して穴から茎葉を引き出します。

マルチングには、地温を上げる効果と、雨水の跳ね返りを防いで病気や果実の腐敗を防ぐ効果があります。また、春からは雑草が増えるので、雑草抑制の効果が高い黒色マルチが最適です。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント ランナー摘み・わき芽かき

適切な管理作業で、栄養を実に集中させます。

ランナー摘み

生育が盛んになってくると、次々とランナーが伸び出します。

そのままにしておくと栄養がランナーに取られて美味しい実ができないので、伸び出したランナーはこまめに株元から摘み取ります。

わき芽かき

主幹のまわりから、次々とわき芽が出てきます。

わき芽を残しておくと葉や実の数は増えますが、一粒一粒のイチゴが小さくなってしまいます。

(品種にもよりますが、)量よりも質を優先して栽培するなら、芽の数は2つか3つだけを残して、他のわき芽は随時かき取っておきましょう。

人工授粉

イチゴの露地栽培では、ミツバチなどの虫や風によって自然に受粉が行われます。

しかし、花が早く咲いて訪花昆虫がいない時は、花を揺すったり、人工授粉しておきましょう。

イチゴの花は、雄しべと雌しべの両方を備えた「両性花」で、同じ花の雄しべと雌しべで受粉することで実を付けます。花の中心にあるのが「雌しべ」、その周りを囲っているのが「雄しべ」です。

人工授粉する場合は、柔らかい筆や綿棒で雄しべをなぞって花粉をとり、たくさんある雌しべの全体に満遍なくつけます。(花粉は小さくて目に見えませんが、ちゃんと付いているので優しく丁寧に行うこと。)

鳥害対策

実が赤く色づいてくると、カラスなどの鳥が実をつつきにきます。

畝全体にネットを掛けて予防する場合、受粉を助ける訪花昆虫が出入りできるよう、格子の大きい防鳥ネットを掛けておきましょう。

収穫

開花から30〜40日くらいで実が熟してきます。

実にかぶさっていたヘタが反りかえったら熟したサイン。ヘタの近くまで赤くなったものから、収穫していきます。

果梗を爪の先で摘み取るか、ハサミで切り取って収穫します。

傷んだり、変形した実は早めに取り除いて、キレイな実を育てるようにしましょう。

苗作り

イチゴは、ランナー(走りづる)の先につく株(子株)を育てて、翌年用の苗にすることができます。

子株を育てる

収穫が終わった株を親株として育て、ランナーを伸ばし、ランナーの先にできる子株を育てます。

親株が病気を持っていると子株に伝染してしまうため、健康な株を親株に選びましょう。

親株はそのままの場所で育てても良いし、邪魔になるようなら別の場所に移植します。

伸びてくるランナーが混み合わないように誘引・配置しましょう。

尚、親株から1番目の子株は親株から病害伝播の可能性があるので、苗として利用するのは主に2番目と3番目にします。

苗床へ移植

7月〜8月頃、子株が本葉3〜4枚になったらランナーを切って、根を傷めないように掘り上げ、苗床へ移植して育てます。(株間15cmほどで植え付け。)

苗床を作る際は、肥やけを起こさないよう、植え付け2週間前には堆肥と元肥をすき込んでおきましょう。

ポットで育苗する場合

苗床の代わりにポットで育苗する場合は、培養土を入れたポット(7.5〜9cmサイズ)に子株を受けます。株が浮かないように、ランナーピンで固定しておきましょう。

子株が根付いたら、ランナーを切り離して育てます。

管理

育ち具合を見て月に1〜2回、株間に追肥を施し、大きな苗に育てます。

こまめに下葉をかきとり、新しい葉4〜5本の状態を保つようにしましょう。風通しが良くなり、徒長を防ぎ、クラウンが太くてしっかりした苗に育ちます。

また、いちごの苗は暑さに弱いので、厳夏期は「遮光ネット」で日除けしておきましょう。

定植

そして、植え付け適期の10月に、できあがった苗を畑に植え付けて、以降は同様の工程を繰り返します。(→ 植え付け)

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

イチゴは連作障害が起きやすく、「萎黄病」などが発生しやすくなるため、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

イチゴと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

イチゴはランナーの先にできる子株を利用して繁殖させるため、ランナーを切ってしまっても大丈夫なのか?と心配になります。

しかし、実がなり始める頃にランナーを伸ばしておくと、ランナーに養分が取られて実つきが悪くなってしまいます。

ランナーはまた伸びてくるので、収穫が終わるまではランナーをこまめに切り取り、収穫が終わった後に伸びてくるランナーで子株を育てましょう。

実の形がでこぼこ、先端の着色が悪いといった奇形果は、受粉がうまくいかなかったことが原因です。

イチゴの花は、中心にある200〜400本の雌しべを雄しべが取り巻いている両性花。

形の整った実にするには、全ての雌しべが受粉する必要があるため、訪花昆虫が少ない場合は、花を揺すったり、筆で花の中心をなでて人工授粉させましょう

イチゴは多年草なので、収穫後の親株をそのまま育てて翌年にまた収穫することができます。

しかし、年数が経つにつれて収量が減っていくこと、また、病気に掛かるリスクも高まるため、親株は子株をとった後に処分するのが一般的です。

翌年はその子株を親株にして、苗づくりをしていくことになります。