家庭菜園でのラッキョウの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

ラッキョウは、中国原産のヒガンバナ科(ネギ科)の野菜です。

独特の風味が人気で、ラッキョウ漬けの他、天ぷらや和え物などに利用できます。

自家製ラッキョウの甘酢漬け – 簡単な作り方と必要材料

自家製ラッキョウの甘酢漬け – 簡単な作り方と必要材料 ラッキョウは非常に丈夫で土壌の適用範囲も広く、やせ地でも十分育つため、栽培は簡単です。

若どりしたものはエシャレットとして食べられます。

掘り上げたラッキョウを乾燥しておけば、次の栽培に使える種球になります。

- 植え付けの仕方で球の大きさが変えられる

- 生育期間が1年と長くかかるので、植える場所は慎重に選ぶ

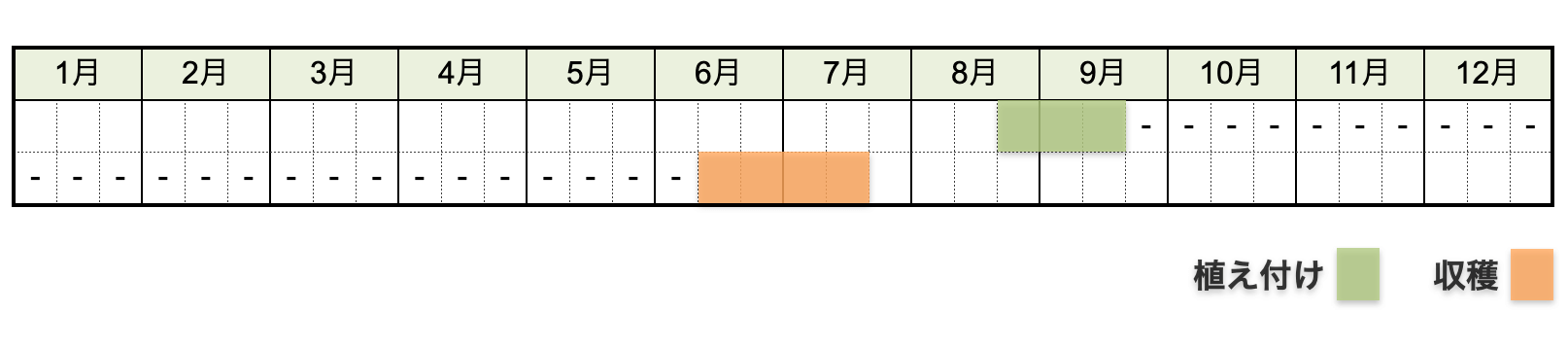

栽培カレンダー

ラッキョウの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

9月頃に植え付けたら、収穫は翌年6月頃になります。

3月下旬、まだ葉が青いうちに若採りすると、エシャレットとして収穫することができます。

1年目に収穫しないでそのまま据え置き、2年目に掘り上げると、実の締まった小粒のラッキョウがたくさん収穫できます。

栽培方法

ラッキョウの栽培は、次のような流れになります。

種球の準備

ラッキョウの種球は、8月頃になると種苗店やホームセンターで販売されます。

夏に収穫し乾かしておいたものを種球として利用する場合は、小さいものや枯れているものを取り除き、大きくてハリのあるものを選びましょう。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

ラッキョウは、日当たりと排水のいい場所を好みます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

種球を1球ずつばらして、枯れた皮を取り除きます。

ラッキョウは分けつして育つので株間は10〜15cmほどあけるようにし、1穴に1球ずつ、芽(尖った方)を上にして植え付けます。

1球植えだと数は少ないが大きい球がとれます。一穴に2〜3球ずつ植えると、小球を多く収穫できます。

その上に5cmほどの厚さで土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

浅植えにすると分球が多く、小球になります。また、地表に出て光が入りやすくなり、球が緑化しやすくなります。

追肥

植え付けてから、収穫までに2回の追肥を行います。

1回目の追肥は、10月下旬頃。

秋の追肥は分球数を増やします。

2回目の追肥は、2月下旬〜3月上旬。

春の追肥は球の肥大を促進します。

それぞれ株元に追肥を施し、軽く中耕して土と混ぜます。

秋に咲くラッキョウの花

11月頃になると、薄紫色のキレイな花が咲きます。

花はそのまま放置していても大きな影響はないので、観賞用に残して楽しむのも一つ。

とはいえ、栄養が花の生育に使われることで、球根の肥大が若干抑制されるため、球根を大きく育てたい場合は、早めに花を摘み取ってしまいましょう。

除草

冬前に種球の分けつが始まります。

そこから出た細い葉が雑草に負けないよう、秋から冬にかけて除草を心掛けておきましょう。

土寄せ

3〜4月の盛んに育ってきた頃、株元に土寄せをします。

根元に光が当たらないように、土寄せをして育てることで、緑化を防ぎ、白いラッキョウを収穫することができます。

また、土寄せしないと、丸球や長球など形の悪い球が増え、良球率が低くなります。

エシャレットの収穫(若どり)

3月下旬〜4月上旬、まだ葉が青いうちに若どりすると、エシャレットとして収穫することができます。

ラッキョウほど香りやクセが強くなく、沖縄の島ラッキョウのように生のままで食べられます。

収穫

6月〜7月頃、葉が枯れ始めたら収穫的期です。

スコップで周囲の土をほぐしたら、手で引き抜いて収穫します。

掘り上げたら1球ずつにばらして、葉と根を切り落とし、風通しの良い場所で乾燥させます。

尚、ラッキョウは収穫後に葉と根を切り取っても成長を続けるため、なるべく早く料理などに使いましょう。

自家製ラッキョウの甘酢漬け – 簡単な作り方と必要材料

自家製ラッキョウの甘酢漬け – 簡単な作り方と必要材料 連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ラッキョウは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。