家庭菜園でのワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

ワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)はネギの仲間ですが、種から育てるネギと違い、種球(球根)を植えて育てます。

分けつ力が旺盛で、繰り返し収穫できるので、小ネギの代わりに重宝します。

収穫期が過ぎて葉が枯れたら、次の年用に種球を採ることもできます。

手間が掛からず栽培も容易なので、プランター栽培にも向いています。ベランダなどで栽培しておくと、欲しい時にすぐに収穫できて便利です。

- 刈り取り収穫後に追肥しておけば、再生した葉を繰り返し収穫できる

- はじめに種球を入手すれば、2年目からは掘り起こした種球を利用可能

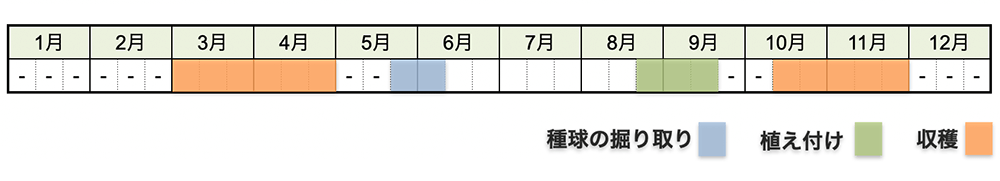

栽培カレンダー

ワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

8月〜9月頃に植え付け、秋と春の年2回収穫することができます。

また、6月頃に球根を掘り起こして保存しておくことで、2年目からはその種球を利用することができます。

ワケギとアサツキの違い

ワケギ(分葱)

ワケギは、ネギとタマネギの交雑種です。

ネギよりも穏やかな香りと上品な風味が特徴です。

アサツキ(浅葱)

アサツキは、エゾネギの変種。もともとは野草の一種で、山野で自生しています。

ネギ(葱)よりも色が浅いことから、浅葱という名前の由来になっています。

鱗茎ごと食べられ、香りと辛味があって薬味として使われます。↓こんな食べ方も。

浅葱(あさつき)の美味しい食べ方レシピ

浅葱(あさつき)の美味しい食べ方レシピ 栽培方法

ワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)の栽培は、次のような流れになります。

種球の準備

ワケギ・アサツキの種球は、8月頃になると種苗店やホームセンターで販売されます。

前年に栽培して掘り上げ、保存していたものを種球として利用する場合は、小さいものや枯れているものを取り除き、大きくてハリのあるものを選びましょう。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

作物の初期育成に必要な養分を補うため、肥料を施します。

肥料が好きなので、元肥は多めに施しておきます。「ボカシ肥」や「マイガーデンベジフル」のようなバランスのとれた配合肥料がオススメです。

排水性・通気性を確保するため、畝を立てます。

また、マルチングしておくと雑草抑制になり、後々の管理に手間が掛かりません。

その際は、タマネギ用の穴あきマルチ(株間15cm)を利用すると、穴をあける手間が省けて便利です。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

植えやすいように、種球を1球ずつに分けます。

株間15cm(ワケギ)/株間10cm(アサツキ)で、芽(とがった方)を上にして、1つの穴に2球ずつ植え付けます。

種球を植え付ける深さは、土の表面に種球の先端がやや見える程度の浅植えにします。

追肥・土寄せ

草丈が10〜15cmになったら、条間(植えた列の間)に追肥を施します。

このとき、株元に軽く土寄せをしておきます。

その後の追肥は、収穫した後に行います。

収穫

収穫期は秋と春の2回あります。

秋に草丈20cmになったところで、地際から3cmほど残し、葉だけを切り取って収穫します。

再生力が旺盛で、刈り取った後から新芽が伸びてくるので、同様にして数回収穫することができます。

冬に葉が枯れてきたら収穫期は終わり。そのまま畑に置いておき、春になるとまた新芽が出てくるので、同じように収穫できます。

また、根ごと掘り上げて、卵型に太った根の部分も食べることができます。

種球の掘り上げ

種球を掘り上げて保存することで、次回の栽培に使うことができます。

春の収穫後に株元を残してそのまま生長させ、球根を肥大させます。

5月頃になると株元に球を形成して、葉は枯れて休眠に入ります。5月下旬〜6月上旬頃に球根を掘り上げ、風通しの良い日陰で夏まで貯蔵しておきます。

7月〜8月になると休眠から覚めて芽が伸び始めるので、畑に植え付けて同様の工程を繰り返します。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

ワケギ・アサツキは多年草ですが植えっぱなしにはせず、春に種球を掘り出して、夏過ぎに植え直します。

連作障害はほとんどありませんが、病気予防のためにも同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ネギ(ワケギ・アサツキ)の根には、土壌病害を抑える効果のある拮抗菌が共生しているため、コンパニオンプランツとしての利用もオススメです。

栽培Q&A

プランター「サイズ:幅65cm×奥行20cm×深さ20cm、容量15~20ℓ」に、株間10cmで植え付ければ、12株ほど栽培することができます。

植えっぱなしにすると病気や害虫の被害にあいやすくなります。

また、分球した株が増えて混み合ってくるので、葉が枯れてきたら種球を掘り上げて、植え替えるようにしましょう。

再生力が旺盛で、刈り取り収穫後に追肥しておくと葉が再生するので、繰り返し3〜4回は収穫できます。

ワケギ・アサツキともに、葉の下の白い球根も食べることができます。