家庭菜園でのトウガラシ(唐辛子)・シシトウの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

日本でトウガラシ(唐辛子)といえば、辛みのある赤トウガラシと、辛みがないシシトウです。

最近では他にも、激辛の青トウガラシやハラペーニョなど、様々な種や苗を手に入れることができます。

基本的な栽培方法は同じですが、環境や雨などの条件により、辛さが変わってくることもあります。

苗作りは温度管理が難しいので、家庭菜園など小規模なものでは、市販の苗を利用するのがオススメです。

- 定期的に追肥を施しながら育てる

- 赤く完熟してから収穫するトウガラシ、完熟前の緑色で収穫するシシトウなど種類により異なる

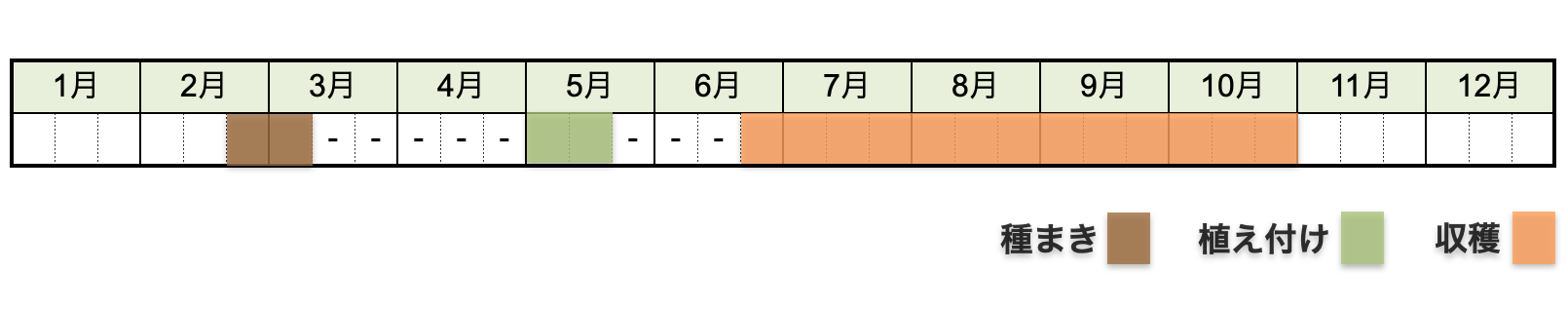

栽培カレンダー

トウガラシ(唐辛子)・シシトウの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

2月下旬に種をまいてポットで育てた苗は、5月上中旬に植え付け、7月から10月まで長期間収穫できます。

尚、トウガラシ・シシトウは寒い時期に長期間の育苗が必要となり、種から育てる難易度は高め。家庭菜園で少数の栽培であれば、市販の苗を購入するのがオススメです。

さまざまな品種

さまざまな品種がある中、うちでよく作っているものは次の4つです。

乾燥赤トウガラシの代表「鷹の爪」。

完熟したものを乾燥させ、料理のスパイスとして利用します。

京都の伏見で昔から栽培されている在来種の「伏見トウガラシ」。

辛味がなく、焼き、天ぷら、油炒め、煮物など、何にでも使えます。

京都の在来種で、長さ13〜20cmと大きく、ピーマンのように肉厚になる「万願寺トウガラシ」。

辛味がなく(むしろ甘い)、BBQで丸焼きにして食べるのが最高。

栽培方法

トウガラシ(唐辛子)・シシトウの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

セルトレイに種まき用の培養土を入れ、1粒ずつ種をまきます。その上に軽く土をかぶせ、全体に水をやります。

発芽して本葉2枚の頃に、ポット(直径12cmの4号サイズ)に移し替えます。(ポット上げ)

はじめからポットにまく場合は、ポットに3粒ずつ種をまき、本葉が出た頃に間引いて1本立ちにします。

まだ寒い時期の育苗となるため、ビニール温室やヒーターなどの保温・加温機材を使い、生育適温に注意しながら温度管理します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 最終的に、開花直前くらいまでの大苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 60〜70日 | 25〜30℃ | 23〜30℃ |

トウガラシ・シシトウは種をまいてから植え付けまで60〜70日と長期間の育苗が必要となり、寒い時期なので温度管理も欠かせません。

家庭菜園などで少しの株数しか育てないのであれば、育苗の手間と難易度を考えると、市販の苗を利用するのがオススメです。

市販の苗は9cmポットに入っているものが多いので、12cmポットに移し替えて大きく育てましょう。

土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

高温と乾燥を好むので、日当たりと水はけのいい場所を選びましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

苗が大きく育ち、開花直前くらいになれば、畑に植え付けましょう。

トウガラシもシシトウも高温を好むので、晴天の午前中に定植して活着を促進させます。

ポットから苗を優しく取り出し、根を崩さずに浅めに植え付けます。株間は45cmほど。茎が弱くて風で折れやすいので、定植と同時に仮支柱を立てて支えておきます。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け前にポットごと水につけて吸水させておくと、根付きが良くなります。

マルチング

土の乾燥を防ぎ、泥はねなどから病気を予防するため、マルチングしておきます。

植え付け前にマルチフィルムを張っておくか、植え付け後に、株元に「敷きワラ」を敷いておきます。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 仕立て・支柱立て

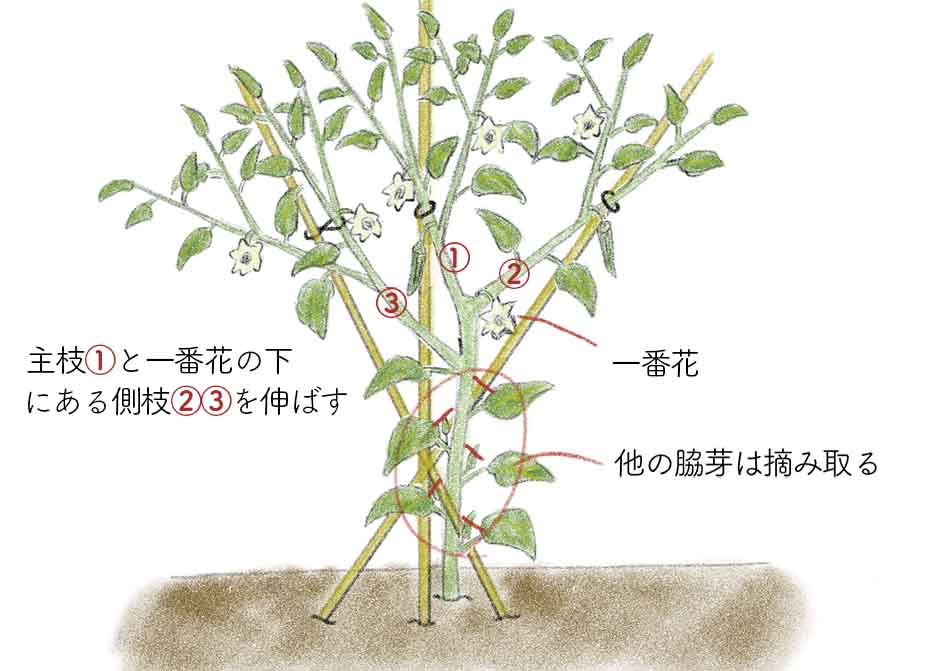

仕立て

一番花のすぐ下で分かれる2本のわき芽を伸ばし、側枝とします。主枝とその2本の側枝を育てることで「3本仕立て」にします。

これより下のわき芽は全て摘み取ります。

伸ばした茎はV字型に2つに分かれ、その茎がまた2つに分かれて、どんどん茎をふやしていきます。果実はその分岐点に付きます。

支柱立て

トウガラシ・シシトウは根が浅く、実が付き始めると株全体が重くなって強風などで倒れやすいため、早めに「支柱」を立てて固定します。

先の図のように、真ん中に1本・側枝用に2本を斜めに交差させて支柱を立て、主枝・側枝それぞれを支柱に誘引・固定します。

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方

支柱立ての基本と、代表的な支柱の立て方 追肥

栽培期間を通じて肥料切れを起こさせないように、定期的に追肥します。

1回目の追肥は、植え付けから2週間後。株元に施します。

その後、草勢を見ながら2〜3週間に1度のペースで追肥。畝の片側の裾に交互に施します。

収穫

花のあと緑の実がつき、そのまま完熟すると赤くなります。

シシトウは完熟直前、表皮の光沢が増し淡い緑色になった頃に、ハサミで付け根を切って収穫します。

赤トウガラシは開花から約2ヶ月。完全に赤くなったら、株ごと引き抜いて収穫します。

乾燥・保存

赤トウガラシを乾燥保存する場合は、カビが生えないよう完全に乾燥させる必要があります。

株ごと収穫した場合は、根元を数本ずつ縛って逆さに吊るします。個別に収穫した場合は、「干し網」などを使って風通しの良い場所で乾燥させます。

乾燥期間は数週間〜1ヶ月ほど。振ってカラカラと音がするのが目安です。

十分乾燥したら枝から外して、密閉容器などに保存しましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

トウガラシ・シシトウは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を3〜4年あけるようにします。

連作を避けられないときは、接木苗を利用するようにしましょう。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

トウガラシ・シシトウと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

トウガラシは、暑さや水不足、肥料不足などにより株にストレスが掛かると、辛み成分のカプサイシンが増えて辛くなります。

辛みを抑えたい場合は、水や肥料を適切に与えて、ストレスを掛けないように育てましょう。

辛みのないシシトウの栽培で、最初の収穫では辛みがなかったのに徐々に辛い個体が増えていき、栽培後半には辛いものばかりになってしまうことがあります。

トウガラシは、暑さや水不足、肥料不足などによりストレスが掛かると辛くなるため、猛暑や天候不順の年であったり、栽培後半に辛い個体が発生しやすくなります。

トウガラシの近くに植えてもピーマンやシシトウが辛くなることはありません。

但し、トウガラシの近くに植えたピーマンやシシトウから採種した場合、その種はトウガラシとの雑種である可能性があります。その種をまいて育てた株は、辛い果実をつける場合があります。