家庭菜園でのマクワウリの育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

マクワウリは、メロンの仲間で、プリンスメロンの交配の元になっているウリ。

さわやかな甘味で美味しいので、うちでは夏の果物の定番になっています。

マクワウリは各地に多くの品種があり、メロンのような甘みがある「なり駒」(写真の緑色)、さっぱり甘くてシャキシャキ食感の「黄金マクワウリ」(写真の黄色)、他にも未熟果を漬物にするものなどがあります。

ネットメロンなどに比べて栽培が簡単で育てやすく、家庭菜園にもオススメです。

植えた後は放任栽培もできますが、品質の良いマクワウリを収穫するには、整枝・追肥などの栽培管理が大切です。

- 高温生なので早まきは避け、温度管理をして苗づくりをする

- 「つるぼけ」しやすいので、元肥は控えめにする

- 孫づるに実がつくので、親づる・子づるの摘心をして実つきを良くする

栽培カレンダー

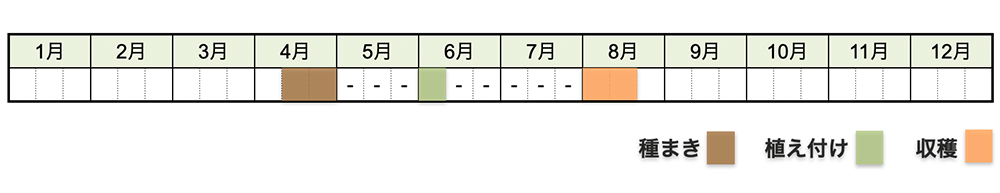

マクワウリの栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

4月中下旬にポットに種をまいて育苗し、6月上旬に定植、8月頃の収穫です。

栽培方法

マクワウリの栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

ポット(直径9〜12cmのサイズ)に種まき用の培養土を入れ、種を3粒ずつ重ならないようにまきます。

その上に厚さ1cmほどの土をかぶせ、たっぷり水をあげましょう。

まだ寒い時期の育苗となるため、保温資材を使って暖かい環境で育苗します。

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室

庭やベランダで作る簡易な育苗ハウス・ビニール温室 本葉1〜2枚で2本に間引き、本葉2〜3枚で1本立ちに。最終的に本葉4〜5枚の苗に仕上げます。

| 育苗日数 | 発芽適温 | 生育適温 |

|---|---|---|

| 約35日 | 25〜30℃ | 20〜30℃ |

土作り

苗の植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

本葉4〜5枚まで苗が育ったら、畑に植え付けましょう。

マクワウリは高温を好むので、植え付けは気温が十分に高くなってから行います。

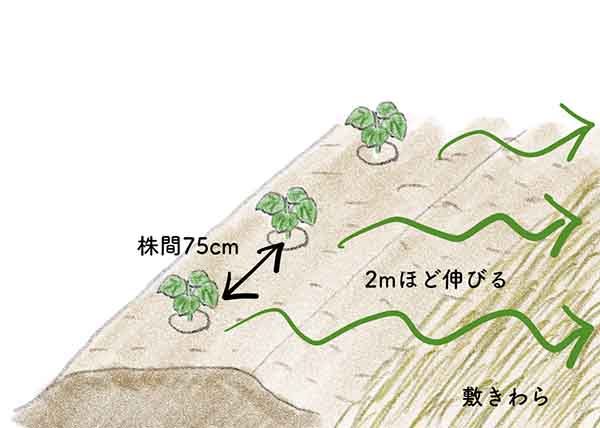

ポットから苗を優しく取り出し、75cm間隔で植えます。育つとツルが広がるので、株間は十分に確保しましょう。

植えた後は、根がしっかり張るように、株のまわりにたっぷり水をあげてください。

植え付け直後は、「あんどん」や「ホットキャップ」を掛けて保温します。生育促進と「ウリハムシ」などの害虫飛来を防止する効果があります。被覆内いっぱいに茎葉が伸びたら取り除きます。

敷きワラマルチ

葉が茂ってきたら、株元からツルが伸びる方向に「敷きワラ」をします。

ツルがワラに巻きヒゲを絡ませて伸長するので、地表に固定されて風雨にも強くなります。

また、実がなってから熟すまで、実の下にワラや刈草などを敷いておくことで、だんご虫が皮を食害し、そこからカビが侵入するのを防ぐ効果もあります。

敷きワラの代わりとなるマルチシートも販売されており、手軽でオススメです。

仕立て(整枝・摘芯)

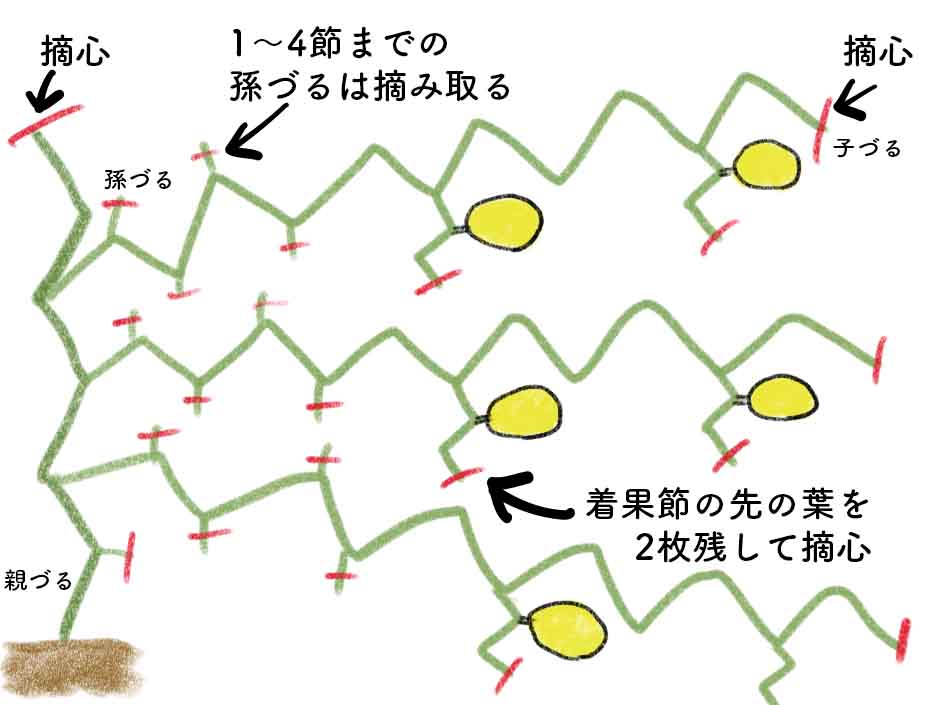

マクワウリは孫づるに雌花をつける(果実がつく)性質があります。

そのため、果実をたくさん収穫するには、つるを整枝して孫づるを発生させるのがポイントです。

- 親づるは、本葉5〜6枚で先端を摘心(子づるの生長を促す)

- 子づるは、勢いのよい3〜4本を伸ばして、他は摘み取る

- 子づるは、本葉12枚で先端を摘心(孫づるの生長を促す)

- 各子づるの1〜4節からでる孫づるは摘み取り、以降にでる孫づるを残す

- 孫づるは、着果したらその先の葉を2枚残して摘心

つるの整枝が遅れると、次々につるが発生してわからなくなるので、適時行うようにしましょう。

人工授粉

マクワウリは、受粉しないと果実が肥大しません。

ハチやアブなどの昆虫によって放っておいても自然に受粉しますが、虫の飛来が少ない家庭菜園などでは、確実に着果させるために人工授粉しておきます。

晴天の早朝、雄花をとり、雌花に雄しべをこすりつけて受粉させます。(花のガクの下に膨らみがあるのが雌花、ないのが雄花です。)

尚、受粉しないと実が大きくならず、やがて自然落果します。

追肥

マクワウリの追肥は1回だけ。果実が鶏卵大になった頃に施します。

果実を順調に肥大させるために行うことから、玉肥とも言います。

マクワウリの根は広く伸びるので、株元を中心に同心円状に広く施します。

玉直し

マクワウリは地面に這って成長するため、実が地面に接している部分には日が当たらず、色がまだらになってしまうことがあります。

見た目だけで食味に変わりはありませんが、色・形を整えるため、果皮の色がある程度濃くなってきたら、実の位置を変える「玉直し」で裏面にも日を当て、色をしっかりのせるようにします。

勢いよく動かすとヘタが取れてしまうので慎重に行いましょう。

また、地這栽培果実用の台座/マットを使うと、色むら防止だけでなく土との接地面の腐敗防止にもなり便利です。

収穫

開花から40〜45日、実の長さ15cmくらいになったら収穫します。

黄色の黄金マクワウリなら実が黄色く、ほのかに甘い匂いがしてきた頃。緑色の駒マクワウリなら、縦に筋模様が入ってきた頃が、収穫適期です。

つるをハサミで切って収穫します。

完熟マクワウリ

スーパーで見かけるものは熟す前のマクワウリですが、本当に甘くて美味しいのは完熟したマクワウリ。

マクワウリは完熟になると、つると繋がっている先端に輪状のひび割れができます。

このタイミングで収穫したマクワウリは、最高に甘みがのっているので、是非お試しあれ。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

マクワウリは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

マクワウリと相性のいい野菜には次のようなものがあります。