自分で育てた新鮮で安心できる野菜を食べたい!と家庭菜園を始めたものの、悩みの種になりがちなのが病気や害虫。

この記事では、なぜ病害虫が発生するのか?という根本的な仕組みから、農薬だけに頼らない賢い防除の基本まで、分かりやすく解説します。

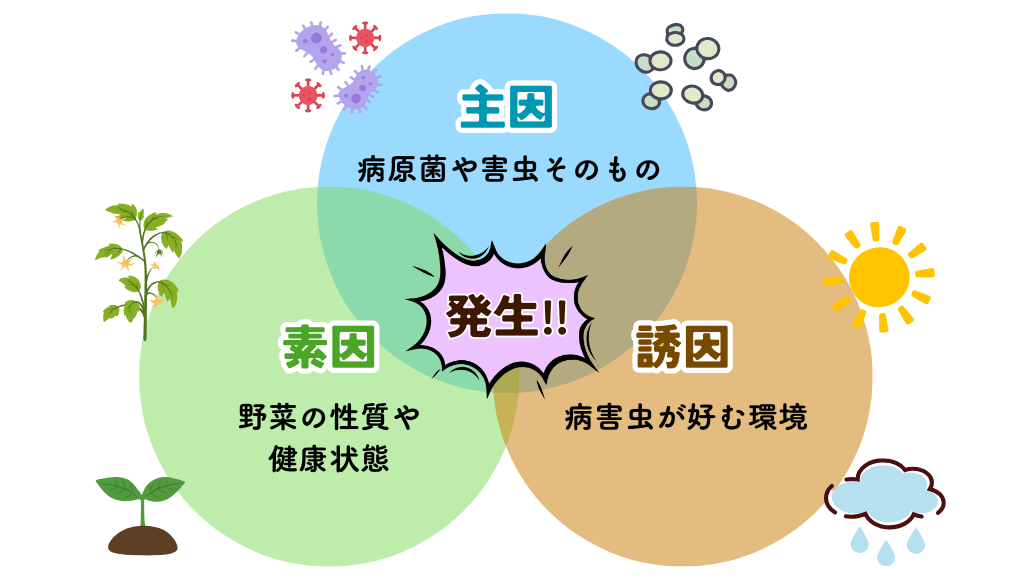

病害虫が発生する仕組み

生態系のバランスが保たれた自然界と違い、限られたスペースで特定の野菜を育てる家庭菜園では、土壌の栄養バランスなどが偏りがちになるため、病害虫が発生しやすい側面があります。

では、どうすれば病害虫のリスクを減らせるのか。

植物の病気や害虫による被害は、主因・素因・誘因という3つの要因が重なることで発生します。

主因:病原菌や害虫そのもの

うどんこ病の菌やアブラムシといった、病気や食害を引きこす「犯人」そのものです。もちろん、この主因がいなければ被害は起きません。

病害虫の5大分類|タイプごとの特徴と基本対策

病害虫の5大分類|タイプごとの特徴と基本対策 素因:野菜の性質や健康状態

病害虫に侵されやすいかどうか、という「野菜側の要因」です。病気に弱い性質の品種であったり、肥料のやりすぎや日照不足で元気がなかったりすると、病害虫につけこむスキを与えてしまいます。

誘因:病害虫が好む環境

病害虫の活動を活発にさせてしまう「環境側の要因」です。雨が続いて湿度が高い、株が密集して風通しが悪い、といった状況がこれにあたります。

これら3要素が大きく重なったときに、病害虫の被害は深刻になります。逆に言えば、どれか一つでも取り除いたり、輪を小さくしたりすれば、被害は発生しにくくなります。

これからの防除の考え方「IPM」

例えば、病害虫が発生したからといって、すぐ農薬を使うとどうなるか。

農薬は病原菌や害虫(主因)を取り除く直接的な方法ですが、害虫だけでなく益虫まで殺してしまい、かえって病害虫が発生しやすい環境(誘因)を招いてしまうこともあります。

そこで主流となっているのが、様々な方法を組み合わせて、総合的に病害虫を管理するという考え方です。

この考え方を、専門的には「IPM(Integrated Pest Management / 総合的有害生物管理)」と呼びます。

このIPMで組み合わせる防除方法は、大きく次の4つに分類されます。

- 耕種的防除・・・土づくりや栽培管理によって、病害虫が発生・まん延しにくい環境を整える

- 物理的防除・・・防虫ネットやマルチシートなど、モノの力で物理的に害虫の侵入などを防ぐ

- 生物的防除・・・テントウムシなどの天敵や、有用な微生物の力を借りて害虫を抑える

- 化学的防除・・・農薬を使用して、直接的に病害虫を駆除する

この4つの防除法について、それぞれの具体的な方法を詳しく紹介していきます。

【実践編】IPMに基づく具体的な対策

予防が最重要!「耕種的防除」

具体的な対策の中で、最も重要で、まず最初に取り組むべきなのがこの「耕種的防除」です。

これは、日々の栽培管理の中で、病害虫が発生しにくい健康な環境を整えていく、いわば病害虫対策の体質改善です。

土づくり

全ての基本となるのが「土」です。健康な土で育てば野菜は丈夫に育ち、病害虫への抵抗力も自然と強くなります。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 品種選び

同じ野菜でも、品種によって病気へのかかりやすさは異なります。そのため、最初の段階で病気に強い品種を選ぶことが、とても有効な対策になります。

トマトやナス、キュウリなどの果菜類では、病気に強い台木に育てたい品種を接いだ「接木苗」を選ぶのがおすすめです。

連作を避ける

毎年同じ場所で同じ科の野菜を育て続けると、土の中に特定の病原菌や害虫が増え、生育が悪くなる「連作障害」が起こりやすくなります。

違う科の野菜を順番に育てる「輪作」を意識するだけで、リスクを大きく減らせます。

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について

連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について 栽培管理

病原菌の多くは、ジメジメした湿度の高い環境を好みます。

例えば、適切な株間をとって植えたり、混み合った葉を整枝・剪定したりして、株全体の風通しと日当たりを良くしましょう。こうした基本的な栽培管理で、病気が発生しにくい環境を保つことが大切です。

コンパニオンプランツの活用

一緒に植えることで、お互いに良い影響を与え合う「コンパニオンプランツ(共栄作物)」を活用するのも賢い方法です。

害虫を遠ざけたり、その天敵を呼び寄せたりと、様々な効果が期待できます。

コンパニオンプランツの組み合わせと効果

コンパニオンプランツの組み合わせと効果 物理的にシャットアウト!「物理的防除」

耕種的防除で環境を整えたら、次は物理的な力を借りて、さらに守りを固めましょう。

「物理的防除」とは、防虫ネットのようなモノだけでなく、熱や光といった物理的なエネルギーを利用して、害虫や病原菌を直接防いだり、活動を抑えたりする方法です。

防虫ネット(被覆資材)

野菜を細かい網目のネットや布で覆い、害虫が物理的に侵入できないようにする方法です。

被覆資材にはいくつか種類があり、資材によって保温・防虫・防風の効果を得ることができます。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 誘蛾灯・黄色蛍光灯・光反射テープ

光を利用するものでは、虫が光によってくる性質を利用した「誘蛾灯」や、夜行性害虫の行動を抑えるために、虫の嫌う「黄色蛍光灯(防蛾灯)」があります。

また、アブラムシなどに対しては、反射光を嫌う性質を利用して、シルバーマルチを敷く/銀色の光反射テープを張るのも有効です。

マルチング

マルチングは、地温の管理、乾燥や雑草を抑制するだけでなく、降雨時の土の跳ね上がりを防ぐことで、土壌中に生存する「疫病」などの茎葉への感染を防ぐ効果があります。

マルチング資材にはいくつか種類があり、シートの色によって様々な特徴があります。

中でも、銀色のシルバーマルチは光を反射するので、反射光を嫌うアブラムシやアザミウマなど害虫の飛来防止にもなります。

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント

マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 粘着トラップ

粘着トラップは、害虫が特定の色に誘引される習性を利用し、物理的にくっつけて初期発生を確認したり、生息数を減らしたりできます。

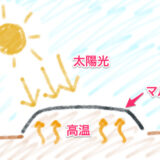

太陽熱土壌消毒

植え付け前、特に夏場の強い日差しを利用して土壌を消毒する方法です。

水分を含ませた土壌に透明なビニールシートを張り、太陽熱で土の温度を上げることで、土の中に潜む病原菌や害虫、雑草の種を死滅させます。

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる

雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる 自然の力を借りる!「生物的防除」

「生物的防除」は、害虫の天敵となる生物や、特定の微生物の力を借りて、害虫の数を抑える方法です。

自然界の食物連鎖をうまく利用した、環境にやさしいアプローチと言えます。

天敵(益虫)を味方につけ、育てる

畑には、害虫を捕食するテントウムシやカマキリ、クモといった多様な天敵(益虫)が生息しています。これらの生物は、畑の生態系の中で害虫の急激な増加を抑える重要な役割を担っています。

そのため、生物的防除の基本は、これらの天敵が活動しやすい環境を守り、その密度を高めることにあります。

その具体的な手法として、天敵の餌や住処となる植物を植えて天敵を呼び寄せ定着させる「インターセクタリープランツ(天敵温存植物)」や、さらに進んで、作物にはつかない害虫と天敵をセットで導入し計画的に天敵を増やす「バンカープランツ」といった技術も活用されています。

微生物を利用した農薬(BT剤など)

「農薬」という名前がついていますが、生物の力を利用したものもあります。

代表的なのが、自然界に存在する「BT菌」という細菌を利用した「BT剤」です。アオムシやヨトウムシといった、チョウやガの幼虫にだけ効果を発揮するのが特徴で、有機栽培でも使用される安全性の高い農薬です。

天敵製剤の利用

少し上級者向けですが、害虫の天敵そのものを製品として購入し、畑に放す「天敵製剤」というものもあります。

施設栽培などで活用されることが多いですが、これも生物的防除の有力な方法の一つです。

どうしても困った時の「化学的防除」

ここまでの防除を実践しても、どうしても病害虫の勢いを抑えきれない場面もあります。そうした場合に、作物を守るための最後の手段として頼るのが「化学的防除(農薬)」です。

化学的な防除にも、害虫の行動に働きかける特殊なものから、直接的に駆除するものまで様々です。使う際は、それぞれの特性を理解し、正しく安全に利用することが何よりも大切です。

農薬(殺虫剤・殺菌剤)

病害虫を直接的に駆除・抑制する薬剤です。

天然物由来のものから化学合成されたものまで様々な種類がありますが、いずれも使用する際は注意が必要です。

必ずラベルの記載を隅々まで確認し、対象の作物、使用時期、希釈倍率などを厳守して、必要最小限の使用に留めましょう。

農薬の正しい使い方

農薬の正しい使い方 性フェロモン製剤

昆虫がコミュニケーションに使う特有の匂い(性フェロモン)を利用した資材です。

人工的に合成し害虫のオスを誘引することで大量に捕獲し交尾を防ぐことで防除する方法と、性フェロモンを濃い濃度で散布しオスとメスの交信を混乱させて交配できなくする方法があります。

特定の害虫にしか効果がないため、益虫などへの影響が少ないのが特徴です。