野菜を元気に育てるためには、植物に必要な栄養素の知識が欠かせません。

このページでは、植物の生長に必要な17の必須要素と、三要素(N・P・K)の働き、肥料の選び方や使い分けの基本をわかりやすく解説します。

植物に必要な栄養素

動物にタンパク質や炭水化物、ビタミンなどの栄養が必要なように、植物が健全に育つためにも、多くの栄養素が欠かせません。

植物は太陽の光エネルギーを使い、根から吸い上げた水と、葉で取り込んだ二酸化炭素をもとに炭水化物を合成します。これがいわゆる光合成です。

しかし、炭水化物だけでは植物は育たず、生長に必要なさまざまな栄養素を外部から補う必要があります。その数は、現在わかっているだけでも17種類にのぼります。

植物に必要な17要素

植物が健やかに生長するためには、「必須要素」と呼ばれる17種類の栄養素が必要です。

| 基本要素 | 炭素(C) 水素(H) 酸素(O) | 大気や水から自然に供給されるため、施肥の必要はない。 |

|---|---|---|

| 多量要素 | 窒素(N) | 「葉肥」とも呼ばれ、葉や茎、根の伸長に関わる。 |

| リン酸(P) | 「花肥・実肥」とも呼ばれ、開花・結実・根の生育に関与。 | |

| カリウム(K) | 「根肥」とも呼ばれ、根や茎を強くし、病害虫への抵抗性を高める。 | |

| 中量要素 | カルシウム(Ca) | 細胞壁を形成・強化し、根の伸長やpH調整にも関与。 |

| マグネシウム(Mg) | 葉緑素の構成要素で、光合成に不可欠。 | |

| イオウ(S) | タンパク質やビタミンの構成に関わる。代謝にも重要。 | |

| 微量要素 | 鉄(Fe) 銅(Cu) マンガン(Mn) 亜鉛(Zn) ホウ素(B) モリブデン(Mo) 塩素(Cl) ニッケル(Ni) | 光合成、アミノ酸合成、酵素の活性化などに関与。 微量ながら不可欠で、不足すると生理障害を引き起こす。 主に土中の天然ミネラルや堆肥から供給される。 |

この中で、炭素(C)・水素(H)・酸素(O)は大気と水から供給されますが、その他の要素は土中から供給され根から吸収されます。そのため、土中に不足する場合は、肥料を施して補給することになります。

窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)の「三要素」は、植物が最も多く必要とする栄養素で、多量要素と呼ばれます。これらが不足すると、葉や茎、根の生長や花・実のつきに大きな影響が出ます。

また、カルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)などの中量要素も重要で、特にカルシウムは土壌の酸性度(pH)を調整する上でも欠かせません。

さらに、鉄や銅などの微量要素は少量でも必要とされ、主に堆肥や腐植質に含まれます。基本的には施肥の必要はありませんが、土作りが不十分な場合や連作が続くと、不足して障害が起きることもあるため注意が必要です。

あわせて読みたい

肥料の三要素「N・P・K」

窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)は、植物が特に多く吸収する栄養素で、土壌中で不足しやすいため、「肥料の三要素」と呼ばれています。

窒素(N)

葉肥(はごえ)とも呼ばれ、葉や茎の生長を助ける栄養素です。

不足すると、古い葉や下葉が黄色く変色し、生育が悪くなります。一方で過剰になると、葉が濃い緑色になり、茎葉ばかりが茂って徒長します。また、成熟が遅れ、結実が悪くなったり、病害虫への抵抗力が弱くなることもあります。

リン酸(P)

花肥(はなごえ)・実肥(みごえ)とも呼ばれ、細胞分裂や根の発達、開花・結実に関与する重要な栄養素です。

特に初期生育に必要とされるため、元肥としてあらかじめ施しておくのが基本です。不足すると、葉の色が赤紫色に変わり、生育が停滞します。花の色や果実の糖度・果汁の質にも関係すると言われています。

カリウム(K)

根肥(ねごえ)とも呼ばれ、根の発育を助け、病害虫や環境ストレスへの耐性を高める栄養素です。

不足すると、まず下葉から症状が出て、葉のふちが枯れたり、葉が巻いたりすることがあります。葉緑部が傷んで光合成が低下するため、全体の生育も悪くなります。

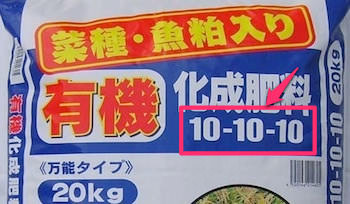

肥料袋に表示されている「NPK表示」の見方

市販の肥料には、袋の表面にN(窒素)・P(リン酸)・K(カリウム)の含有割合が「N-P-K」の形式で表記されています。この数値をもとに、施肥量や栄養バランスを調整するのが基本です。

たとえば、写真の肥料には「10-10-10」と記載されていますが、これは「窒素10%、リン酸10%、カリウム10%」が含まれていることを意味します。

この袋の内容量は20kgなので、計算すると:

- 窒素(N):20kg × 10% = 2kg

- リン酸(P):20kg × 10% = 2kg

- カリウム(K):20kg × 10% = 2kg

というように、それぞれの成分が実際にどれだけ含まれているかを知ることができます。

肥料の選び方と使い分け

肥料袋に表示されている「N-P-K(窒素・リン酸・カリウム)」の比率は、作物ごとの栄養ニーズに合わせて選ぶことが大切です。

たとえば、葉物野菜には「窒素」が多めのものを、果菜類(トマト・ナスなど)には「リン酸」と「カリウム」を多めに含むものが適しています。

また、肥料には「有機肥料」や「化学肥料」、「配合肥料」などさまざまな種類があり、それぞれの特徴や効き方も異なります。用途やタイミングに応じて、組み合わせて使うのが基本です。

ベランダ菜園や小規模な家庭菜園であれば、「マイガーデンベジフル」など、NPKバランスの取れた配合肥料がとても便利です。

これ1つで元肥にも追肥にも使えるため、肥料選びに迷いがちな初心者の方にもぴったりです。

雑草は育つのに、野菜づくりには肥料が必要な理由

自然に生えている雑草は、肥料を与えなくても元気に育ちます。

それなのに、なぜ畑で野菜を育てるには、わざわざ肥料が必要なのでしょうか?

雑草が茂る野原では、枯れた草や落ち葉、動物のふんなどが、土壌中の微生物によって分解され、再び土に戻るという自然の循環が働いています。こうして土に返った養分を、また別の雑草が吸収することで、自然なかたちで栄養が循環しているのです。

一方、畑では野菜を収穫物として持ち出すうえ、雑草も除草してしまうため、有機物が土に返る機会が少なくなり、養分が不足しがちになります。

そのため、失われた分の栄養を人の手で補う必要があり、それが肥料の役割となるのです。

ちなみに、このような人為的な補いをせず、自然の循環を活かして、無肥料・無農薬・不耕起・不除草で行う農法は、一般に「自然農法」と呼ばれています。