スーパーなどで売ってるオガクズ栽培のものとは比べ物にならない、肉厚で大型でジューシーなしいたけが作れる「しいたけの原木栽培」。

仕込みから収穫までの栽培手順を写真&イラスト付きで分かりやすく紹介します。

しいたけの栽培方法は大きく2つ

自宅でしいたけを栽培するには、大きく次の2つの方法があります。

- しいたけの菌床栽培(きんしょうさいばい)

- しいたけの原木栽培(げんぼくさいばい)

しいたけの菌床栽培

おが屑に栄養源を混ぜて作った培地に「しいたけ菌」を植付け、空調管理された施設内で培養、3ヶ月ほどで収穫できる状態にする栽培方法。

短期間で安定した栽培が可能なため、スーパーなどで売られているシイタケはほとんど菌床栽培です。

自宅でも簡単に育てられるキットが販売されており、手軽にしいたけ栽培が体験できるので、はじめての方にオススメです。

自宅でキノコが育てられる「しいたけ栽培キット」を試してみた

自宅でキノコが育てられる「しいたけ栽培キット」を試してみた しいたけの原木栽培

ナラやクヌギなどの原木に「しいたけ菌」を植え付け、半年〜2年近くかけて収穫する栽培方法。

自然環境の中で育つことで、香り、味、肉厚の良さが優れる反面、栽培期間が長く、安定栽培が難しいのが特徴です。

この記事で紹介するのは、原木栽培の方法になります。

原木栽培に必要なもの

しいたけの原木栽培に必要なものは次の通り。

- 種駒(しいたけの種)

- 原木

- 電動ドリル・キリ・トンカチ

種駒(しいたけの種)

ホームセンターや通販サイトなどで販売されてます。

今回購入したのは、広く使用されている森産業の「森290号」という品種。

しいたけ菌を付着させた種駒が、100個入り・400個入り・800個入りのサイズ展開で販売されており、これは800個入り(原木20~30本分)のもの。

原木にこの大きさの穴をいっぱい開けて、そこに種駒を打ち込んでいくわけです。

これで、しいたけ400~500本分くらい(うまく栽培できればもっと)採れます。

原木

しいたけの種駒を接種する木。

栽培に良く使用されるのは、コナラ、クヌギ、シデ類、カシ類、シイ、クリなど。

うちでは、近所の山からナラの木を貰ってます。

しいたけ栽培向けの原木は、ホームセンターや通販サイトなどでも売っています。

種駒が打ち付けられた状態の原木も販売されているので、これだと接種作業が不要で手軽です。

電動ドリル・キリ・トンカチ

種駒を打ち込むために、原木に穴を開ける道具です。

電動ドリルは、ある程度トルクのあるものを。

種駒サイズのキリ(ドリル)。

あと、種駒を打ち付けるためのトンカチ(金槌、木槌など)も必要です。

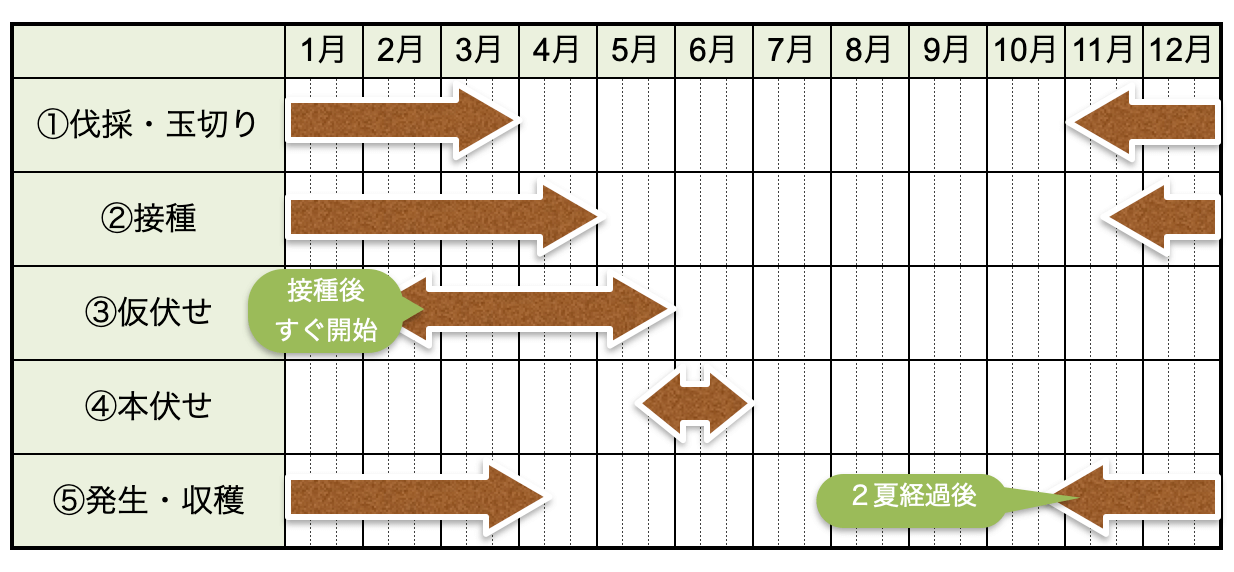

栽培カレンダー

原木しいたけの栽培時期・栽培カレンダーは次のようになります。

上記のように菌を接種した後、品種や環境にもよりますが、早いもので接種年の秋や翌春から、通常は夏を2回経過した秋からしいたけが発生します。

無事にしいたけが発生すると、その後3~4年の間、毎年シーズンになればしいたけが発生してきます。(我が家では1年で終わるものもあれば、良くても2年ほど)

栽培手順

伐採・玉切り

自分で伐採する場合は、紅葉が始まる時期に切り出します。

切り倒した状態で40〜60日ほど置き、木の葉を枯らしながら木の芯の水分を抜いて、栽培に適した水分量にします。

その後、玉切り(木を1mほどに切り揃える作業)をします。

接種

種駒に合ったサイズのキリ・電動ドリルを使って、原木に穴を開けていきます。

横20cm、縦5cm間隔で、バンバン穴を開けます。

打ち込みする種駒の数が多いほど、菌が早くまん延して外菌の侵入も少なく、良いほだ木(しいたけが発生する状態になった木)になります。

開けた穴に種駒を差し込み、ハンマーで表面が平らになるように種駒を打ち込みます。

残った種駒は翌年使用することができないので、種駒が余った場合は、余分に穴を開けるなどして使い切ってしまいます。

仮伏せ(保湿管理)

接種された種駒の菌糸が、確実に原木に移ってまん延を始めるように保湿管理するのが「仮伏せ」です。

原木に水分を含ませて、周囲をワラ、ムシロ、遮光ネット、ブルーシートなどで覆って、保湿できる状態にします。

うちでは、ワラで覆った上から遮光ネットで覆って放置しておきました。

本伏せ

3ヶ月ほど仮伏せしたら、次は「本伏せ」です。

しいたけ菌糸の活着したほだ木を、更に原木全体へ菌糸がまん延できるような条件下で管理します。

- 直射日光が当たらない

- 雨が当たる

- 風通しが良い

しいたけ菌は高温に弱く、50℃にも達すると数時間で死滅するため、夏の直射日光に当たるとひとたまりもありません。

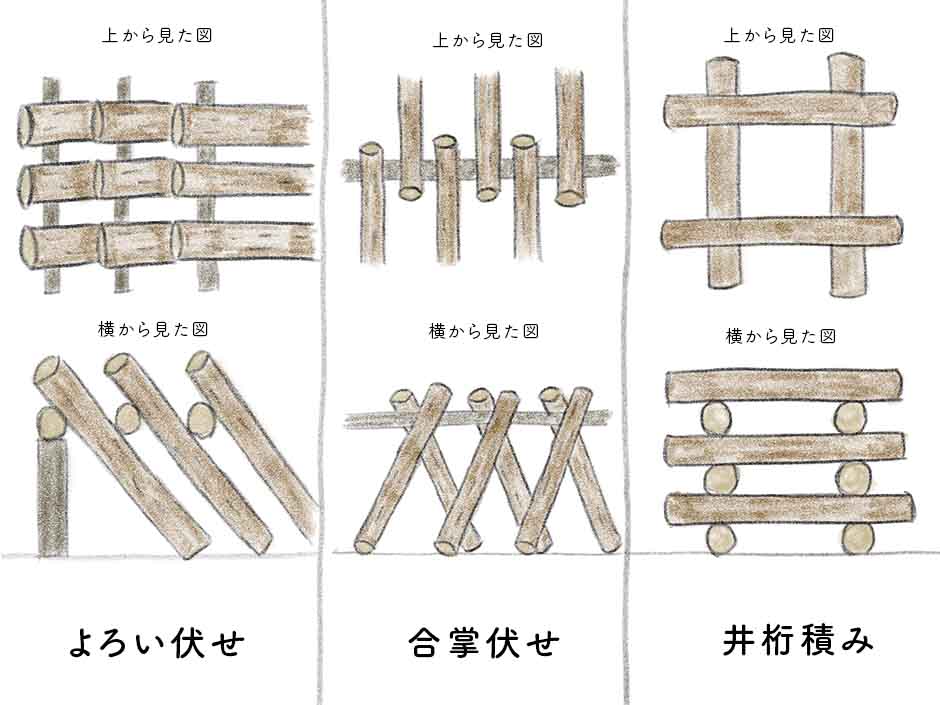

森林内に置くのが最適なのですが家庭菜園では難しいため、よしず・遮光ネットなどを使って直射日光の当たらない場所を作り、次のような形でほだ木を置きます。

うちでは、日陰になる果樹棚の下に伏せ込む場所を作り、平坦地での伏せ込みに適していると言われている「合掌伏せ」にして遮光ネットを掛けています。

より多くしいたけができるように

冬に仕込むと、夏を2回経験した秋からしいたけが発生します。

その少し前の10月中旬に、次のことをしておきます。

- ほだ木を叩く

- ほだ木を水に漬ける

ほだ木を叩くことでシイタケ菌が活発になり、その後、ほだ木を24時間ほど冷たい水に漬け込むことで秋を感じさます。

こうすることで、しいたけがより多く発生しやすくなります。

しいたけの収穫

そして10月下旬、しいたけが出始めました。

冬の間ポコポコと出てくるので、いい大きさになったものから収穫していきます。

見よ、この肉厚なしいたけを。

バター焼きにして食べてみましたが、超ジューシーでめちゃ旨です。

一度食べると、スーパーとかで買ったしいたけではもう満足できなくなります。

収穫まで時間は掛かりますが、原木栽培の採りたてシイタケは本当に美味しいので、しいたけ好きな方はぜひぜひ自分で栽培してみて下さい。

収穫後の管理

収穫後は、収穫後の状態のままで置いておき、自然に雨に当てておくと2年目、3年目とシイタケが生えてきます。

シイタケが採れなくなったら、そのほだ木は廃棄します。