家庭菜園でのホウレンソウ(ほうれん草)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

濃い緑色が美しいホウレンソウ(ほうれん草)は、抜群の栄養価を誇る緑黄色野菜の代表です。

冷涼な気候を好み、耐寒性に優れ、0℃以下の低温にも耐えることができます。特に、寒さに当たると甘みが増す「寒締めほうれん草」としても知られています。

栽培の注意点としては、ホウレンソウは酸性土壌を嫌うため、石灰を用いて土壌のpH調整を行い、適切な土作りをすること。

また、アブラナ科の野菜とは違って害虫被害が少ないため、しっかりと土作りができていれば、比較的簡単に育てることができます。

- 土壌の酸性が強いと生育が不揃いになるため、石灰を入れて酸度調整しておく

- 日長に敏感なので、長日下ではとう立ちしにくい品種を選ぶ

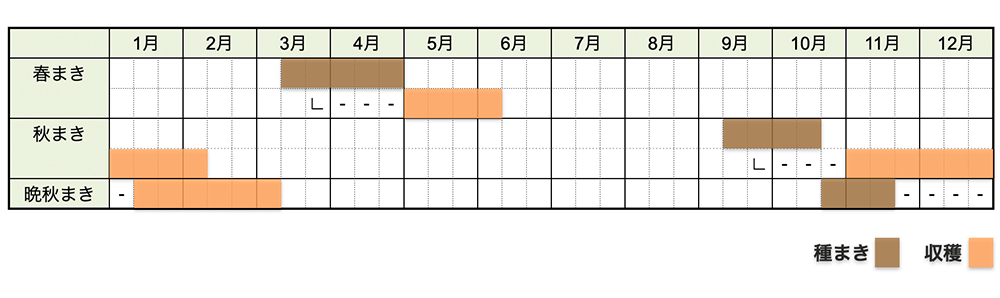

栽培カレンダー

ホウレンソウ(ほうれん草)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

ホウレンソウは冷涼な気候を好むので、家庭菜園で育てやすいのは秋まき・秋冬どりです。

暑さには弱く、また長日でとう立ちしやすい性質があるので、春まきではとう立ちの遅い晩抽性品種を選びましょう。

甘みの強い「寒締めホウレンソウ」にするには、晩秋まきで冬の寒さにあてて育て、2月頃に収穫します。

ホウレンソウの種類

ホウレンソウは、在来の東洋種のほか、西洋種、東洋×西洋をかけ合わせた交配種などがあります。

- 東洋種・・・葉がギザギザで根元が赤く、葉肉は薄い。長日でとう立ちしやすいので冬季栽培に向く。

- 西洋種・・・葉が丸く、葉肉は厚い。日長反応に鈍感なので、春から初夏の栽培も可能。

- 交配種・・・東洋×西洋の特性を組み合わせたもので、葉形や色は多様。育てやすく、家庭菜園向き。

市場で出回っているホウレンソウの多くは、交配種が主流です。

栽培方法

ホウレンソウ(ほうれん草)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

ホウレンソウは移植を嫌う直根タイプなので、種は畑に直接まきます。

15〜20cm間隔でまき溝を作り、その溝に1〜2cmの間隔をあけて種をまきます。(すじまき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

寒い時期は保温資材で初期育成を促す

寒さに強いホウレンソウですが、低温下では発芽率が落ちます。

早春や晩秋の寒い時期は、種まき後に「不織布」などの保温資材をベタ掛けしておくと発芽しやすくなります。

本葉が出れば寒さにグンと強くなります。

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方

トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 間引き

生育に応じて2回に分けて間引き、適切な株間に広げます。

1回目は本葉1〜2枚のとき。株間3cm間隔に間引きます。

2回目は本葉3〜4枚のとき。最終株間5cmに間引きます。

間引いたあとは、株がふらついて倒れやすくなるので、株元に軽く土寄せをしておきましょう。

追肥

本葉3〜4枚の頃、間引き2回目と同時に追肥をします。

条間にパラパラと肥料を施し、中耕を兼ねて株元に軽く土を寄せておきます。

収穫

草丈が25〜30cmになれば収穫時期です。

根がしっかり張っているので、引き抜かずにハサミで切って収穫します。

根元の赤い部分は甘みがあって美味しいので、赤い部分はできるだけ茎に残して切り取りましょう。

寒締めホウレンソウ

ホウレンソウは、凍結しないように自ら葉の水分を減らし、糖分を蓄える性質があります。この生理作用を利用してつくるのが「寒締めホウレンソウ」です。

甘みが強く、葉は濃厚な緑色、縮みあって肉厚なのが特徴です。

品種によっては、縮んだ形にはなりません。

寒締めホウレンソウは、11月に入ってから種をまき(晩秋まき)、真冬の寒さにあてて育て、2月頃に収穫します。

葉が地面を這うようにロゼット状に広がるので、最終株間を15cmくらいに広くとるようにします。

尚、長日になると「とう立ち」するので、3月初旬までには収穫を終えるようにしましょう。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ホウレンソウは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ホウレンソウと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

本葉が数枚でたところで生長が止まり、葉が黄化してしまう場合は、酸性土壌が原因です。

ホウレンソウはpH6.5〜7.0の中性に近い酸度を好みます。土作りの段階で石灰を入れて酸度(pH)調整をしておきましょう。

スギナが蔓延っている畑など酸性土壌が懸念されるところは、pH(酸度)測定器などで調べておきましょう。

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について

土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について ホウレンソウは、長日(日が長い)条件でとう立ちする性質があります。

街灯や玄関灯の近くで育てると、昼が長くなったと勘違いしてとう立ちしてしまうため、夜間に暗くなる場所で栽培しましょう。

野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について

野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について