家庭菜園でのラッカセイ(落花生)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

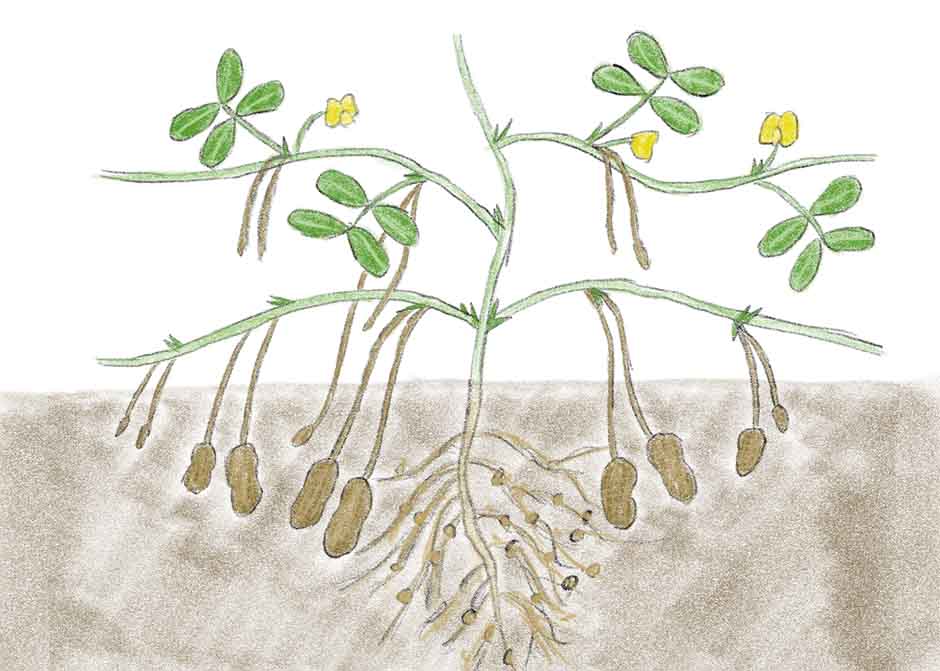

ラッカセイ(落花生)は他のマメと違い、地中にマメができるのが特徴です。

花が落ちて実が生まれることから落花生と呼ばれるように、ラッカセイの花は受粉後、枯れた花のつけ根から子房柄(しぼうへい)が下向きに伸び、土の中に潜っていきます。

そして、深さ3〜5cmに達すると、子房柄の先が膨らみ始め、そこにさや(鞘)ができ、そのさやの中で豆が育ちます。

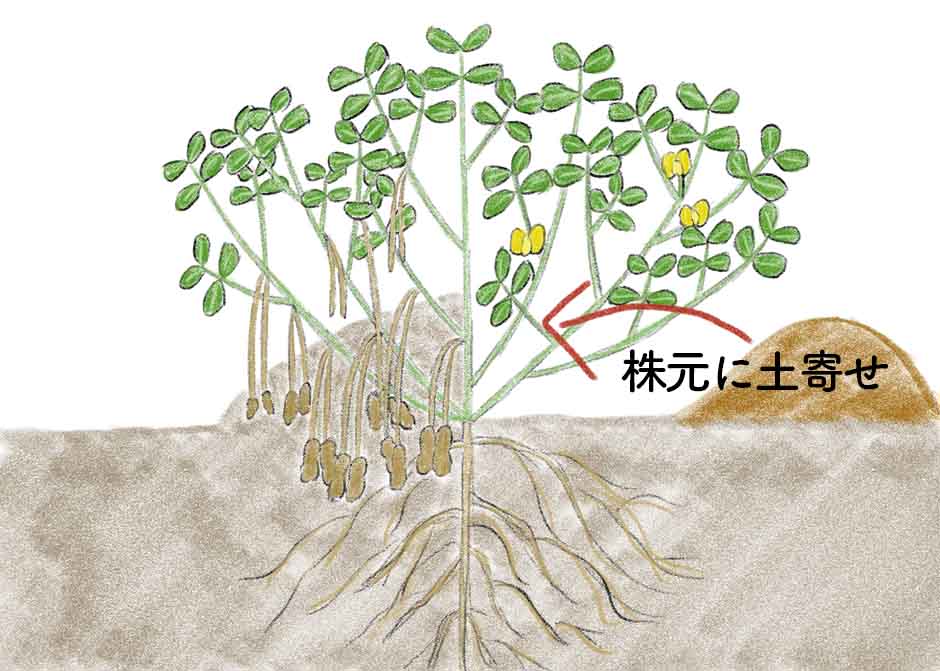

土中で育つさやを大きく大量にならせるには、花の咲き始めに株元へこんもりと土を盛る「土寄せ」がポイント。

収穫したての生落花生は茹で豆にしてホクホク食感を楽しみ、乾燥させた落花生は煎り豆にしてカリカリとした香ばしい食感を楽しめます。

- 根粒菌が栄養分を作り出すので、肥料(窒素)は少なめにする

- 子房柄が土の中に潜りやすくなるよう、しっかりと土寄せをする

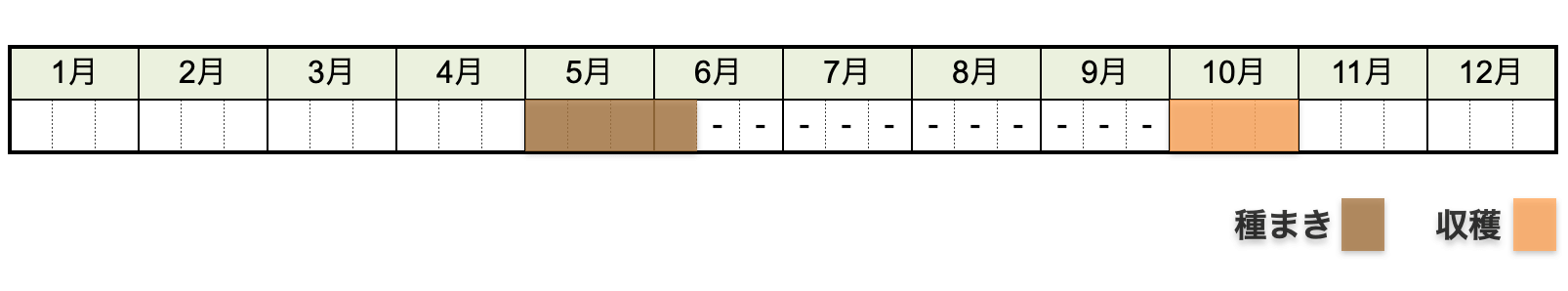

栽培カレンダー

ラッカセイ(落花生)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

5月頃に種まきをし、10月頃に収穫です。

栽培方法

ラッカセイ(落花生)の栽培は、次のような流れになります。

土作り

種まきまでに「土作り」を済ませておきます。

ラッカセイは、水はけのよいふかふかの土を好みます。また、背丈が低く栽培期間が長いので、周囲の野菜が生長しても日陰にならない場所を選びましょう。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 種まき

種は畑に直接まきます。

株間30cmの間隔でまき穴をあけ、1つの穴に3粒ずつ、深さ3cmに点まきします。

種まき直後はカラスやハトが豆や芽を食べてしまうことが多いので、本葉が出るまで「不織布」やネットを掛けておくと安心です。

雨の直後や、種まき後すぐに雨が降って過湿になると種が腐りやすいので、天気を見極めてから種まきしましょう。

本葉が2〜3枚の頃、形の悪い株を間引いて1本立ちにします。

土寄せ・追肥

ラッカセイは受粉すると、花のつけ根にある子房柄が伸びて土の中に潜り、そこにさや(鞘)をつけます。

このとき、花の位置から地面までが遠かったり、土そのものが固いと、子房柄はしっかり土に入ることができず、ラッカセイのさやがつきません。

それを助けるために、株元にたっぷりと土寄せしておきます。

追肥・土寄せ(1回目)

花が咲き始めたら、1回目の土寄せを行います。

その際、周辺の土を軽く耕しておきます。雑草があると子房柄が土に入る邪魔になるので、除草もしておきましょう。

また、このタイミングで、株元に追肥を施します。

窒素が効きすぎると「つるぼけ」になってしまうため、肥料は窒素を少なめ・カリを多めに施します。

土寄せ(2回目)

1回目の土寄せから15日〜20日後、2回目の土寄せを行います。

開花は断続的に続き、子房柄が出る範囲も広がるので、やわらかな土をまんべんなく寄せ集めて、しっかり土の中へ伸びていくのを手助けします。

土中に潜り込んだ子房柄を切ってしまわないよう注意して行いましょう。

ここでは中耕・追肥は行いません。

収穫

下葉が黄色く枯れ始めたら、子房柄の先をさぐって試し掘りをしてみましょう。

株のまわりにスコップを入れ、株全体を持ち上げるように掘り取ります。

網目模様がはっきりして、さやが膨らみきっていれば収穫適期です。(完熟子実どり)

収穫が遅れると、さやのつけ根が傷んで、引き抜いた時にさやが土中に残ってしまうため、収穫作業の効率が悪くなってしまいます。またラッカセイの風味も失われてしまうため、とり遅れに注意しましょう。

収穫後の処理

収穫後のラッカセイは、すぐ食べる場合はサヤをもぎ取ってゆで落花生にします。

ボウルに殻ごとの生落花生と水を入れ、手でこすり洗い、泥や汚れをよく落とします。

鍋に水と塩を入れてさっと混ぜ、殻付きのまま落花生を入れて、火にかけます。(水から茹でるのがポイント)

生落花生(殻付き)500gに対し、水1.5L、塩大さじ3(水の重量の約3%)

沸騰したら弱火で30分ゆで、火を止めてそのまま10分ほど余熱で火を通したら完成。

鮮度が大事なので、収穫後できるだけ早くゆでましょう。

すぐに食べない(煎り豆にする)場合は、サヤを外さないまま、次のように乾燥させます。

乾燥させずそのままにしておくとカビが生えてしまいます。

落花生の乾燥方法

収穫後は土を払い落とし、さやの付いた方を上に向けた状態で1週間ほど天日干しします。

畑で天日干しする場合、カラスなどに食べられないよう、ネットを被せておくと安心です。

乾燥が進むと豆の水分が抜けて実が小さくなります。落花生を手に持って揺すり、カラカラと音がしたらサヤを切り離します。

その後、殻付きのまま風通しの良いところに並べて、1ヶ月ほどじっくりと乾燥させます。

時間を掛けて乾燥させることで、渋みを抜き、甘みと風味が増します。

これで、冷暗所または冷蔵庫で半年〜1年ほどの長期保存が可能。食べたいときに煎り豆にして食べます。

落花生の簡単な煎り方

乾燥させた落花生を食べるのに、フライパンで煎るのが面倒な場合は、電子レンジでチンすると簡単です。

茶封筒に殻つきのまま落花生を入れる(重ならない程度の量)

これだけで、カリッと香ばしいピーナッツの出来上がりです。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

ラッカセイは連作障害を避けるために、同じ場所での栽培間隔を2〜3年あけるようにします。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

ラッカセイには、マメ科の根に付く根粒菌が空気中の窒素を固定して土壌を肥沃にし、菌根菌がリン酸分などの養分を吸収しやすくする効果があるため、コンパニオンプランツとしての利用もオススメです。

特に、長期に渡って養分を必要とする「トマト」「ナス」「ピーマン」との混植は相性が良く、私もよく一緒に育てています。

栽培Q&A

マメ類の中でも特に鳥に狙われやすい、ラッカセイの種。

畑にまいたらすぐに、本葉が出るまで不織布やネットをべた掛けしておくと安心です。

栽培する株数が少ない場合は、育苗して畑に植え付けるのもオススメです。セルトレイまたはポットに種をまいて、本葉2枚の苗に仕上げます。

収穫の時期が早すぎたことが考えられます。

他に、窒素肥料の効き過ぎで「つるぼけ」と同じ状態になり、地上部ばかり大きくなって、実が入りにくくなることがあります。