家庭菜園でのタマネギ(玉ねぎ)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。

気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。

基本情報

タマネギ(玉ねぎ)は、冬越しさせて育てる野菜の代表格です。

晩秋に定植すれば特別な寒さ対策も必要なく、初心者でも育てやすい野菜です。

タマネギ栽培は、良い苗づくりが基本。早まきして大苗で越冬すると春にとう立ちしてしまうため、品種ごとの種まき時期を守り、適正サイズの苗を育てることが大切です。

収穫後に上手に干して保存すれば、年中食べることができます。

- 収穫まで期間が長いのでマルチで雑草対策をするとよい

- 適正サイズの苗を適期に植え付けることで、とう立ちを避ける

- 冬の間に追肥し、よい苗を育てるのが成功のコツ

新玉ねぎとは

一般的な玉ねぎは、5月~6月に収穫してから、日持ちを良くするために1か月ほど乾燥させます。

新玉ねぎは、3~4月頃に収穫される早採りの玉ねぎ(極早生・早生種)の総称で、乾燥させずにすぐ食べます。

皮が薄くて柔らかく、みずみずしくて辛みが少ないのが特徴。

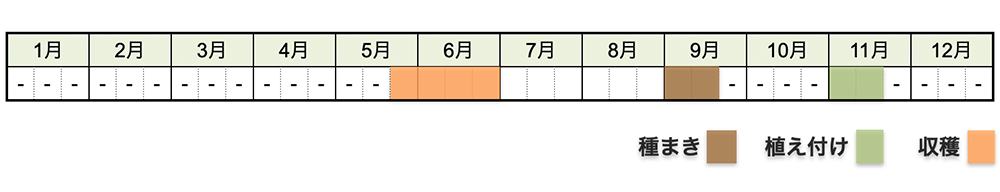

栽培カレンダー

タマネギ(玉ねぎ)の栽培時期は次のようになります。

中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。

近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。

9月頃に種をまいて苗を育て、晩秋に苗を植え付けて冬越し、6月頃に収穫することができます。

栽培本数が少ない場合は、市販の苗を利用すれば、育苗の手間が省けます。

栽培方法

タマネギ(玉ねぎ)の栽培は、次のような流れになります。

種まき・育苗

苗床を作る

タマネギの種をまいて苗を育てるための、苗床(育苗用の畑)を作ります。

あらかじめ石灰・堆肥・元肥を入れて耕し、表面を平にならしておきます。

栽培する量が少量の場合は、育苗箱やセルトレイ(200〜288穴)に培養土を入れて苗作りをすると手軽です。

種まき・管理

苗床に8〜10cm間隔でまき溝を作り、その溝に1cmの間隔をあけて種をまきます。(すじまき)

その上に軽く土をかぶせ、手で優しく押さえたら、たっぷり水をあげましょう。

土が乾燥すると発芽率が悪くなるため、「不織布」をベタ掛けしておきます。

発芽後は不織布を外し、草丈6〜7cmになったら株間1cmほどに間引きます。

間引きと同時に、条間に追肥を施し、固くなった土をほぐして(中耕)、根元に土寄せをしておきます。

育苗の手間を省くなら

苗の植え付け時期になると、ホームセンターなどでタマネギの苗が販売されます。

苗がうまく育たなかった場合や、育苗の手間を省きたい場合は、市販の苗を購入すると楽チンです。50本1束から購入できます。

土作り(本畑準備)

タマネギの苗を植え付けて育てるための、畑を準備します。

苗の植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。

排水性・通気性を確保するため、畝を立てます。

また、収穫までの期間が長いため、雑草対策に黒マルチを張っておくと管理に手間が掛かりません。その際は、タマネギ用の穴あきマルチが便利です。

土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

野菜を育てるための土作り

野菜を育てるための土作り 植え付け

苗が鉛筆ほどの太さになった頃が、植え替えの目安です。

タマネギには、一定以上の大きさに育ってから寒さに遭うととう立ちする性質があるため、最適な大きさの苗を選ぶことが大切です。

- 茎の太さ5〜6mm

- 草丈20cm〜25cm

- 葉が3〜4枚で垂直に伸び、白い根が長く伸びている

根を傷めないように移植ゴテで苗を掘り起こして、1本ずつに分けます。

株間15cmで、1穴に1本ずつ植えます。

タマネギは浅植えが基本。指や棒で穴をあけ、苗の白い部分の半分くらいが埋まるように植え付け、たっぷりと水をやります。

苗の緑色の部分まで埋めると深植えになり、縦長で丸みのない玉になってしまうので注意。

根切り植え

タマネギの苗の根を3〜5cmくらいに切り詰めて植え付ける方法もあります。

タマネギの根は、古い根は残しても枯れてしまい、新しい根が伸びることで根付きます。

古い根は植え付け時に苗を支えられる程度に残っていれば十分。活着するのは少し遅れますが、根を切ることで新しい根が伸びるのが促進されます。そのため、根付いた後の根量が多くなり、生育がよくなります。

タマネギは、苗の植え付けが遅れると、根付く前に寒さに負け、冬を越せずに枯れてしまいます。逆に、植え付けが早すぎると、冬を越せても春先にとう立ちしやすくなり、よい玉に育ちません。

そのため、丸々と太った玉に育てるには、植え付け適期を守ることが大切です。

もみ殻をまく(霜除け・雑草防止)

マルチをしていない場合、12月頃までに株元に「もみ殻」をまいておきます。

「敷きわら」や「落ち葉」で株元を覆うのも有効です。

もみ殻を敷くことで、「霜除け」「雑草防止」の効果があります。

霜除け

冬場に植え付けるタマネギは、霜による浮き上がり(凍結と解凍を繰り返すことで苗が持ち上がる現象)を防ぐ必要があります。もみ殻を敷くと、土の温度変化を和らげ、苗が安定します。

霜で浮き上がった場合は、そのままにしておくと枯れてしまうため、株元を手で押したり足で踏み固めたりして、土と密着させるようにしておきましょう。

雑草防止

もみ殻を敷くことで雑草の発芽を抑える効果があります。

タマネギは生長が遅く、雑草に負けやすいため、雑草管理の手間を減らせます。

追肥

タマネギの追肥は2回、適期に行います。

1回目の追肥は12月中旬〜下旬頃。列に沿って溝を作り、肥料を施して土を掛けます。

2回目の追肥は2月下旬〜3月上旬頃。1回目と同様に肥料を施します。

最後の追肥(止め肥)は、球が肥大する直前に与えるのが基本。遅れると首のしまりが悪くなり、また、貯蔵性が落ちて収穫後に腐りやすくなります。

マルチ栽培の場合

マルチ栽培をしている場合は、雨による肥料の流出が少ないので追肥は控えめに。

植え穴にパラパラと追肥して、軽く土と混ぜておきます。

ネギ坊主は摘み取る

タマネギは、一定の大きさの苗が一定期間低温に当たると「とう立ち」する性質があります。

そのため、本来は収穫期の後でとう立ちするはずが、収穫期前にとう立ちしてネギ坊主(花芽)ができてしまうことがあります。

放っておくと、タマネギの中に固い芯ができて食べられなくなってしまうため、見つけたらすぐに摘み取ります。

葉タマネギの収穫

タマネギは本来、球が太るまで育ててから収穫する野菜ですが、生育途中の若い段階で収穫する「葉玉ねぎ」としても楽しめます。

葉タマネギは、球が肥大する前のやわらかい葉と細い茎を丸ごと食べることができ、みずみずしい風味と甘みが特徴です。

収穫

5月下旬から6月上旬頃、玉が十分に肥大し、葉が根元から自然に倒れてくると収穫期です。

倒れた葉が完全に枯れる前に収穫します。(葉が枯れるまで肥大は続きます。)

倒れたものから順次収穫しますが、一気に収穫したい場合は、全体の8割程度の葉が倒れた頃が目安です。

葉のつけ根をつかんで、真上に引き抜いて収穫します。抜けない場合は、株周りにスコップを入れて根を切ると、楽に引き抜くことができます。

収穫後は3日ほど畑や軒下に並べて乾かしておきます。

また、雨が続いて土が湿っていると、玉も多湿になり、収穫後に傷みやすくなります。そのため、収穫は土が乾いている晴れた日に行いましょう。

貯蔵

茎葉がおおむね乾燥したら、3〜4個ずつ葉のつけ根をヒモで縛って束ねます。さらに2束ずつヒモで縛って吊るせるようにします。

風通しがよく、雨と直射日光が当たらない軒下などに吊るしておくと、長期保存ができます。

早生種の場合は2ヶ月、中晩生種なら6ヶ月以上もちます。

連作障害とコンパニオンプランツ

連作障害

同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌中の成分バランスが偏って、病気や生育不良になりやすくなる「連作障害」。

タマネギは連作障害が出にくいため、同じ場所での連作が可能です。

コンパニオンプランツ

違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。

タマネギと相性のいい野菜には次のようなものがあります。

栽培Q&A

種のまき時が早過ぎて越冬するまでに苗が大きく育ち過ぎたか、肥料が多すぎて育ち過ぎたことが原因です。

タマネギは苗が一定の大きさになると、冬の寒さに反応して花芽分化が起こり、春先に花茎が伸び始めます。

野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について

野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について 品種ごとの種まき時期を守り、多肥を避けるようにしましょう。

追肥不足が原因です。

タマネギは冬の間に寒さに耐えて育ち、暖かくなると一気に球が肥大する性質があり、その時に肥料切れを起こさせないことが大切です。

春先に2回目の追肥を行えば、球の肥大が始まる頃までに葉の数が増えて、大きな球になります。

植えつけの際に、苗が大きすぎると内部で分球することがあり、生育が進むにつれてそれが肥大化すると、珠割れを起こして2つに分かれることがあります。

苗が大きくなりすぎないよう、種まきの時期を守る(早まきしない)ことが大切です。

主な原因は2つ。

- 肥料の入れすぎ、止め肥が遅すぎた

- 収穫が遅すぎた

タマネギは、収獲直前まで肥料を効かせた状態にしていると、収穫後の貯蔵性が落ちたり、食味が悪くなります。そのため、肥料の入れすぎや、止め肥(最後の追肥)のタイミングに注意しましょう。

また、葉が黄色くなるまで収穫せずにおくと、病原菌が侵入して内部で侵食、腐敗の原因になります。玉が肥大したらなるべく早く収穫し、畑で乾かしておきましょう。収穫の目安は、全体の8割ぐらいの葉が倒伏した頃です。

尚、腐ったものを残しておくと腐敗が伝染するので、見つけたら取り除いておきましょう。腐敗の程度が軽いものは、その部分を取り除けば、あとは利用可能です。

薄皮を剥いたときに黒いススが付いている原因は、貯蔵病害の一種で黒カビ病によるもの。

貯蔵中に高温や風通しが悪いと発生します。

腐りはせず、洗い流せば食べられます。